Александр Шубин - Всеобщая история. Новейшая история. 9 класс

- Название:Всеобщая история. Новейшая история. 9 класс

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Дрофа»

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-358-09757-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Шубин - Всеобщая история. Новейшая история. 9 класс краткое содержание

На основе современных научных подходов в нем освещены наиболее важные события политической, экономической и духовной жизни общества в XX – начале XXI века. Методический аппарат учебника включает разнообразные вопросы и задания, авторские карты и документальные материалы, яркие и образные иллюстрации, которые позволят учащимся усвоить основные факты и понятия курса.

Всеобщая история. Новейшая история. 9 класс - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

6. Что общего между событиями в Центральной Америке и на юге Латинской Америки во второй половине 80-х гг.?

*1. Сравните положение в Латинской Америке в середине XX в. с состоянием нашей страны в разные десятилетия XX в. Какому периоду в отечественной истории в наибольшей степени соответствует ситуация в большинстве стран Латинской Америки того времени?

2. В своей речи на суде в 1953 г. «История меня оправдает» Ф. Кастро утверждал: «Всякий, кто пытается не допустить или нарушить осуществление всеобщих выборов, подлежит лишению свободы. Мы подняли восстание против одной только власти, незаконной власти, которая узурпировала и объединила законодательную и исполнительную власть в стране». После прихода к власти Ф. Кастро отказался от проведения выборов. Как вы думаете, почему?

3. В 1960 г. Че Гевара писал: «Не всегда нужно ждать, пока созреют все условия для революции: повстанческий центр может сам их создать». Проанализируйте этот вывод, используя опыт партизанской войны на Кубе, в Никарагуа и Боливии.

4. Составьте сравнительную таблицу революций на Кубе и в Никарагуа, обозначая знаками (+) и (-) наличие и отсутствие указанных признаков.

5. Выступая на митинге, Сальвадор Альенде говорил: «Если заговорщики в своём безумии спровоцируют ситуацию, которой мы не хотим, то они должны знать, что вся страна замрёт, что ни одно предприятие, ни одна фабрика, ни один цех, ни одна больница и ни одна ферма не будут работать». Как вы думаете, почему эта угроза не остановила переворот?

*6. Представьте себя на месте президента Альенде. Что вы сделали бы иначе, чтобы довести до конца реформы?

§ 25. Страны Тропической и Южной Африки. Освобождение от колониальной зависимости и выбор пути развития

В середине XX в. сохранение колониальной системы стало тормозить развитие государств Запада. Им было выгоднее заменить форму своего господства в Азии и Африке с прямого управления на установление экономической зависимости «третьего мира». Одновременно народы колониальных стран усилили борьбу за освобождение. Демократические и социалистические идеи, господствовавшие в Европе и Америке, проникли в Азию и Африку. Их население больше не хотело быть людьми второго сорта. Таким образом, культурное воздействие метрополий на колонии способствовало подъёму освободительной борьбы.

Вспомните, почему прекратила существование французская колониальная империя. Почему развитие стран Запада стало несовместимым с сохранением колониальной системы?

Вспомните, почему прекратила существование французская колониальная империя. Почему развитие стран Запада стало несовместимым с сохранением колониальной системы?

Крушение колониальной системы проходило в три этапа. Первый этап начался сразу после Второй мировой войны, когда стала рушиться колониальная система в Азии. В 1946–1957 гг. почти все страны Азии и Северной Африки стали формально независимыми.

Второй этап антиколониальной борьбы наступил в 1960 г., когда Великобритания, Франция и Бельгия пришли к выводу, что необходимо предоставить независимость их африканским владениям.

Юные участники традиционного африканского праздника

Независимость получили сразу 17 государств, и 1960-й год получил название «Года Африки». Мировая колониальная система исчезла. Из глав государств континента была создана Организация африканского единства (ОАЕ) для урегулирования межгосударственных конфликтов. Поскольку границы стран Африки были искусственно установлены ещё в колониальный период, поводов для конфликтов хватало.

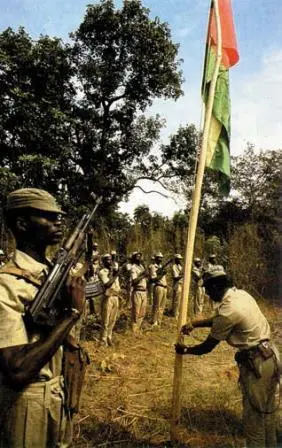

После свержения в 1974 г. диктатуры в Португалии независимость в 1975 г. получили Ангола, Гвинея-Бисау и Мозамбик и начался третий этап – ликвидация последних осколков колониальной системы. Правда, отдельные небольшие территории остаются колониями и сегодня.

Лагерь повстанцев Гвинеи-Бисау. 1974 г.

Бывшие колонии экономически были слабыми, большинство населения – неграмотно. Отсталые страны Азии и Африки стали называться «развивающимися странами», потому что их целью было ускоренное развитие, модернизация. Чтобы создать самостоятельную экономику, нужны были кредиты, технологии и специалисты.

Получить их можно было либо у бывших метрополий или США, либо у СССР и других социалистических стран. Таким образом, зависимость стран Юга (Азии и Африки) от стран Севера (Запада и СССР) сохранилась.

Одни освободившиеся страны остались в экономической зависимости от Запада. Такая зависимость получила название «неоколониализма». Другие страны не хотели подчиняться этой новой форме империализма. Победившие в них антиимпериалистические силы сделали ставку на помощь со стороны СССР и объявили, что придерживаются «социалистической ориентации», то есть строят социализм. За это они получали помощь от СССР, которая оплачивалась сырьевыми ресурсами стран «третьего мира». Почти все развивающиеся страны оказались должниками государств Севера. Вскоре Азия, Африка и Латинская Америка стали ареной борьбы между державами Запада и СССР.

Столица Кот-д'Ивуара Абиджан – город контрастов

Первоначально освободительное движение в Африке возглавили немногочисленные интеллигенты, воспринявшие идеи демократии и социальной справедливости. Они стремились применить эти идеи в своих странах. Но вскоре выяснилось, что значительная часть населения просто не понимает, каким образом можно применять демократические нормы. Большинство африканцев продолжали подчиняться племенным порядкам, получившим название «трайбализм» (англ. tribe – племя). Когда проходили выборы, жители племени выбирали своего вождя или назначенного им человека. Вожди же отстаивали интересы не общества в целом, а своего племени, предпочитали авторитарную политику и легко шли на применение насилия. Нищета миллионов африканцев приводила к постоянным бунтам, межэтническим (межнациональным) и межплеменным столкновениям. В эту борьбу постоянно вмешивались развитые державы.

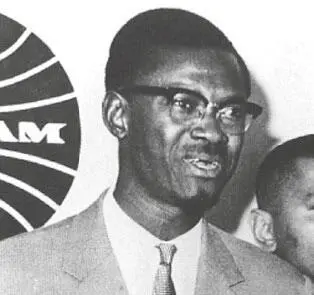

Патрис Лумумба

В 1960 г., после провозглашения независимости Бельгийского Конго – одной из богатейших частей Африки, к власти здесь пришло Национальное движение во главе с Патрисом Лумумбой. Он стремился к созданию единого демократического государства. На выборах в Конго победили племенные вожди. Некоторые из них заявили о создании собственных государств. От Конго отделилась богатейшая провинция Катанга во главе с Моизом Чомбе. В центральных городах происходили бунты голодного населения. Лумумба попытался заручиться поддержкой СССР, на помощь ему пришли вожди некоторых племён, мечтавшие о просвещении своих сограждан. Но эти племена были расположены далеко от столицы, и Лумумба был свергнут главнокомандующим Жозефом Мобуту, который предпочитал союз с Западом. Лумумба пытался бежать к своим сторонникам, но был убит в 1961 г. солдатами Чомбе.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: