Олег Волобуев - Всеобщая история с древнейших времён до конца XIX века. 10 класс. Базовый уровень

- Название:Всеобщая история с древнейших времён до конца XIX века. 10 класс. Базовый уровень

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Дрофа

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-358-13682-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Олег Волобуев - Всеобщая история с древнейших времён до конца XIX века. 10 класс. Базовый уровень краткое содержание

Всеобщая история с древнейших времён до конца XIX века. 10 класс. Базовый уровень - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Огромные здания выглядели лёгкими и ажурными, устремлёнными ввысь – к Богу. Снаружи готический собор был оплетён каменным кружевом рельефов, а над главным входом располагалось большое узорное круглое окно – «роза». Замена глухих стен в храмах огромными окнами привела к исчезновению фресок и возникновению витражей – изображений на окнах, составленных из кусочков разноцветного стекла. Благодаря им солнечный свет, струящийся в окна, заливает всё внутреннее пространство храма. Готический собор был «населён» сотнями статуй, скульптурных композиций и украшений на порталах, карнизах, водостоках, капителях храма и внутри него.

Ворота Лоршского монастыря. VIII в.

Искусство готики, особенно архитектура, отличается стилистическим единством. Готические соборы строили артели каменщиков, переезжавшие из одной страны в другую. Самыми известными готическими храмами являются собор Парижской Богоматери, соборы в городах Реймс, Шартр, Кёльн.

Литература Средневековья пропитана христианским духом. Героями многих произведений становились священники, монахи, святые. Однако со временем в литературе всё большее место стали занимать светские темы.

В рыцарских замках формировалась особая сословная культура. Рыцарь должен был не только в совершенстве владеть оружием и уметь обращаться с конём, но и играть на лютне, в шахматы, уметь складывать стихи и галантно обходиться с дамами. Три заповеди были святыми для рыцарей: защита христианской церкви, служение Прекрасной Даме и верность сеньору. Героями рыцарской литературы становились воины, посвящавшие свои подвиги Прекрасной Даме. Её воспевали поэты и певцы, которых на юге Франции называли трубадурами. Зачастую трубадуры имели рыцарское происхождение, но встречались среди них и люди незнатные.

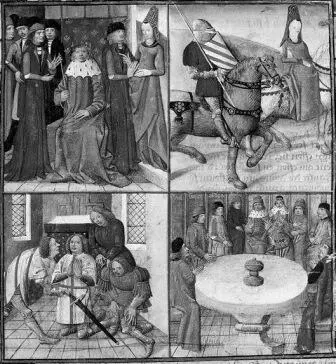

В основе героического эпоса лежали исторические события, однако, передаваясь из уст в уста в течение длительного времени, они обрастали множеством вымышленных деталей. Самыми знаменитыми в Средние века были «Легенда о короле Артуре и рыцарях Круглого стола», «Песнь о Роланде», «Песнь о Сиде» и др. Особой популярностью пользовался жанр куртуазной повести и романа. Наиболее яркий пример такой литературы – роман «Тристан и Изольда».

Иллюстрации к романам «Тристан и Изольда» и «Легенда о короле Артуре». Средневековая миниатюра

Свои произведения с описаниями повседневной жизни создавали горожане и крестьяне. Героями выступали хитроватые простолюдины, обводившие вокруг пальца священников и феодалов. Любимым персонажем английских народных песен был предводитель разбойников – благородный Робин Гуд, защищавший бедняков и наказывавший богачей.

В народной, особенно крестьянской, культуре длительное время сохранялись остатки древних верований. Дань языческим традициям средневековые люди отдавали во время народных праздников, слабо связанных с церковным календарём и осуждавшихся церковью.

Грамотность в эпоху раннего Средневековья была распространена в основном в среде священников и монахов. В монастырских школах обучали письму и счёту. Следующим этапом было изучение «семи свободных искусств», или наук. Сначала ученики осваивали первые три (по-латински – тривиум) – грамматику, риторику и диалектику, а затем успешно овладевший тривиумом и ищущий знаний приступал к изучению четырёх более сложных наук – квадривиума: арифметики, геометрии, астрономии и музыки. Обучение велось на латыни, без знания которой в Средние века невозможно было представить себе образованного человека.

Складывание централизованных государств в Европе требовало всё большего количества образованных людей: чиновников, юристов, богословов, врачей. Однако школы, действовавшие при церквях и монастырях, не могли дать необходимых для этих профессий знаний. Это привело к тому, что в XI–XII вв. начали открываться школы для всех желающих, вне зависимости от их национальности и происхождения, где преподавали «семь свободных искусств» и какую-либо специальную дисциплину – медицину, богословие, право. Одну из таких школ в окрестностях Парижа возглавлял учёный и философ Пьер Абеляр (1079–1142).

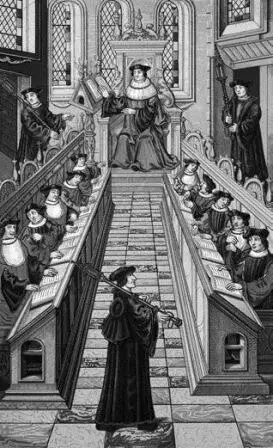

В XII–XIII вв. в некоторых городах средневековой Европы возникло сразу несколько школ, преподаватели и студенты которых получили от римского папы разрешение создавать объединения – университеты. Самые знаменитые из них возникли в Болонье, Париже, Оксфорде. К концу XV в. в Европе насчитывалось уже 86 университетов. Они не подчинялись местным властям, самостоятельно избирали главу – ректора, определяли состав преподавателей и имели право судить своих членов.

Средневековый университет. Гравюра. XV в.

Университеты обычно состояли из четырёх факультетов. Низшим – подготовительным – был факультет «искусств», или «артистический» (от лат. – искусство), на котором изучали «семь свободных искусств». Проучившись пять – семь лет и окончив его, можно было поступить на старшие факультеты – богословский, юридический и медицинский. Обучение в университетах также велось на латыни.

Изучив за два-три года тривиум, школяр получал степень бакалавра, а ещё через несколько лет, после постижения квадривиума, – степень магистра. Высшей была степень доктора.

Для получения степени необходимо было выдержать сложный экзамен. Степень, присуждённая в одном университете, признавалась и в других, поэтому преподаватели могли свободно выбирать университет. Внутренней организацией университеты напоминали ремесленные цехи.

Наука в Средние века также находилась под сильным влиянием церкви. Главным способом достижения истины считалась схоластика, или «школьная наука», возникшая и получившая развитие в университетах. Учёные-схоласты не признавали роль опыта, всецело полагаясь на мнение авторитетов прошлого и в первую очередь на тексты Священного Писания. Они пытались логическими рассуждениями доказать правоту веры. Самыми знаменитыми схоластами были Пьер Абеляр и Фома Аквинский (1225–1274). Последний особенно почитался католической церковью, поскольку ему удалось осуществить синтез философии Аристотеля и христианской доктрины, добиться гармонии разума и веры. Фому Аквинского называли «ангельским доктором», после смерти его причислили к лику святых и признали «учителем церкви».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: