Коллектив авторов - История Украинской ССР в десяти томах. Том второй: Развитие феодализма. Нарастание антифеодальной и освободительной борьбы (Вторая половина XIII — первая половина XVII в.)

- Название:История Украинской ССР в десяти томах. Том второй: Развитие феодализма. Нарастание антифеодальной и освободительной борьбы (Вторая половина XIII — первая половина XVII в.)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наукова думка

- Год:1982

- Город:Киев

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - История Украинской ССР в десяти томах. Том второй: Развитие феодализма. Нарастание антифеодальной и освободительной борьбы (Вторая половина XIII — первая половина XVII в.) краткое содержание

История Украинской ССР в десяти томах. Том второй: Развитие феодализма. Нарастание антифеодальной и освободительной борьбы (Вторая половина XIII — первая половина XVII в.) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Церковь св. Николая. Бучач Тернопольской области. 1609 г.

На развитие живописи активно влияла освободительная борьба народных масс, их эстетические представления и устремления. Это проявилось, в частности, в произведениях живописи, выполненных для сельских и местечковых церквей. Но с особой силой эти черты сказались в творчестве художников таких крупных художественных центров, как Львов, Дрогобыч и др. К сожалению, до нашего времени почти не сохранились памятники изобразительного искусства Среднего Поднепровья, хотя известно, что в Киеве в то время работало немало выдающихся живописцев. Так, известный путешественник Павел Алеппский писал о величественных иконостасах, виденных им в Киеве в Софийском и Успенском соборах. С особым восторгом он отзывался об иконостасе в Троицкой церкви Густынского монастыря (возле Прилук): «…до этого времени не видано ничего лучшего и более красивого, нежели его позолота и живопись» [304] Путешествие антиохийского патриарха Макария в Россию в половине XVII в., описанное его сыном архидиаконом Павлом Алеппским. М., 1897, вып. 2, с. 87.

.

Церковь в с. Зализница Ровенской области. XVI в.

Находясь в Киеве, тот же Павел Алеппский писал: «В этом городе среди казацких художников есть много умелых мастеров, владеющих большой изобретательностью в изображении людей такими, какими они есть» [305] Путешествие… с. 76.

. Речь, по-видимому, идет о портретной живописи, многие прекрасные образцы которой сохранились в Галичине и на Волыни.

Ярким, самобытным явлением в истории украинского искусства были настенные росписи интерьеров деревянных и каменных храмов. В них черты монументальной живописи Древней Руси, обогащенные в XIV–XV вв. проторенессансными веяниями, получили во многом новую трактовку и гуманистическую окраску. С большой силой в них раскрылся оригинальный художественный талант профессиональных и народных мастеров, своеобразный мир народной фантазии. Настенные росписи сохранились преимущественно в деревянных храмах Галичины и Закарпатья. Целостным ансамблем, почти полностью сохранившимся до наших дней, является стенопись церкви Святого Духа в с. Потелич на Львовщине. В пей выражены идеи самопожертвования в борьбе с врагами. В ее росписях муки Христа вызывали определенные ассоциации со страданиями, которые испытывал украинский народ вследствие иноземного порабощения и феодального гнета. Этим и объясняется частое обращение художников к близкой и понятной народным массам теме «страстей». В небольшом притворе (бабинце) Потеличской церкви размещена наиболее выразительная сцена — «Оплакивание». Раскрываемая в ней вечная тема скорби матери по умершему сыну находила глубокий отклик у тех, кто оплакивал своих близких, погибших в борьбе против угнетателей.

Деревянная скульптура. Путивль Сумской области. XVII в.

Деревянная скульптура. Подгайцы Тернопольской области. XVII в.

Широтой замысла и мастерством исполнения выделяются росписи дрогобычских храмов — Воздвиженского и Юрьевского. Сложность многофигурных композиций, наблюдательность и точная характеристика образов, гармоничность колорита, разнообразие и богатство орнаментально-декоративных мотивов — все это создает целостные и чрезвычайно выразительные ансамбли. В последнее время в каменных постройках Киева, Львова и Каменца реставраторы обнаружили немало фрагментов настенных росписей XVI–XVII вв., но они или плохо сохранились, или еще полностью не расчищены.

В иконописи того времени, наряду с определенными условностями, свойственными каноническим требованиям, уже можно увидеть стремление художников к более непосредственной передаче окружающего мира. Все чаще святые на иконах напоминают простых людей — крестьян, наделенных индивидуальными чертами, а не мучеников-аскетов.

«Рождение солнца». Роспись в церкви Воздвижения в Дрогобыче. 1613 г.

Юрий Змееборец. Народная гравюра на дереве. Первая половина XVII в.

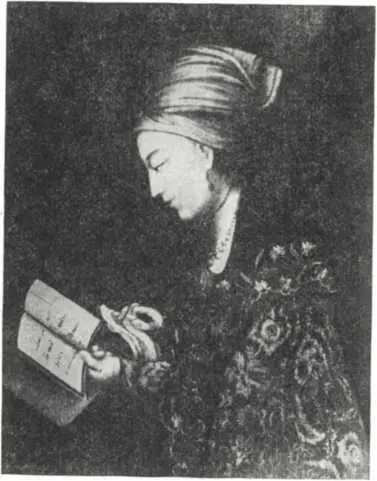

Портрет Варвары Лангиш. Масло. Художник М. П. Петрахнович. 1635 г.

Портрет неизвестной львовской мещанки. XVII в.

В изображениях богоматери чувствуется свойственное той поре понимание женской красоты. Архитектурные элементы на иконах выступают в более реальной перспективе. В религиозных сюжетах воспроизводились сцены, взятые непосредственно из жизни, с тщательно выписанными бытовыми подробностями. Так, на иконах «Воскресение» из Равы-Русской, «Преображение» из Яблунева изображена природа с характерными чертами прикарпатского пейзажа — его горами и долинами, густыми лесами. В композициях «Троицы» столы уставлены типично местной посудой, украшены цветами, как это было принято в праздничные дни. Одежда, вышивка и другие детали, воспроизводимые на многих иконах, передают характерные черты народного быта.

В иконах на темы «Страшный суд» и «Страсти Христовы» отчетливо отразились морально-этические воззрения общества. Эти темы, открывшие перед художниками широкие возможности выразить свое отношение к реальной жизни, дать оценку текущим событиям, привлекали внимание народных художников. Обе названные темы становятся обязательным, широко распространенным сюжетом иконописи и настенных росписей. На Украине, особенно во второй половине XVI — первой половине XVII в., в период подъема классовой и освободительной борьбы картины «Страшного суда» и «Страстей Христовых» приобретали социальную антифеодальную направленность.

Взгляды, убеждения и чаяния народа, его моральные устои особенно выразительно раскрываются в картинах рая и ада. Мастера иконописи помещали в рай простых людей, честных и трудолюбивых, добрых семьянинов и трезвенников. В аду они изображали грешников, испытывающих страшные муки за свои земные грехи. Здесь карали «немилостивых» панов, их экономов, жадных ростовщиков и корчмарей, обманывавших и обиравших народ. На муки в аду обрекались также разбойники, картежники, пьяницы, прелюбодеи, женщины легкого поведения. Во многих иконописных произведениях, в частности в больших иконах из с. Багноватое (Львовщина) и Каменки-Струмиловой, исчезает трагическая безысходность, свойственная более ранним иконам на эту тему. Сцены «Страшного суда» из канонического сюжета превращаются в поучительную жизненную иллюстрацию, где значительное место отведено земным делам, житейским проблемам.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: