Коллектив авторов - История Украинской ССР в десяти томах. Том второй: Развитие феодализма. Нарастание антифеодальной и освободительной борьбы (Вторая половина XIII — первая половина XVII в.)

- Название:История Украинской ССР в десяти томах. Том второй: Развитие феодализма. Нарастание антифеодальной и освободительной борьбы (Вторая половина XIII — первая половина XVII в.)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наукова думка

- Год:1982

- Город:Киев

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - История Украинской ССР в десяти томах. Том второй: Развитие феодализма. Нарастание антифеодальной и освободительной борьбы (Вторая половина XIII — первая половина XVII в.) краткое содержание

История Украинской ССР в десяти томах. Том второй: Развитие феодализма. Нарастание антифеодальной и освободительной борьбы (Вторая половина XIII — первая половина XVII в.) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Наиболее почетной из земских должностей («урядов») считалась должность воеводы. Кроме названия, новые воеводы имели мало общего с воеводами периода действия древнерусского права. Воевода входил в сенат королевства, а в своем воеводстве возглавлял посполитое рушенье (ополчение шляхты), мог созывать сеймики, председательствовал на них. Каштелян также являлся представителем воеводства в сенате, но никаких административных функций в воеводстве не выполнял. Фактически должности каштеляна, подкомория, чашника, стольника и другие были почетными титулами. В Польше, где воеводства возникли на месте бывших удельных княжеств, каждое воеводство имело по одному из этих должностных лиц. В Русском воеводстве, объединившем пять земель — бывших древнерусских удельных княжеств, каждая из земель имела своих должностных лиц. Должность конюшего имелась только в Перемышльской земле. Из числа средней шляхты назначались члены земских судов — земский судья, подсудок и писарь.

К компетенции гродских судов, возглавляемых старостами, были отнесены уголовные дела. Со временем значение гродских судов возросло за счет перехода к ним части дел, ранее подсудных земским судам.

Старостам передавалось управление обширными королевскими имениями (королевщинами) и право пользования частью прибылей от них. Старостами именовали также лиц, которым передавались во временное держание комплексы королевских имений без предоставления судебно-административных функций. Старостей, не связанные с судебно-административной властью над шляхтичами, назывались негродовыми. Впрочем, на Украине различие между негродовыми и гродовыми староствами не было столь значительным, как на собственно польских землях. Это объясняется тем, что негродовые старосты из числа магнатов самовольно расширяли свою компетенцию, в частности, в той или иной мере подчиняли себе магистраты королевских городов. Все чаще короли стали отдавать гродовые и негродовые староства в наследственное владение магнатам в качестве залога под денежные ссуды, предоставленные ими королю. Это давало возможность богатым феодалам прибирать к рукам по нескольку старосте.

Таким образом, управление староствами стало одним из средств укрепления позиций магнатов. Наиболее влиятельным среди старост в 30—40-е годы XV в. был Петр Одровонж, являвшийся одновременно русским и подольским воеводой, львовским, галицким и самборским старостой. Его брат Ян был львовским католическим архиепископом, а сын Анджей позже также стал русским и подольским воеводой, львовским старостой. На востоке Галичины и в Западной Подолии наиболее богатыми и влиятельными магнатами являлись Абданки-Бучацкие. Встревоженные огромной властью Одровонжей, шляхтичи Львовской земли и горожане Львова в 1464–1465 гг. при поддержке короля вынудили наследников Анджея Одровонжа продать Жидачевское и Львовское староства. Однако на места магнатов, влияние которых падало, выдвигались новые магнатские семейства.

Проявлением внутренних противоречий в господствующем классе была «куриная война» 1537 г. Шляхтичи со всей Польши, собранные в окрестностях Львова для похода в Молдавию, выдвинули требования, направленные против попыток усиления власти короля Сигизмунда и королевы Боны. Дело кончилось компромиссом: король обещал, что без согласия шляхты и ее депутатов «ничего нового не будет установлено». Ироническое название «куриная война» это событие получило в связи с тем, что шляхетское воинство так и не пошло воевать, зато занялось грабежом кур и другой живности в окрестных селах.

Несмотря на формальное уравнение в правах всех шляхтичей, в административном аппарате, как и раньше, преобладающее влияние имели магнатские семейства Мнишеков, Сенявских и др. Постепенно ограничивались права православных феодалов. Одним из проявлений этого было данное в 1509 г. королем распоряжение, чтобы наместники галицкой православной епархии впредь назначались Львовскими католическими архиепископами. Те, кто не хотел подчиниться иерархам-католикам, подвергались неприкрытым насилиям и оскорблениям. Только в 1538 г. горожанам и православным шляхтичам удалось добиться учреждения во Львове православного епископства и тем самым оградить себя от непосредственного вмешательства католического архиепископа в церковные дела украинского православного населения.

После введения польского праве документация гродских и земских судов велась только на латинском языке, а с XVI в. — также и на польском. Лишь в некоторых селах Галичины в XVI в. акты общинного самоуправления составлялись на украинском языке. После официальной отмены действия древнерусского права его нормы также продолжали применяться в административной и судебной практике крестьянских общин («громад»), в судах православных епископий.

Традиции правовых норм, сложившиеся в период Киевской Руси и Галицко-Волынского княжества, в определенной степени использовались населением западноукраинских земель в его борьбе против введения правовых институтов, служивших укреплению иноземного владычества.

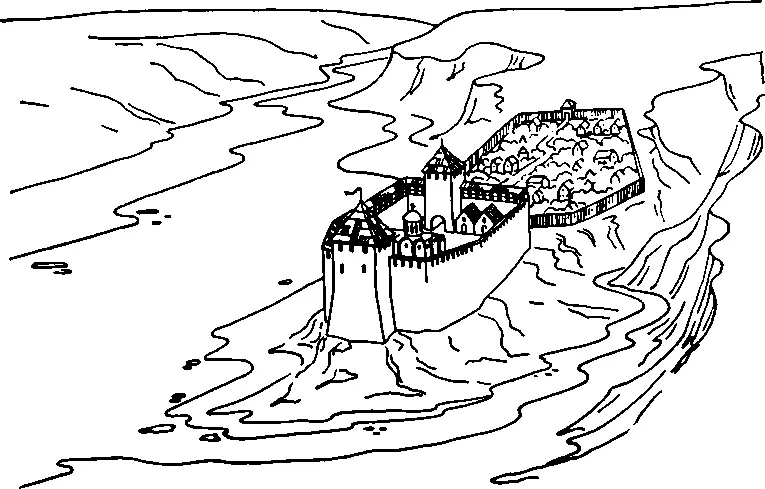

Буковина. Земли Буковины находились в составе Галицко-Волынского княжества до середины XIV в. Об этом убедительно свидетельствуют материалы раскопок остатков крепости галицких князей второй половины XIII — первой половины XIV в. на среднем Днестре, у с. Перебыковцы Хотинского района. Материальная культура и конструкция оборонительных сооружений этого укрепленного поселения типичны для Галицкой Руси. В это время были построены первые каменные укрепления и в Хотинской крепости.

В 1349 г. польские феодалы, действовавшие совместно с венгерскими, захватили Галичину и часть Волыни. Территория Галичины, позже получившая название Буковина, попала под власть венгерских феодалов. В 1359 г., когда образовалось Молдавское государство, оно включило в свой состав и Буковину. Но на эти земли претендовала и Польша. Как только молдавские феодалы выступили против венгерского короля и потребовали признания Молдавии независимым княжеством, Польша сделала попытку захватить земли Буковины. В документах, связанных с этим событием, территория Буковины впервые названа Шипинской землей. Так она называлась во второй половине XIV — второй половине XV в. (от названия ее административного центра Шипинцы — теперь село Кицманского района Черновицкой области).

Хотинский замок и посад. Вторая половина XIII — первая половина XIV в. Реконструкция Ю. Г. Логвина

Поход 1359 г. в Шипинскую землю для польских войск закончился неудачно, и она попала в зависимость от молдавских господарей (в 1387 г. молдавский господарь, в свою очередь, становится вассалом польского короля).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: