Коллектив авторов - История Украинской ССР в десяти томах. Том второй: Развитие феодализма. Нарастание антифеодальной и освободительной борьбы (Вторая половина XIII — первая половина XVII в.)

- Название:История Украинской ССР в десяти томах. Том второй: Развитие феодализма. Нарастание антифеодальной и освободительной борьбы (Вторая половина XIII — первая половина XVII в.)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наукова думка

- Год:1982

- Город:Киев

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - История Украинской ССР в десяти томах. Том второй: Развитие феодализма. Нарастание антифеодальной и освободительной борьбы (Вторая половина XIII — первая половина XVII в.) краткое содержание

История Украинской ССР в десяти томах. Том второй: Развитие феодализма. Нарастание антифеодальной и освободительной борьбы (Вторая половина XIII — первая половина XVII в.) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Основная масса крестьян на Украине, так же, как в России, Белоруссии, Польше, Литве и других странах Европы, не могла воспользоваться даже предусмотренными законом возможностями ухода от владельца, так как у феодала было немало средств не отпустить крестьянина — он порабощал его экономически, давил на него всей мощью государственного аппарата.

В случае жалобы со стороны крестьян землевладелец стремился доказать, что они сидят в его вотчине с давних времен, т. е. ссылался на «старину», на традицию. Сохранилось характерное судебное постановление великого князя литовского Александра (1496) по делу крестьян, которые протестовали против того, что господин считал их «непохожими» людьми. Но покорные феодалу свидетели показали, что отцы и дети жалобщиков, так же, как и они сами, служили своим господам как «люди отчинные, тяглые, неотхожие», и великий князь решил спор в пользу господина.

Крестьяне, издавна сидевшие на земле феодала, «отчичи», называвшиеся также «людьми звечными», одними из первых утратили право выхода. Эта категория зависимого крестьянства была закреплена за землевладельцами грамотой польского короля и великого князя литовского Казимира в 1447 г.

Привилей 1447 г. был важным, но не последним шагом в направлении закрепощения крестьян. Он привязал их пока еще к феодальным владениям вообще, но не к земельным наделам. Крестьянин мог передать надел другому и переселиться в иную волость, а то и в город. Иначе говоря, он до определенного времени оставался полусвободным. Лишь в XVI в., когда крестьянина прикрепили к земельному наделу с обязательным отбыванием барщины, он превратился в крепостного.

Польский король, великий князь литовский, бояре, магнаты, шляхта, церковные феодалы свободно покупали, продавали, дарили, завещали друг другу крестьян. Составленный в Галичине в конце XIV в. документ зафиксировал акт дарения каким-то Лукьяном Шубой Лаврашевскому монастырю «человека на имя Кречю и дети его и землею и со всими уходы, а дали есмо вечно» [65] Грамоты XIV ст., с. 149.

.

Великокняжеская грамота 1493 г. скрепила покупку людей паном Николаем Радивиловичем («докупил люди и з землями… человека отчиньного з землею… два человека отчиньных з землями» [66] Законодательные акты Великого княжества Литовского XV–XVI вв., с. 19.

). Еще больше подобных документов относится к первой половине XVI в.

Усиление феодальной эксплуатации и закрепощение крестьянства привело к резкому увеличению случаев побегов. Крестьян побуждали к этому и насилия со стороны помещиков. Под 1471 годом во Львовских судебных книгах записано, что от господина, не выдержав его надругательств, убежали все крестьяне. Не случайно поэтому при купле-продаже шляхетских имений нередко встречаются условия не доводить крестьян до бегства притеснениями. Побеги крестьян от господ представляли большую опасность для феодального государства, и оно реагировало на них законодательными актами. Судебник Казимира Ягеллончика 1468 г., например, предусматривал смертную кару для тех, кто подбивал крестьян убегать или насильно уводил их от господ.

Постепенно крестьяне от побегов стали переходить к более организованным и решительным формам протеста против феодально-крепостнического гнета — к вооруженным выступлениям.

2. ГОРОДА. СОЦИАЛЬНЫЙ СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ

Восстановление разрушенных «Батыевым погромом» городов. Возникновение новых городских центров.Нашествие орд Батыя, принесшее неисчислимые бедствия населению русских земель, нанесло страшный удар городским и сельским поселениям. Всюду, где проходили войска Батыя, вместо богатых и цветущих городов и сел оставались руины и пожарища. Не успевших бежать жителей жестокие завоеватели обычно убивали. Только часть наиболее искусных ремесленников они брали в плен. Галицко-Волынская летопись, сообщая о разрушении множества южнорусских городов захватчиками, заканчивает рассказ словами: «И приде [Батый] к Володимерю [Волынскому] и взя копьем и изби и не щадя, также и град Галич, иные грады многы, им же несть числа» [67] Летопись по Ипатскому списку, с 523.

. Когда князь Даниил Романович пришел к главному городу Волынского княжества, он застал там жуткую картину смерти и разорения.

Археологи воссоздали обстоятельства гибели многих городов Восточной Европы, в частности южнорусских, во время завоевания их полчищами кочевников. Обнаружено огромное количество скелетов убитых горожан, остатков сожженных и разрушенных завоевателями жилищ, развалин укреплений и пр.

Среди крупных южнорусских городов наряду с Владимиром особенно пострадал от захватчиков Чернигов. Раскопками установлено, что на большей части территории старого города после культурного слоя XII — первой половины XIII в. со следами пожарищ и разрушений сразу шел слой XVIII–XIX вв. Это свидетельствует о запустении части города после нашествия Батыя в течение нескольких веков. Своих былых размеров Чернигов вновь достиг лишь в XVIII в. Почти полностью был разрушен и Переяслав. Сильно пострадали Киев, Галич, Изяслав и многие другие южнорусские города.

В то же время не выдерживает научной критики распространенная в буржуазной историографии XIX — начала XX в. мысль о полном запустении Юго-Западной Руси и ее городов вследствие «Батыева погрома». Как свидетельствуют данные археологии и письменных источников, в преобладающем большинстве южнорусских городов жизнь продолжалась и после нашествия кочевников. В частности, Киев, несмотря на сильные разрушения, в значительной мере сохранил роль одного из крупнейших восточно-европейских экономических и культурных центров.

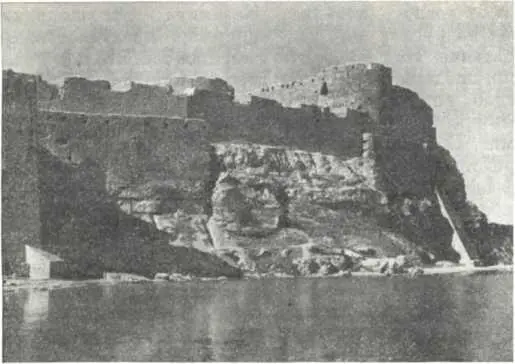

Белгородская крепость в устье Днестра. Современный вид

В течение второй половины XIII— первой половины XVI в. города на Украине продолжали развиваться как торгово-ремесленные центры. Они были носителями общественно-экономического прогресса. Ф. Энгельс писал, что «городские бюргеры стали классом, который олицетворял собой дальнейшее развитие производства и торговых сношений, образования, социальных и политических учреждений» [68] Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 21, с. 407.

. Рост производительных сил, прогрессирующее разделение труда обусловливали развитие старых и возникновение новых городов. Заинтересованное в преодолении феодальных усобиц, городское население объективно превратилось в союзника государственной власти в борьбе за централизацию княжеств и королевств в Европе, в том числе и на южнорусских землях.

Средневековые города представляли собой сложные оборонные комплексы, укрывавшие от врагов не только собственное население, но и население окрестных сел. Под защитой городских укреплений создавались благоприятные условия для развития экономики. «За этими стенами и рвами, — отмечал Ф. Энгельс, — развилось средневековое ремесло, — правда, достаточно пропитанное бюргерски-цеховым духом и ограниченностью, — накоплялись первые капиталы, возникла потребность в торговых сношениях городов друг с другом и с остальным миром, а вместе с потребностью в торговых сношениях постепенно создавались также и средства для их защиты» [69] Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 21, с. 406.

. Крупные городские центры были резиденциями носителей феодальной власти. Создавая систему укрепленных городов и замков, феодалы обеспечивали свое господство в стране.

Интервал:

Закладка: