Валентин Рунов - Все укрепрайоны и оборонительные линии Второй Мировой

- Название:Все укрепрайоны и оборонительные линии Второй Мировой

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Яуза

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-68927-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валентин Рунов - Все укрепрайоны и оборонительные линии Второй Мировой краткое содержание

Линия Маннергейма и линия Мажино, линия Молотова и Восточный вал, линия Сталина и линия Зигфрида, советские и японские укрепрайоны на Дальнем Востоке и т. д. и т. п. — в этой книге вы найдете исчерпывающую информацию обо всех «китайских стенах XX века» и профессиональный анализ их эффективности.

Почему в 1939–1945 гг. не повторился «позиционный тупик» Первой Мировой? Возможно ли в принципе создать «непреодолимую» линию обороны? Оправданны ли колоссальные затраты на строительство укрепрайонов? И как именно штурмовым группам удавалось прорывать мощнейшие оборонительные системы?

Все укрепрайоны и оборонительные линии Второй Мировой - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Позже каждый военачальник видел причины военных неудач в первый день войны по-своему. Так, бывший командующий 8-й армией генерал П.П. Собенников считал, что главная причина заключалась в том, что «штаб армии не был укомплектован и не был переведен на штат военного времени». Бывший командующий 11-й армией генерал В.И. Морозов большую часть вины валил на вышестоящий штаб, в котором, по его словам, «существовало довольно мирное настроение». Бывший начальник штаба 11-й армии генерал И.Т. Шлемин писал, что главной причиной неудачного исхода первой оборонительной операции объединения было то, что не было решения командующего округом, «в силу чего управление войсками исходило не из задач, поставленных свыше, а из обстановки, которая складывалась в полосе армии, и решения ее командующего».

На направлении главного удара

В начале Великой Отечественной войны обстановка особенно напряженно складывалась в полосе Белорусского Особого военного округа (Западного фронта), которым командовал генерал армии Д.Г. Павлов (начальник штаба — генерал-майор В.Е. Климовских, член Военного совета — корпусной комиссар А.Ф. Фоминых), армии прикрытия государственной границы которой должны были вести оборону с опорой на Гродненский, Осовецкий, Замбровский и Брестский укрепленные районы.

Осенью 1939 года, когда в Генеральном штабе разрабатывались варианты постройки укрепленных районов в приграничной полосе, командование Белорусского военного округа предлагало два варианта решения этой проблемы. Первый — возвести линию укреплений вдоль новой государственной границы. Второй — возвести укрепления по восточному берегу рек Неман, Бобр с включением в систему укрепленных районов бывшей крепости Осовец, укрепления Гоненлз, реки Нарев. По второму варианту линия укреплений проходила бы на удалении 25–30 километров от государственной границы. Принятие второго варианта позволяло вести строительные работы вне поля зрения противника, иметь мощное предполье и обеспечить выигрыш времени для развертывания войск. Этот вариант поддерживал Маршал Советского Союза Б.М. Шапошников. Однако, несмотря на веские аргументы, был принят первый вариант.

Последняя директива на разработку окружного Плана прикрытия государственной границы наркомом обороны была подписана в начале мая 1941 года. В соответствии с ее требованиями основу обороны государственной границы должны были составить указанные укрепленные районы, а также три армии прикрытия границы [52] ЦАМО РФ. Ф. 16А, оп. 2951, д. 259, лл. 1–6.

.

Однако реализация Плана прикрытия оттягивалась. Даже в 23 часа 50 минут 21 июня 1941 года, когда по приказу начальника штаба округа в штаб армии были вызваны командующий, начальник штаба и некоторые начальники служб штаба 4-й армии, никаких распоряжений штабом округа, кроме «всем быть на месте», отдано не было.

И только в 3 часа 30 минут было передано распоряжение командующего войсками округа о приведении войск в полную боевую готовность. При этом указывалось, что необходимо «бесшумно» вывести из Брестской крепости 42-ю стрелковую дивизию и привести в боевую готовность 14-й механизированный корпус. Авиацию разрешалось перебазировать на полевые аэродромы [53] ЦАМО РФ. Ф. 208, оп. 2454, д. 26, л. 69.

.

Нападение фашистских войск на войска Западного Особого военного округа было внезапным. В первый же момент нападения противника проводная связь со штабами 3, 4, 10-й армий была прервана, и восстановить ее до отхода на территорию Восточной Белоруссии не удалось. Поэтому армии прикрытия государственной границы, их корпуса, дивизии и укрепленные районы должны были действовать по собственному усмотрению.

3-я армия Западного Особого военного округа дислоцировалась на северном участке Белостокского выступа, прикрывая направления Августов — Гродно. В состав армии входили 4-й стрелковый корпус (27, 56, 85-я стрелковые дивизии), 11-й механизированный корпус (29-я, 33-я танковые, 204-я моторизованная дивизии), части корпусного подчинения, а также Гродненский укрепленный район. Командующим армией был генерал-лейтенант В.И. Кузнецов, начальником штаба — комбриг А. К. Кондратьев, членом Военного совета — армейский комиссар 2 ранга Н.И. Бирюков. К началу агрессии из войск этой армии на границе находилась только одна 27-я стрелковая дивизия, а два других соединения дислоцировались в Гродно.

Наступление противника в полосе 3-й армии началось в 3 часа 30 минут 22 июня 1941 года с попытки 800-го полка «Бранденбург» прорваться в направлении на Августов. Однако совместными усилиями пограничников и подоспевших подразделений 27-й стрелковой дивизии эта попытка была сорвана. После этого в наступление на советскую территорию перешли части 9-й полевой армии, нанося главный удар во фланг 27-й стрелковой дивизии с севера.

Навстречу противнику были направлены части 56-й стрелковой дивизии, которые около 8 часов вступили в боевое соприкосновение с противником на рубеже населенного пункта Сопоцкин отдельными подразделениями. Но долго продержаться на этом рубеже советские войска не могли. В 9 часов части 56-й стрелковой дивизии разрозненными группами под давлением противника начали отходить в направлении на Гродно.

В это время 27-я стрелковая дивизия продолжала удерживать занимаемый рубеж по государственной границе. В случае успешного наступления противника на гродненском направлении его части могли выйти в тыл этой дивизии.

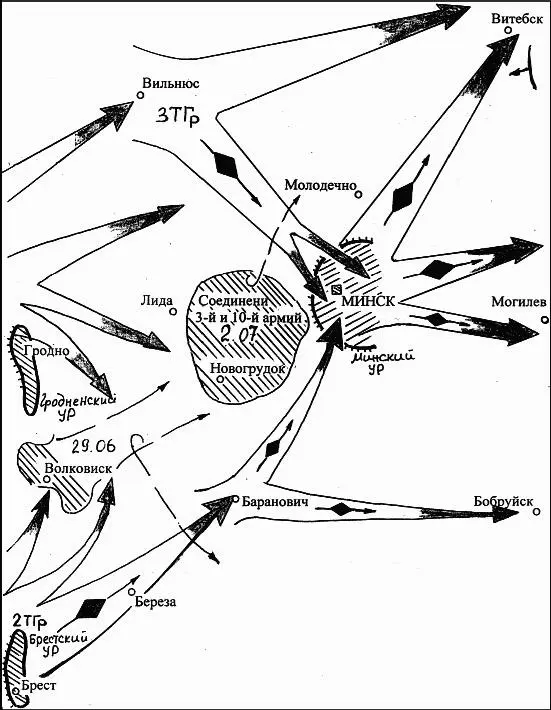

Ход боевых действий в полосе Западного фронта 22.06-9.07. 1941 года

С тем чтобы не допустить этого, в 9 часов командующий приказал командиру 29-й танковой дивизии выдвинуться в направлении на Сопоцкин и совместными усилиями с 56-й стрелковой дивизий восстановить положение по государственной границе. Однако контратака 29-й танковой дивизии, начатая в 12 часов 22 июня, была встречена шквальным огнем противотанковой артиллерии противника и вскоре «захлебнулась».

Гродненский укрепленный район (№ 68)

Строительство Гродненского укрепленного района началось 6 июля 1940 года в соответствии с приказом наркома обороны и командующего ЗапОВО с целью прикрытия со стороны Восточной Пруссии района Гродно и обеспечивая совместно с полевыми войсками направления Гродно — Волковыск и Гродно — Белосток.

По плану в пределах укрепленного района должно было возводиться три узла обороны и два отдельных опорных пункта. Перед главной полосой обороны планировалось создание предполья. Это было вызвано тем, что линия самой границы выгодным в тактическом отношении рубежом для обороны не является, за исключением очень немногих участков. В большинстве своем это была условная линия, проходящая через леса, перелески, мелкие речки и канавы. На своем протяжении она дважды пересекала систему Августовского канала, причем шлюзы, обеспечивающие спуск воды из Августовского озера в восточную часть канала, проходящую перед передним краем УРа, находятся в руках немцев. Это делало затруднительным полноценное использование канала для заболачивания местности. Комендант Гродненского укрепленного района полковник Иванов отмечал, что «маскировка работ и готовых ДОТов была бы исключительно трудной, так как немцы построили и продолжают строить непосредственно у границы ряд наблюдательных вышек высотою до 50 метров».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: