Борис Акунин - Часть Азии. История Российского государства. Ордынский период

- Название:Часть Азии. История Российского государства. Ордынский период

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «АСТ»

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-082524-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Акунин - Часть Азии. История Российского государства. Ордынский период краткое содержание

*НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ЧХАРТИШВИЛИ ГРИГОРИЕМ ШАЛВОВИЧЕМ, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ЧХАРТИШВИЛИ ГРИГОРИЯ ШАЛВОВИЧА.

«В биографии всякой страны есть главы красивые, ласкающие национальное самолюбие, и некрасивые, которые хочется забыть или мифологизировать. Эпоха монгольского владычества в русской истории – самая неприглядная. Это тяжелая травма исторической памяти: времена унижения, распада, потери собственной государственности. Писать и читать о событиях XIII–XV веков – занятие поначалу весьма депрессивное. Однако постепенно настроение меняется. Процесс зарубцевания ран, возрождения волнует и завораживает. В нем есть нечто от русской сказки: Русь окропили мертвой водой, затем живой – и она воскресла, да стала сильнее прежнего. Татаро-монгольское завоевание принесло много бед и страданий, но в то же время оно продемонстрировало жизнеспособность страны, которая выдержала ужасное испытание и сумела создать новую государственность вместо прежней, погибшей».

Представляем вниманию читателей вторую книгу проекта Бориса Акунина «История Российского государства», в которой охвачены события от 1223 до 1462 года.

Часть Азии. История Российского государства. Ордынский период - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Что же за народ оказался способен на столь чудовищные и в то же время столь величественные деяния? И как ему это удалось?

Монголы

Прото-нация

Народ был маленький. Вплоть до XIII века он считался малозначительным. Собственно, никакого монгольского народа еще и не было – его создаст Чингисхан.

На пустых обширных пространствах, находившихся к северу от Великой китайской стены, кочевали, враждуя между собой, разрозненные племена, которые иногда объединялись в военные союзы, но единой нации не образовывали. Не все они даже говорили на одном языке.

«Монголами» именовала себя лишь часть этноса (некоторые историки называют ее «собственно монголами»), не самая крупная. Четыре других группы племен были и больше, и сильнее.

На юго-востоке Монгольской степи, где климат был относительно мягким, а пастбища тучными, жили – сытнее и обеспеченней остальных – многочисленные татары. Возможно, они говорили на тюркском языке. Иногда чужеземцы именовали «татарами» вообще всех степняков (например, русские летописи, повествующие о Калкинской битве). Название особенно понравится европейцам, которые услышат в нем отзвук слова «Тартар», Преисподняя. «Эта ужасная раса сатаны-тартары… рванулись вперед, подобно демонам, выпущенным из Тартара (поэтому их верно назвали «тартарами»)», – напишет английский хронист Матвей Парижский (XIII в.). Не следует путать «монгольских» татар с нашими, российскими, в этногенезе которых монгольский компонент, по-видимому, был не столь значителен. Пропорция татар в армии Чингисхана была очень велика. Известно, что в 1206 году из девяносто пяти нойонов-тысячников насчитывалось четырнадцать татарских, притом что народность к этому времени утратила прежнюю мощь и великий хан относился к ее представителям неприязненно (на что, как мы увидим, у него имелись основания).

На юго-западе обитали кереиты , большинство которых уже несомненно говорили на тюркском языке. Они составляли не менее трети всех монголов (в широком смысле). В XII веке кереитская конфедерация была могущественной и доставляла немало хлопот северокитайскому царству Цзинь, но во второй половине столетия после ряда поражений несколько ослабела.

Расселение монгольских племен в XII веке. М. Руданов

Самой культурно развитой народностью были найманы , состоявшие из восьми колен. Их владения простирались до нынешнего Восточного Казахстана. У найманов существовало нечто вроде первичной формы государства, даже с собственной письменностью, которой другие монголы не имели.

Ближе всего к собственно монголам находились меркиты , злейшие их враги.

Все эти группы были много сильнее, со всеми Чингисхану придется воевать. Именно эти внутримонгольские разбирательства, а вовсе не покорение чужих земель, займут основную часть жизни великого завоевателя.

Общая численность всех монголов, по разным оценкам, могла составлять от семисот тысяч до миллиона человек – даже по тем временам, особенно с учетом обширной территории, совсем немного. Казалось бы, явно недостаточно для создания паневразийской империи.

Жизнь в Монгольской степи

Загадку отчасти объясняют условия, в которых существовал и закалился этот воинственный народ. Францисканец Джованни дель Плано Карпини, попавший в Монголию в середине XIII века и видевший на своем долгом пути немало бесприютных, диких краев, пишет с содроганием, что эта земля «гораздо хуже, чем мы могли бы высказать». Зимой температура здесь опускалась до минус сорока; летом поднималась до плюс сорока, так что всё выгорало и трескалась почва. Выжить в такой среде могли только очень неприхотливые, физически крепкие, не обремененные сантиментами люди. Естественный отбор был безжалостен: род, не способный добыть пропитание и защитить свои стада от свирепых, голодных соседей – часто собственных родичей, – погибал. (Как будет видно из рассказа о ранней жизни Чингисхана, иногда убийства из-за еды происходили и внутри одной семьи.)

Современников потрясала невероятная выносливость монголов, которые могли сутками обходиться безо всякой пищи и при этом, казалось, нисколько не слабели. Современные исследователи объясняют это диетой, состоявшей из сплошного белка: только мясо и молочные продукты, больше ничего. (Впоследствии, уже во времена империи, чужестранцев будет удивлять, как распространена среди монгольской знати подагра – болезнь, вызываемая диспропорционально протеиновым питанием.)

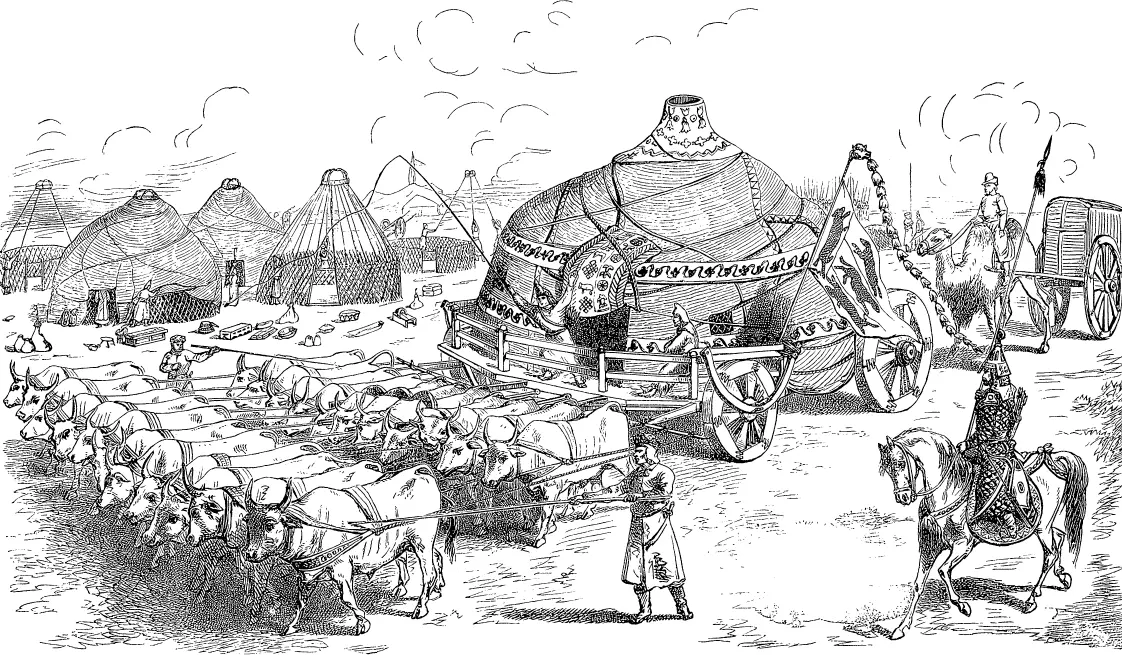

Монголы в пути. Рисунок из «Путешествия Марко Поло»

Трем главным законам выживания – добывать пищу, защищаться от сильных, нападать на слабых – детей учили с необычно раннего возраста. Каждый монгол с малолетства был охотником, наездником и искусным стрелком.

При столь суровой жизни род не мог позволить себе роскоши освободить женщин для домашней работы; существовало разделение хозяйственных занятий. Французский посланник Вилгельм де Рубрук в 1253 году пишет: «Обязанность женщин состоит в том, чтобы править повозками, ставить на них жилища и снимать их, доить коров, делать масло и грут [пиво], приготовлять шкуры и сшивать их, а сшивают их они ниткой из жил… Они шьют также сандалии, башмаки и другое платье… Мужчины делают луки и стрелы, приготовляют стремена и уздечки и делают седла, строят дома и повозки, караулят лошадей и доят кобылиц, трясут самый кумыс, то есть кобылье молоко, делают мешки, в которых его сохраняют, охраняют также верблюдов и вьючат их. Овец и коз они караулят сообща и доят иногда мужчины, иногда женщины». Ездить верхом и стрелять из лука девочек учили так же, как и мальчиков, – одним скотоводством прокормиться не получалось, каждый охотник был на счету.

На высоком социальном статусе монгольских женщин – явлении для той эпохи необычном, поражавшем иностранцев, – нужно остановиться чуть подробнее, иначе будет непонятна роль, которую играли в политической жизни монгольского государства и Золотой Орды ханши, часто становившиеся регентшами и концентрировавшие в своих руках огромную власть.

Монголам, судя по всему, было совершенно чуждо высокомерно-пренебрежительное отношение к «слабому полу», который у них, впрочем, слабым не являлся.

Одно из изречений Чингисхана гласит: «Хорошие мужи узнаются по хорошим женам». Великий хан судил по своей матери и жене – обе они были женщинами незаурядными. На европейских современников монголки производили сильное впечатление. Плано Карпини пишет: «Девушки и женщины ездят верхом и ловко скачут на конях, как мужчины. Мы также видели, как они носили колчаны и луки. И как мужчины, так и женщины могут ездить верхом долго и упорно». Де Рубрук обращает внимание и на внешность монголок: «Все женщины сидят на лошадях, как мужчины, расставляя бедра в разные стороны, и они подвязывают свои куколи по чреслам шелковой тканью небесного цвета, другую же повязку прикрепляют к грудям, а под глазами подвязывают кусок белой материи; эти куски спускаются на грудь. Все женщины удивительно тучны; и та, у которой нос меньше других, считается более красивой. Они также безобразят себя, позорно разрисовывая себе лицо. Для родов они никогда не ложатся в постель».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: