Металлы - дар небесных богов

- Название:Металлы - дар небесных богов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Металлы - дар небесных богов краткое содержание

Металлы - дар небесных богов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Рис. 10. Каменная форма для отливки топоров (Сардиния)

Спустя, как считается, довольно продолжительное время – несколько тысячелетий – человек открыл для себя, что можно получать те же самые металлы (медь, золото и серебро) из странных камней, которые были совсем не похожи на вожделенный металл, то есть из руды. Либо куски руды случайно оказались все в том же костре, либо человек уже целенаправленно стал экспериментировать, помещая в огонь все новые и новые камни. Как бы это ни произошло, после открытия столь полезного свойства таких камней, человек начал специально добывать металлосодержащие руды.

В ходе дальнейшего экспериментирования люди усовершенствовали место плавки, заменив обычный костер закрытой печью. А для повышения температуры внутри печи придумали систему подвода необходимого для этого кислорода – сначала с естественным притоком воздуха, а затем и с искусственным поддувом. С той же целью вместо обычных дров стали использовать специально подготавливаемый древесный уголь. Изменилось и место плавки – руду помещали уже не прямо в огонь, а в керамический сосуд (тигель).

Получение металлов не только из самородных жил, но и из руды, позволило значительно увеличить производство металлических изделий. Металл стал уверенно вытеснять каменные орудия труда. Человечество вступило в медный век.

«Переход к использованию орудий из металла вызвал не только общий рост производительности труда, но и расширил технические возможности многих отраслей производства. К примеру, стала доступна более совершенная обработка дерева. Медные топоры, тесла, долота, а позднее пилы, гвозди, скобы позволили выполнять такие сложные работы по дереву, которые ранее были просто неосуществимы. Эти работы способствовали улучшению приемов домостроительства, появлению выпиленного или вырезанного из дерева колеса, а по мнению английского археолога Гордона Чайлда, и первой цельнодеревянной сохи» (Н.Рындина, «Человек у истоков металлургических знаний»).

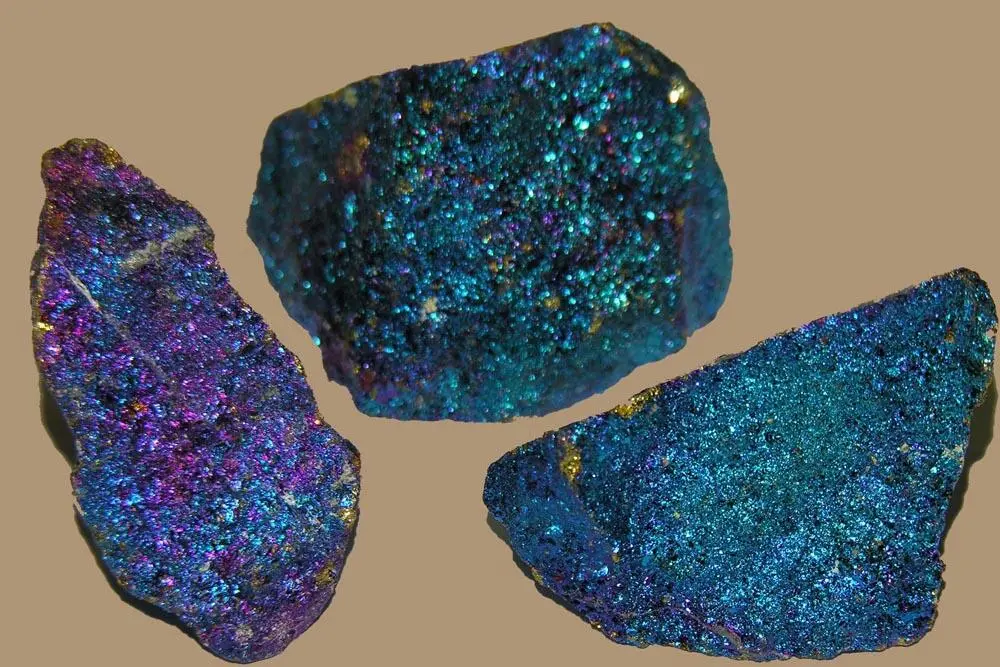

Рис. 11. Борнит – минерал, содержащий медь

Экспериментирование с разными видами руды привело к тому, что в некий момент человек получил сплав меди и олова. Когда именно и где это произошло – историки спорят до сих пор, но никто из них не сомневается в том, что это стало эпохальным событием. По крайней мере на текущий момент считается, что сплав олова с медью – бронза – был известен уже в IV тысячелетии до нашей эры, а чистое олово во II тысячелетии до нашей эры

Олово очень легко выплавлялось из черно-коричневого камня – касситерита. Само по себе олово мягко и непрочно, но, если его добавить к меди, при сплавлении получается красивый желтый металл гораздо тверже меди. Кроме того, добавка олова к меди, начиная с минимальных долей процента, улучшает ее литейные качества.

Оценив столь полезные преимущества сплава над обычной медью, люди перешли к созданию орудий труда из бронзы. Это создало базу для очередного рывка человечества по пути прогресса во всех сферах деятельности.

«…многие, вполне реальные достижения древнего человека могут быть поставлены в связь с успехами металлургии. Представив себе эти достижения, легче понять, почему археологи выделяют в истории первобытного человека в качестве самостоятельных хозяйственно-технических этапов медный и бронзовый века. Они оценивают их не только с точки зрения основного, используемого для изготовления орудий металла, но и с точки зрения общего технического и социального прогресса общества» (Н.Рындина, «Человек у истоков металлургических знаний»).

Рис. 12. Кристалл касситерита

Последней наступила очередь железа. Считается, что это было обусловлено целым рядом причин.

Прежде всего – в отличие от меди самородное железо в природе встречается крайне редко. Как правило, самородное железо находят в виде мельчайших, неправильной формы зерен, иногда в виде губчатых или сплошных объектов, рассеянных в базальтовых породах. Другой вид самородного железа – железо метеоритное – также не столь широко встречается, чтобы можно было вести речь о его сколь-нибудь масштабном использовании в древние времена…

Здесь стоит оговориться, что это утверждение из учебников не совсем корректно. И в качестве действительных причин позднего освоения железа оно вряд ли годится. Дело в том, что в виде различных соединений – типа гематита и магнетита – железо распространено довольно широко. И если вести речь о выплавке металлов из руд (в которой на самом деле тот же гематит использовался в качестве добавок с древнейших времен), то эту причину позднего использования железа следует считать несостоятельной. Гораздо более важны другие факторы.

Во-первых, для выплавки железа требуются существенно более высокие температуры, нежели для получения меди или бронзы. И достичь необходимых температур в простейших древних металлургических печах было просто невозможно.

Но главное, и это во-вторых, само по себе железо представляет мало ценности, поскольку чистое железо – весьма мягкий материал. И широкое его использование началось лишь с освоением производства стали – «сплава» железа с углеродом. Гораздо более твердая по сравнению с железом сталь уже могла вполне успешно конкурировать с бронзой.

Рис. 13. Магнетит

Самым древним способом получения железа считается так называемый сыродутный процесс, при котором железо получали непосредственно из руды в небольших печах, создаваемых вначале непосредственно в земле. Сыродутным этот способ назывался из-за того, что в печь подавали («дули») холодный («сырой») атмосферный воздух.

Сыродутный процесс не обеспечивал достижения температуры плавления железа (1537 оС), а максимально доходил до 1200 оС, так что это была своего рода «варка» железа. Восстановленное железо концентрировалось в тестообразном виде на самом дне печи, образуя так называемую крицу – железную губчатую массу с включениями несгоревшего древесного угля и с многочисленными примесями шлака.

Из крицы, которую в раскаленном виде извлекали из печи, можно было изготавливать изделия только после предварительного отделения этой шлаковой примеси и устранения губчатости. Поэтому непосредственным продолжением сыродутного процесса были холодная и, главное, горячая ковка, состоявшая в периодическом прокаливании кричной массы и ее проковывании. В результате создавались крицы-заготовки, которые и использовались для дальнейшего производства железных изделий.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: