Анатолий Фоменко - Царь славян

- Название:Царь славян

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Астрель: АСТ

- Год:2007

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-041760-5, 978-5-271-16520-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Анатолий Фоменко - Царь славян краткое содержание

Указанная датировка эпохи Христа является окончательной, поскольку получена с помощью независимых естественно-научных методов. Она находится в идеальном соответствии со статистическими параллелизмами, что позволяет в целом завершить реконструкцию письменной истории человечества, начиная от эпохи зарождения письменности в X–XI веках. Новый шаг в реконструкции всеобщей истории позволяет совсем по-другому взглянуть на место русского православия в христианстве.

Авторы совершенно не касаются вопросов веры и богословия и, в частности, не обсуждают ни одного из церковных догматов. В книге затрагиваются исключительно вопросы историческо-хронологического характера. Как отмечают авторы, предлагаемая ими реконструкция является пока предположительной. В то же время, авторы отвечают за точность и надежность вычисленных ими датировок.

Книга предназначена для самого широкого круга читателей, интересующихся историей христианства, историей Руси и новыми открытиями в области новой хронологии.

Царь славян - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Здесь для нас особый интерес представляет сообщение старых источников, что ЗА НАЧАЛО ПЕРВОГО ЦИКЛА МЕТОН ПРИНЯЛ ДАТУ ЛЕТНЕГО СОЛНЦЕСТОЯНИЯ. Конкретная дата, приведенная выше (27 июня 432 года до н. э. или в других обозначениях: – 431 года) – это уже итог вычислений и интерпретаций скалигеровских хронологов, основанных на ошибочной хронологии Скалигера-Петавиуса.

Отметим, что скалигеровская датировка деятельности Метона порождает некую, по сути дела, нерешенную, проблему в истории астрономии. Ее анализ привел нас к независимой датировке эпохи создания Метонова цикла около X века н. э. см. подробности в книге «Библейская Русь», гл. 19:4.5.

По поводу «естественного начала» пасхальных циклов бытовали разные мнения. Так например, Матфей Властарь считал, что «естественное» начало круга Солнцу – это 1 октября. И даже придумал этому некое схоластическое объяснение. А именно, «ни в какой другой месяц, кроме октября, не совпадает 1 число месяца с первым днем первого солнечного периода (то есть – круга Солнцу – Авт. )»[6], с. 363. Начало же пасхального круга Луне, оказывается, зачем-то передвигали с марта на январь [6], с. 363. Причем никаких вразумительных обоснований не приводилось, кроме одного: это можно безболезненно сделать, поскольку «январь и февраль, взятые вместе, составляют ровно два лунных месяца» [6], с. 363.

Подчеркнем, что в пасхальных расчетах перенос начала кругов Солнцу и Луне на ту или иную дату практического значения не имел, поскольку расчеты относились лишь к марту и апрелю. В узкий промежуток между апрелем и мартом не попадает ни одна из точек равноденствий и солнцестояний, поэтому к какой из этих точек привязать отсчет пасхальных кругов, – неважно. Поэтому со временем о старых привязках начал пасхальных циклов к тем или иным датам стали забывать.

Отсюда вытекает следующий вывод. В качестве точки отсчета кругов Солнцу и Луне, скорее всего, должен был выступать март. Но, строго говоря, нельзя исключать и трех других возможностей: июнь, сентябрь и январь. Важно, что точка отсчета индикта, вообще говоря, могла быть другой, чем точка отсчета пасхальных кругов. И это необходимо учитывать при расшифровке индиктовых дат. Иначе мы получим ошибки НА СОТНИ ИЛИ ДАЖЕ ТЫСЯЧИ ЛЕТ. Приведем пример.

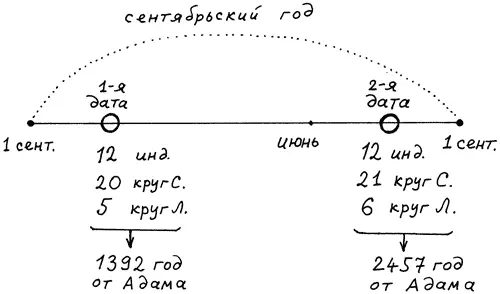

Пусть, например, индикт менялся в сентябре, а круг Солнцу и круг Луне – в июне. Тогда в одном и том же сентябрьском году индикт будет постоянен, а круг Солнцу и круг Луне поменяют свои значения. Ранее июня и после июня они будут различны! Но если в индиктовой дате изменить круг Солнцу и круг Луне на единицу, сохраняя индикт, то ДАТА ИЗМЕНИТСЯ ОЧЕНЬ СИЛЬНО. Скажем, пусть индикт в некоем сентябрьском году был 12, круг Солнцу в начале года был 20, а круг Луне в начале года равнялся 5. Через девять месяцев, в июне, индикт останется прежним (он сменится лишь в сентябре), то есть будет равен 12. А круг Солнцу и круг Луне изменятся и станут равными 21 и 6, соответственно.

Предположим далее, что древний хронист записал в свою летопись две даты в данном сентябрьском году, см. рис. 1.36. Скажем, октябрьскую и июльскую даты. Для первой даты он вписал следующее: индикт 12, круг Солнцу 20, круг Луне 5. А для второй даты: индикт 12, круг Солнцу 21, круг Луне 6.

Рис. 1.36. Ошибки, возникающие из-за непонимания различных точек отсчета для циклов индиктовых дат, могут составлять сотни и тысячи лет. В приведенном, случайно взятом примере ошибка составляет 1065 лет.

Сегодня, пересчитывая указанные даты на «эру от Адама» без учета разницы в моменте перескока, мы получим следующий «результат». Первая дата: 1392 год от Адама, вторая дата: 2457 год от Адама. Мы видим, что разница между ними составляет более тысячи лет, см. рис. 1.36. Хотя изначально обе даты находились внутри одного и того же сентябрьского года. Ясно видно, к каким огромным ошибкам могла приводить такая «забывчивость» хронистов. Естественно, указанный нами пример чисто условен и призван лишь показать величину возникающих ошибок.

Следовательно, пересчитывать старые индиктовые даты на современное летосчисление надо весьма осторожно, имея в виду, что в старой дате вполне может быть скрыт описанный здесь «подводный камень». Как именно следует поступать, мы подробно опишем ниже.

6.2.3. УЧЕТ ВОЗМОЖНОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В УКАЗАНИИ ПЕРСТА НА РУКЕ ДАМАСКИНОВОЙ

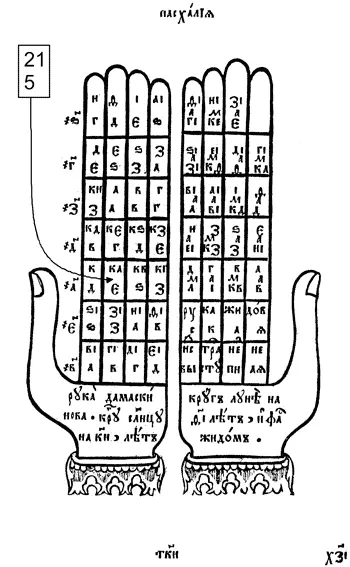

Что касается названной выше второй ошибки, то ее учесть проще, хотя она приводит к большему количеству вариантов. Как мы уже сказали, круг Солнцу мог указываться по перстам руки Дамаскиновой, см. рис. 1.33. Например, вместо круга Солнцу 21 могли писать: «5 на среднем персте» (иногда его именовали «великим перстом», поскольку он самый длинный). В самом деле, обратившись к рис. 1.33, мы видим, что «пятое вруцелето на среднем персте» соответствует «кругу Солнцу 21», см. рис. 1.37.

Рис. 1.37. Круги Солнцу и соответствующие им вруцелета на пальцах руки Дамаскиновой (левая рука). В каждой ячейке внизу стоит вруцелето, а наверху круг Солнцу. И то и другое число обозначены славянскими цифрами. Например, третья снизу ячейка на среднем пальце содержит вруцелето 5, а круг Солнцу 21. Вместо круга Солнцу можно указать вруцелето и палец. Как видно из рисунка, это однозначно определит круг Солнцу. Например, вместо «круга Солнцу 21» писали: «круг Солнцу пять на среднем персте». Впрочем, при указании современных хронисту дат палец могли и не упомянуть и привести даты в сокращенном виде: «круг Солнцу 5». Для современников событий это было достаточным. Но не для позднейших хронистов.

Но древний хронист, очевидец событий, вообще говоря, мог и не указать «перста» для современной ему даты и привести только «вруцелето 5», то есть всего лишь цифру 5. Для его современников этого было достаточно, поскольку зная эпоху событий, не составляло никакого труда однозначно восстановить «перст». Ведь и сегодня мы часто говорим «девяносто восьмой год» вместо полной фразы: «одна тысяча девятьсот девяносто восьмой». Но с течением времени эпоха события забывается. Последующие летописцы, отделенные от хрониста-очевидца многими десятилетиями, и уже не имеющие точных сведений о приблизительной эпохе описываемых событий, вынуждены были из каких-то своих соображений восстанавливать недостающий «перст», что естественно могло приводить к ошибкам. Поэтому при расшифровке индиктовых дат, строго говоря, необходимо вместе с указанным в источнике круга Солнцу рассматривать еще три значения, имеющие одинаковую с ним цифру на других перстах. Всего на руке Дамаскиновой «значащих пальцев» – четыре, см. рис. 1.33.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: