Анатолий Фоменко - Царь славян

- Название:Царь славян

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Астрель: АСТ

- Год:2007

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-041760-5, 978-5-271-16520-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Анатолий Фоменко - Царь славян краткое содержание

Указанная датировка эпохи Христа является окончательной, поскольку получена с помощью независимых естественно-научных методов. Она находится в идеальном соответствии со статистическими параллелизмами, что позволяет в целом завершить реконструкцию письменной истории человечества, начиная от эпохи зарождения письменности в X–XI веках. Новый шаг в реконструкции всеобщей истории позволяет совсем по-другому взглянуть на место русского православия в христианстве.

Авторы совершенно не касаются вопросов веры и богословия и, в частности, не обсуждают ни одного из церковных догматов. В книге затрагиваются исключительно вопросы историческо-хронологического характера. Как отмечают авторы, предлагаемая ими реконструкция является пока предположительной. В то же время, авторы отвечают за точность и надежность вычисленных ими датировок.

Книга предназначена для самого широкого круга читателей, интересующихся историей христианства, историей Руси и новыми открытиями в области новой хронологии.

Царь славян - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

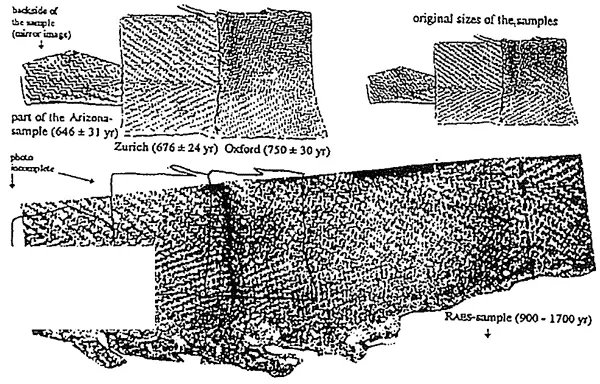

Анализ научных статей, посвященных радиоуглеродной датировке Плащаницы, развенчивает, среди прочего, и широко распространенный миф о том, что три лаборатории независимо работали с образцами Плащаницы «в темную». То есть, не зная – какой из предоставленных им нескольких контрольных образцов действительно взят из Плащаницы, а какие – нет. Дело в том, что особенности ткани Плащаницы – плетение (см. рис. 1.21, рис. 1.22), цвет и т. п. – были широко и хорошо известны. Они неоднократно обсуждались в печати. Поэтому, чтобы сделать образцы действительно неузнаваемыми, их следовало было измельчить, разрезать на мелкие кусочки. И вместо куска ткани отослать в лаборатории нечто вроде комочков из нитей. Такая возможность обсуждалась, но от нее отказались. Поскольку это могло бы понизить точность радиоуглеродного датирования [165]. Приняли решение отослать образцы целиком, см. рис. 1.23. Отдавая себе отчет в том, что в лабораториях прекрасно поймут – какой именно из присланных образцов является фрагментом Плащаницы. Так что вдохновенно описываемые «запечатывания в фольгу», «шифровка образцов» – все это, по сути дела, лишь рекламный спектакль. Правда, приговариваются слова, что работники, непосредственно производившие измерения, будто бы «не знали» – какой из образцов взят из Плащаницы, а какой – нет. То есть нам предлагают считать, что руководство лаборатории решило испытать уровень квалификации своих собственных сотрудников в ситуации, когда «неправильный» ответ мог существенно повредить репутации учреждения. Трудно поверить в такую версию событий.

Рис. 1.21. Образец ткани Туринской плащаницы. Взято из [66], вклейка между с. 16–17.

Рис. 1.22. Микроскопический анализ (увеличение примерно в 40 раз) льняной ткани Плащаницы на участке, где нет отпечатков. Взято из [47], с. 19.

Рис. 1.23. Образцы, вырезанные для радиоуглеродного датирования Плащаницы и переданные в лаборатории. Взято из [124], с. 79.

Поясним, что помимо фрагментов Плащаницы каждой лаборатории были переданы еще по три образца [165]:

1) Кусок льна из египетской гробницы в Каср Ибриме в Нубии (Qasr Ibrim). Гробница была обнаружена в 1964 году. Ее датировали историки и археологи. А именно, на основе исламских узоров и христианских чернильных надписей данную льняную ткань, как и гробницу в целом, датировали XI–XII веками н. э.

2) Кусок льна из коллекции Отделения Египетских Древностей Британского Музея. Этот лен был взят из мумии «Клеопатры из Фив» и был датирован сотрудниками Британского Музея началом II века н. э.

3) Нити из церковной ризы святого Луи Анжуйского, хранящейся во Франции (Basilica of Saint Maximin, Var, France). Она была датирована историками на основе «стилистических деталей и исторических свидетельств» 1290–1310 годами.

Все три указанные даты, «установленные» историками, были ЗАРАНЕЕ СООБЩЕНЫ ФИЗИЧЕСКИМ ЛАБОРАТОРИЯМ Оксфорда, Аризоны и Цюриха [165]. Обычно об этом многозначительном факте умалчивается. Таким образом, для трех «контрольных образцов» ОТВЕТ БЫЛ СООБЩЕН ФИЗИКАМ ЗАРАНЕЕ. Надо ли говорить, что лаборатории успешно его «подтвердили»? Здесь, кстати, мы сталкиваемся с ТИПИЧНОЙ ПРАКТИКОЙ в деле радиоуглеродного датирования археологических образцов. Исторические предметы и образцы обычно посылаются в радиоуглеродные лаборатории в сопровождении предварительной даты, нужной историкам. То есть археологи заранее сообщают физикам, какой ответ от них нужен. Физикам остается лишь «научно подтвердить» полученную от археологов предварительную дату. Что они и делают, отбирая из получающегося спектра сильно разбросанных радиоуглеродных дат лишь те, которые ближе всего к «нужным историческим». Так физики «подтверждают» скалигеровскую историю, а историки «помогают» физикам не «ошибиться». Практика, к сожалению, именно такова. См. книгу «Основания истории».

Но это, скорее всего, означает, что и в случае с Туринской плащаницей, датирование «контрольных» образцов делалось лишь для вида, в рекламных целях. Ведь «правильный» их возраст физики знали заранее. Только возраст Плащаницы был им действительно неизвестен. Да и то, как мы видели, существовали две наиболее желательные для историков «даты» Плащаницы: либо I век (тогда, мол, подлинник), либо XIV век (тогда, дескать, подлог). Другие даты были «существенно хуже». Скорее всего, физики об этом знали.

Отметим, что сами лабораторные измерения проводились, по-видимому, достаточно аккуратно, со всей необходимой тщательностью. Натяжки появлялись в основном на этапе интерпретации результатов, их «калибровки», подгонки и т. п.

ВЫВОД. Исходя из радиоуглеродной датировки Плащаницы в лабораториях Оксфорда, Аризоны и Цюриха, можно сделать заключение, что ИСКОМАЯ ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЛАЩАНИЦЫ С БОЛЬШОЙ ВЕРОЯТНОСТЬЮ ЛЕЖИТ МЕЖДУ 1090 И 1390 ГОДАМИ. Это – крайние точки полученного интервала датировок с учетом возможных ошибок измерений. Наиболее вероятным является интервал датировок Оксфорда, поскольку имеет наименьший разброс. А именно – от 1090 до 1265 года. ДАТИРОВКА ПЛАЩАНИЦЫ ПЕРВЫМ ВЕКОМ НЕВОЗМОЖНА.С этим согласны все специалисты [165], [183].

Получение точного доверительного интервала в описанной ситуации представляется затруднительным, поскольку неясна природа ошибок, вызвавших столь заметный разброс отдельных датировок в каждой из лабораторий. При этом, выборка не так уж велика: 4 измерения в Аризоне, 3 – в Оксфорде и 5 – в Цюрихе. Измерения в Аризоне заведомо неоднородны и объединять их в одну выборку статистически не оправдано. Однородными выборками могут считаться оксфордские измерения (их три) и с меньшей вероятностью – цюрихские (которых пять).

В итоге мы получаем еще одно независимое подтверждение того, что звезда, вспыхнувшая в середине XII века на месте Крабовидной туманности – это и есть Вифлеемская звезда. Если звезда вспыхнула около 1150 года, то распятие должно было произойти в конце XII века, через 30–40 лет. И в самом деле, конец двенадцатого века хорошо накрывается интервалом радиоуглеродных датировок Туринской плащаницы.

3.3. «ОБЫЧНЫЕ» РАДИОУГЛЕРОДНЫЕ ДАТИРОВКИ ИСТОРИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ

Может возникнуть вопрос: почему, не доверяя радиоуглеродным датировкам в целом, см. подробности в книге «Основания истории», гл. 1:15, мы, тем не менее, столь подробно описываем радиоуглеродное датирование Туринской плащаницы? Ответ следующий. Конечно, радиоуглеродный метод весьма и весьма неточен. На него могут влиять различные и еще не конца установленные причины. Однако, при желании, его все-таки можно использовать для датировки. Но – при жестком соблюдении научных норм и с добросовестной оценкой точности. На практике ничего подобного обычно не делается, см. книгу «Основания истории», гл. 1:15. Датировка Туринской плащаницы – редчайшее исключение. Типичная же практика, как мы говорили, состоит в следующем. Археолог, извлекая из земли некие образцы, посылает их в физическую лабораторию для радиоуглеродного датирования. Но не просто, а снабжая свои находки приблизительными датами, полученными «из исторических соображений». Таким образом, археолог фактически заранее сообщает физикам ответ, который хочет от них получить. Если бы он действительно искренне желал узнать подлинный возраст находок, ему следовало бы посылать по несколько (желательно – десятками) образцов из одного и того же слоя в РАЗЛИЧНЫЕ лаборатории БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ДАТ. И затем сравнивать полученные ответы. Но обычно этого не делается. Физики же, имея заранее «исторически правильный ответ», по-видимому, попросту отбирают из сильно разбросанных радиоуглеродных датировок ту, которая лучше всего с ним согласуется. Получается порочный круг.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: