Оскар Йегер - Книга I От Одоакра до Карла Великого

- Название:Книга I От Одоакра до Карла Великого

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Оскар Йегер - Книга I От Одоакра до Карла Великого краткое содержание

Книга О. Йегера посвящена той эпохе в истории человечества, которая известна под названием «средние века». Этот яркий и насыщенный разными событиями период описан автором увлекательно, образно и просто. Особенно интересны характеристики исторических личностей, которые предстают в ярких, живых и запоминающихся зарисовках. Обилие фактического материала, как и прекрасно подобранный иллюстративный ряд, выгодно отличает это сочинение от многих учебных и популярных изданий.

Книга I От Одоакра до Карла Великого - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Нельзя не удивляться той ясности и последовательности, с которой этот одинокий богослов выступил с совершенно новым взглядом на христианское Откровение, в противоречие с всесильно господствовавшим учением, в то время как через полтора века немецкие и особенно швейцарские реформаторы дошли до того же, — в целом и в частностях своей системы, — лишь после упорной борьбы и напряжения мысли. Учение Уиклифа, которое он окончательно систематизировал только за два года до смерти в своем «Триалоге», произвело сильное впечатление. Многие из знатных мирян покровительствовали ученому, правительство давало ему дипломатические и церковно-политические поручения. Он положил и практическое начало своей реформой, вызвав существование «бедных священников». Это были духовные лица, согласные с его учением, которые, основываясь на примере апостолов и боясь осквернить себя симонией, не принимали никаких бенефиций, а в простой одежде, не спрашивая разрешения церковного начальства, проповедовали Евангелие, странствуя с места на место. Церковная реакция, наступившая со времени Лондонского собора в 1382 г. и сильно обострившаяся в последующие годы, заставила считать последователей Уиклифа еретической сектой, и кентерберийский архиепископ Томас Арундел особенно горячо преследовал ее членов, прозванных «лоллардами».

Башня Лоллардов. XV в. Лондон.

Одной из первых законодательных мер нового короля из дома Ланкастеров, находившего целесообразным поддерживать хорошие отношения с церковью, был парламентский акт «The comburendo haeretico», которым смертная казнь за еретичество превращалась в закон. Это произошло в стране, считавшейся наиболее хорошо управляемой и во всем опередившей другие страны, причем такая оценка имела веские основания, т. к. частные военные распри, игравшие такую роль на материке, особенно в Германии, здесь почти закончились, сменясь действительно мирным состоянием края. Равенство прав, общее равенство всех перед законом достигло высшей степени развития и устойчивости. Но церковные обстоятельства во всей Европе были таковы, что никакой, самый суровый закон не мог подавить возраставшую оппозицию. Она могла замолчать лишь после принципиальной реформы церкви, и эта реформа сверху донизу стала лозунгом всех слоев общества. Едва наступило новое столетие, как требования реформы стали естественным выражением непреодолимого движения. Знаменательным было совпадение деятельности одинокого богослова, принципиально восставшего против основ тогдашней церкви, с разложением и загниванием этой церкви, ощутимыми как в верхних, так и в нижних слоях общества того времени.

ГЛАВА ПЯТАЯ

История северо-восточной Руси с начала XIII до конца XIV в. Положение русских княжеств на северо-востоке и юго-западе Руси перед нашествием монголов. — Первое появление татар. — Нашествие Батыя. Покорение Руси монголами. — Общие бедствия. — Александр Невский. — Дмитрий Донской. — Деятельность князей и духовенства в период татарщины (1200–1395)

В то время, когда вся Европа была вовлечена в бурный водоворот движения крестовых походов, а затем принимала участие в вызванной этим движением борьбе усилившегося папства с Германской империей, Русь на крайнем востоке Европы продолжала жить своей отдельной жизнью, обусловленной в значительной степени теми религиозными отличиями от остальной Европы, которые были естественным следствием принятия христианства из Византии. Эта обособленность была не настолько велика, чтобы такие общеевропейские движения, как крестовые походы, не находили своего отголоска, тем более что толпы русских паломников [38] Так называли себя странники в Святой земле по паломе, пальмовой ветви, которую они приносили оттуда на память о своем путешествии. Один из паломников, игумен Даниил, посетивший Иерусалим вскоре после первого крестового похода, оставил интересное описание своего паломничества. Из его записок известно, что он был там вместе со многими другими русскими людьми, что общался с королем Балдуином и повесил у Гроба Господня лампаду «за здравие князей русских».

в XI в. из года в год непрерывно направлялись в Иерусалим на поклонение святым местам из Руси и из остальных стран Европы. Но об участии русских князей в крестовых походах не могло быть и речи, потому что во главе его стоял папа римский, а от всяких отношений с ним восточная церковь благоразумно отказывалась, оберегая от его влияния и свою паству.

При этой обособленности Руси к концу XII в. в ее внутренней жизни появились новые серьезные задачи, которые приковали к себе внимание князей и поневоле заставили их вести новую политику, вызванную изменившимся строем жизни и ее новыми условиями. Из разрозненной массы княжеств по частям начинало складываться государство. Выше говорилось, как к концу XII в. изменился центр тяготения русской жизни и на месте великого Киевского княжества появились более могущественные: на северо-востоке — Суздальское, на юго-западе — Волынско-Галицкое. Но Суздальское, видимо, преобладало. Его суровый и твердый правитель великий князь Андрей Боголюбский подчинил себе все соседние княжества, обуздал вольнолюбивый Новгород, заставил трепетать соседних болгарских князей. Его политика была так верно рассчитана и значение Суздальского княжества так прочно обосновано, что даже тогда, когда он пал жертвой какого-то заговора среди его бояр, княжество не утратило своего значения.

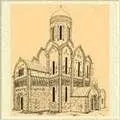

Церковь Святого Георгия в Юрьеве-Польском. Реконструкция Г. К. Вагнера.

Построена в 1230–1234 гг. великим князем Владимирским Юрием Всеволодовичем (1188–1238).

Его брат Всеволод (по прозвищу Большое Гнездо) в свое долгое и мудрое правление успел довести Владимиро-Суздальское княжество до высокой степени процветания и могущества и передал его детям, как готовое ядро будущего великого государства. При сыновьях Всеволода Юрии и Ярославе, наследовавших отцу, произошло то страшное нашествие монголов, которое два с лишним века угнетало Русь и на борьбу с которым долгое время уходили все ее нравственные силы и материальные средства.

В 1224 г. до южнорусских князей дошло известие, что в задонских степях появился какой-то новый, дикий и страшный народ, избивающий половцев и движущийся на Русь из-за Кавказских гор, которые он обошел около берегов Хвалынского моря. Половцы, редко воевавшие в это время с русскими князьями, а со многими из них даже состоявшие в родственных отношениях, обратились к русским князьям за помощью. Знаменитый своей храбростью князь Мстислав Удалый, правивший в то время Галицким княжеством, всеми уважаемый, созвал князей на съезд, где было принято решение: оказать помощь половцам против «неведомых» врагов. Южные князья собрались под знаменем Мстислава Удалого. Важнейшими среди них были князь Мстислав Киевский и Мстислав Черниговский. Княжеское ополчение двинулось в степи навстречу наступавшему неприятелю и соединилось с половцами. На берегах реки Калки произошла битва с татарами. Половцы, до этого уже много раз испытавшие силу их оружия, не выдержали первого натиска, дрогнули и побежали, смяв ряды русских воинов. Русские князья действовали несогласованно, врозь, не поддерживая друг друга. Поэтому, несмотря на все свое мужество, русские князья были полностью разбиты, многие из них пали в битве, в том числе и Мстислав Киевский, а попавшие в плен были страшно замучены татарами. Летописец замечает, что в битве при Калке «одних богатырей пало 70». Надо полагать, что это полчище монголов было отдельным, малочисленным отрядом полчищ Чингисхана, воевавших на побережье Каспийского моря. Мимоходом он опустошил Грузию и случайно, как бы разведывая новые неизвестные страны, проник в половецкие степи. После битвы при Калке это полчище не двинулось дальше на Русь, а повернуло обратно и скрылось в степях. «Неведомо, откуда пришли и куда ушли», — наивно замечает летописец. Да никто и не стал разведывать. Все были рады тому, что Бог избавил от грозившего бедствия, и очень скоро забыли о нем. Князья опять занялись своими бесконечными войнами, и жизнь Южной и Северной Руси потекла по-прежнему. Только двенадцать лет спустя весть о грозном и страшном враге пришла на Русь, но уже совсем с другой стороны. Несметные полчища татар нахлынули на Волгу с юго-востока из среднеазиатских степей и сначала набросились на волжских булгар и мордву, победили их и опустошили их страну, а затем стремительно ударили и на ближайшие русские княжества.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: