Оскар Йегер - Книга I От Одоакра до Карла Великого

- Название:Книга I От Одоакра до Карла Великого

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Оскар Йегер - Книга I От Одоакра до Карла Великого краткое содержание

Книга О. Йегера посвящена той эпохе в истории человечества, которая известна под названием «средние века». Этот яркий и насыщенный разными событиями период описан автором увлекательно, образно и просто. Особенно интересны характеристики исторических личностей, которые предстают в ярких, живых и запоминающихся зарисовках. Обилие фактического материала, как и прекрасно подобранный иллюстративный ряд, выгодно отличает это сочинение от многих учебных и популярных изданий.

Книга I От Одоакра до Карла Великого - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Это «оскудение» проявилось через два года после Куликовской битвы, когда новый хан Золотой Орды Тохтамыш вдруг напал на Московское княжество и, пользуясь тем, что никто не ожидал нападения с его стороны, прошел до самой Москвы, обманом захватил ее и ограбил, однако после этого отступил, услышав о приближении войска, собранного великим князем. Это уже было не нашествие, а только набег. Силы Орды были подорваны, но князь Дмитрий справедливо опасался частых опустошений от подобных набегов и поэтому отправил своего сына Василия с боярами в Орду и вновь признал себя данником татарских ханов.

Дмитрий Иоаннович прожил после Куликовской битвы недолго. Он скончался в 1389 г.. [41] За победу, одержанную на Дону над татарами, Дмитрий получил прозвище «Донского», а сам поход русского войска и битва с полчищами Мамая были воспеты в одном из замечательных поэтических памятников русской средневековой литературы «Сказания о Задонщине великого князя Дмитрия Ивановича».

Но и в последние годы своей жизни он не переставал заботиться об ослаблении удельных князей и об установлении теснейшей связи всех русских областей с Москвой. В договорах, заключенных им с братьями и с удельными князьями, он уже прямо обязывал их «признавать старшинство московского князя и служить ему». Насколько усилилось при нем могущество Московского княжества, можно судить уже по тому, что он, не спрашивая разрешения у Орды, оставил свой великокняжеский престол в наследство сыну и в своем завещании назвал даже великое княжение Владимирское «своей вотчиной». Но Русь еще не была окончательно свободна от Орды. В течение 100 лет после Куликовской битвы московские князья платили ежегодную дань татарским ханам, а в княжение Василия I, сына Дмитрия, страшная новая гроза чуть было не обрушилась на Русскую землю: грозный Тамерлан, заставивший трепетать перед своими полчищами все страны Средней и Малой Азии, приблизился к границам Руси, дошел до Ельца, который разорил и ограбил (1396 г.), потом вдруг повернул на юг и удалился от русских границ в глубь азиатских степей. Русские летописцы имели полное право приписывать чуду избавление Русской земли от нового нашествия и разорения.

Новгородская «данная» грамота на владение землей.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Состояние церкви. — Великий раскол и соборное движение. — Гуситская война и конец Люксембургского дома. — Начало Габсбургов. — Конец Базельского собора

Как уже было сказано, в 1377 г. Григорий XI, преемник Урбана V, снова перенес папскую резиденцию из Авиньона в Рим. После его смерти в 1378 г. римское население хотело, чтобы папой стал итальянец, по возможности даже римлянин, и кардиналы, хотя в основном и французские, испуганные таким настроением, выбрали неаполитанца Урбана VI, архиепископа в Бари. Этот папа горячо принялся за реформы, не скупясь на упреки самим кардиналам, что не могло нравиться этим церковным курфюрстам, привыкшим к почету и роскоши и не желавшим принуждать себя к тому аскетическому образу жизни, на который обрекал себя новый папа, требуя того же от других. Они считала Урбана безумцем, и их большая часть, двенадцать «ольтрамонтани», [42] «Живущие за горами» (Альпами), т. е. не итальянцы.

бежав в Ананьи, объявили там избрание Урбана недействительным и выбрали в Фонди француза, уроженца Женевы кардинала Роберта, под именем Климента VII. Он был признан Джованной I, неаполитанской королевой (с 1343 г.), и Францией и снова поселился в Авиньоне. Ему постепенно подчинились и другие государства, политически зависимые от Франции или находившиеся с ней в дружеских отношениях, как, например, Шотландия, Савойя, Кастилия, Арагон, Наварра. Но немецкие земли, Германия и Англия, Дания, Швеция, Польша признавали Урбана. Таким образом возник великий раскол, «схизма», разъединившая западную церковь.

Повсюду горячо обсуждался вопрос о правильности избрания Урбана. После его смерти в 1380 г. казалось удобным восстановить единство церкви, но римские кардиналы тотчас же выбрали нового папу — Бонифация IX, а когда в Авиньоне умер Климент VII (в 1394 г.), французские кардиналы, со своей стороны, провозгласили папой Бенедикта XIII. После кончины Бонифация его партия избрала еще одного папу, а затем, когда и тот в 1406 г. умер, еще одного — Григория XII. Все эти папы боролись друг с другом, извлекая духовное оружие из своего неистощимого арсенала. Они не щадили взаимных анафем, что смущало народную совесть или, лучше сказать, притупляло ее. Многие говорили, что вместо двоих можно иметь и дюжину пап или, пожалуй, своего для каждой страны. Но духовное оружие было малодейственно в подобной борьбе; нужно было другое, мирское, а для него требовались деньги. И до этого изобретательность курии в деле вымогания денежных средств вызывала удивление и ропот.

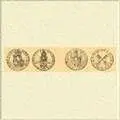

Слева: золотая монета антипапы Климента VII (1378–1394).

Справа: серебряная монета папы Бонифация IX (1389–1404).

Париж. Нумизматический кабинет.

Теперь все эти злоупотребления еще больше выросли, заслуживая названия симонии, которым метко заклеймила их старая церковь. К так называемым «бенефициям», получение которых через папу совершалось тоже не без денег, добавились обещания будущего получения доходных мест — «gratiae expectativae». К «аннатам», т. е. годовому пользованию приходом, прибавились «сполии» или выморочное движимое и недвижимое имущество умерших прелатов. Все это вместе образовывало богатый приток в папскую казну. Коллекторы и подколлекторы собирали эту дань под разными названиями: «резервации», «превенции», «деволюции», «коменды», [43] Резервация — право назначения на место, оставляемое папой за собой. Превенция — право просить папу непосредственно, минуя епископов. Деволюция — перенесение духовной должности на избираемое им лицо. Коменда — доход, назначаемый папой духовному лицу, определенному королем.

смертного случая при папском дворе, разрешительных грамот. Верным признаком разложения церкви было растущее число сект и братств, таких как апостольские братства, бегарды и бегины, [44] Бегарды — секта, проповедовавшая идеальное совершенство, хотя и допускавшая многие безобразия. Бегины — секта, считавшая себя третьим орденом святого Франциска.

братья совместного жития и пр. Если все эти сектанты и не разрывали до конца своей связи с общей церковью, то их обилие доказывало, что она в своем настоящем виде не удовлетворяла религиозных потребностей разнообразных общественных слоев. Эта неудовлетворенность чувствовалась не только глубокими, но и легкомысленными натурами, возмущая наиболее серьезные умы, потому что естественным последствием укоренившейся симонии, разраставшейся до чудовищных размеров вследствие самой схизмы, было усиливавшееся обмирщение и искажение духовного сословия. Лицам, случайно попадавшим ко дворам языческих государей, приходилось выслушивать там, что христианам теперь легче живется, чем прежде: у них двое богов, которые могут отпускать им грехи, и если один не захочет, то можно обратиться к другому.

Интервал:

Закладка: