Оскар Йегер - Книга I От Одоакра до Карла Великого

- Название:Книга I От Одоакра до Карла Великого

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Оскар Йегер - Книга I От Одоакра до Карла Великого краткое содержание

Книга О. Йегера посвящена той эпохе в истории человечества, которая известна под названием «средние века». Этот яркий и насыщенный разными событиями период описан автором увлекательно, образно и просто. Особенно интересны характеристики исторических личностей, которые предстают в ярких, живых и запоминающихся зарисовках. Обилие фактического материала, как и прекрасно подобранный иллюстративный ряд, выгодно отличает это сочинение от многих учебных и популярных изданий.

Книга I От Одоакра до Карла Великого - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

За Новгородом наступила очередь остальных немногих, еще независимых княжеств. Все они, последовательно и постепенно, покоряясь закону исторической необходимости, приносящей слабого в жертву сильному, сливались с Москвой. Слияния эти происходили вследствие различных условий и соглашений: одни из князей добровольно (как, например, князь Рязанский) предоставляли свое княжество Ивану, поручая ему опеку над своими детьми. Другие просто продавали свои княжества и поступали на службу к московскому князю. Третьи обеспечивали себе спокойное пожизненное владение княжеством, завещая его Ивану III после своей смерти. Ввиду этого Иван заключил со своими братьями такое соглашение, что в случае их бездетности единственным наследником их уделов мог быть только он, великий князь. [50] Он вообще присвоил великому князю право наследования выморочных уделов.

Дольше всех остальных князей сохранил свою независимость тверской князь Михаил из-за близких родственных отношений к Ивану III (он был в первом браке женат на родной сестре князя Тверского). Но при быстром возрастании могущества Москвы независимое существование маленькой и слабой Твери уже было немыслимо. Надо было во что бы то ни стало склониться на ту или другую сторону: примкнуть либо к Литве, либо к Москве, владениями которых Тверское княжество было охвачено отовсюду. Но хитрый Иван уже обеспечил себя на всякий случай договором, по которому его шурин обязался не входить «ни в какие отношения с Литвой без ведома и соглашения великого князя».

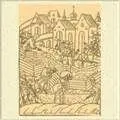

Сооружение тверских укреплений.

Миниатюра из Лицевого летописного свода. Второй Остермановский том.

При первом нарушении этого договора Иван явился с сильным войском под стенами Твери и, вынудив Михаила бежать в Литву, навсегда присоединил Тверское княжество к Москве (1485 г.).

Такому окончательному округлению владений великого князя Московского предшествовали два важных события, оказавших влияние на всю дальнейшую историческую судьбу русской земли. Первым из них была вторая женитьба Ивана Васильевича на греческой царевне, Софье Фоминишне Палеолог, племяннице последнего из византийских императоров. Этому браку в значительной степени способствовал римский папа, который даже присоединил к посольству, сопровождавшему царевну в Москву, своего легата и поручил ему еще раз попытаться склонить московского князя к соединению церквей. Но эти надежды оказались тщетными: митрополит Московский даже не дозволил легату торжественно въехать в Москву, а когда тот задумал вступить c русским духовенством в прения о вере, митрополит выставил против него некоего Никиту Поповича — искусного книжника — который своими доводами вынудил легата отказаться от спора. Брак с византийской царевной значительно повлиял на Ивана III. Царевна оказалась женщиной гордой, умной и притом обладавшей весьма твердым характером. Она сумела даже подчинить себе волю своего супруга. Под ее несомненным влиянием Иван стал отдаляться от вельмож и князей, ввел наподобие византийского двора строгое чиноначалие и сложную обрядность среди московских царедворцев и окружил себя блеском и великолепием. По его повелению древний герб Московского княжества (святой Георгий на коне, поражающий дракона) был соединен с гербом Византийской империи (черным двуглавым орлом), дабы показать всем, что великий князь Московский, вступив в супружество с последней царевной из рода византийских императоров, становился наследником их славы и главной опорой православия.

Под непосредственным влиянием Софьи Фоминишны произошло и другое важное событие — окончательное свержение татарского ига. Хотя татарская Орда со времен страшного погрома нанесенного ей Тамерланом, уже не возвращалась к своему прежнему грозному могуществу; хотя раздоры, начавшиеся в ней в самом начале XV в., довели ее до весьма большого истощения сил и уже при отце Ивана III побудили к распадению, однако осторожный князь Московский, занятый тщательным собиранием русской земли, предпочитал пока поддерживать с татарами прежние отношения, более всего опасаясь помехи с их стороны в выполнении великой задачи. В этих видах могущественный московский князь не переставал платить небольшую ежегодную дань ханам Золотой орды и даже не гнушался соблюдать старинный обычай вассального преклонения перед ханским изображением (или басмой), с которым ежегодно являлись в Москву ханские посланцы, приезжавшие за данью. Но, закончив собирание русской земли, Иван тотчас обратился к решению вопроса об отношениях к татарам, в середине XV в. выселившимся из Орды в Крым и осевшим в Казани. Прежде всего Иван воспользовался случаем для вмешательства в раздоры сыновей казанского хана Махмутека, некоторым из них предложил свою помощь и убежище в Москве. Войска московского князя неоднократно подступали под самые стены Казани, сажали и сменяли в ней ханов и таким образом поставили их в полную зависимость от великого князя Московского. Совсем иной политики держался Иван III по отношению к Крымской орде, ханы которой питали родовую непримиримую ненависть к ханам Золотой орды. Иван III вступил с крымским ханом Менгли-Гиреем в тесную дружбу и союз и предложил ему заодно действовать против Золотой орды. И только обеспечив себя этим союзом, только подчинив Казань своему влиянию, Иван III решился открыть действия против Орды. В 1480 г. послы хана Ахмата были приняты в Москве весьма недружелюбно: великий князь Московский отказался от обычного поклонения и от платежа дани Орде и отпустил послов без подарков. Когда же Ахмат с многочисленным войском подступил к пределам Руси, то увидел, что все переправы через Оку заняты сильной московской ратью, готовой к бою. Желая перехитрить московского князя, Ахмат думал вторгнуться в Русь со стороны литовских владений и быстрым обходом перекинул свои полчища на берег реки Угры. Но и здесь ему преграждали путь княжеские полки, которые, не вступая с ним в бой, спокойно выжидали натиска татар.

«Стояние» на реке Угре в 1480 г.

Второй Остермановский том.

Ахмат не решился нападать первый, и оба войска долго стояли друг против друга в полном бездействии. С наступлением зимы татары отступили от Угры и ушли в свои зимовья. Вскоре после этого Ахмат был убит в Орде, и его сыновья вступили в долгую и упорную борьбу с Крымом. Эта борьба закончилась тем, что Менгли-Гирей при помощи московского князя нанес окончательное поражение Золотой орде, разорил Сарай, столицу Орды, и последнего ее хана вынудил бежать в Польшу.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: