Оскар Йегер - Книга I От Одоакра до Карла Великого

- Название:Книга I От Одоакра до Карла Великого

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Оскар Йегер - Книга I От Одоакра до Карла Великого краткое содержание

Книга О. Йегера посвящена той эпохе в истории человечества, которая известна под названием «средние века». Этот яркий и насыщенный разными событиями период описан автором увлекательно, образно и просто. Особенно интересны характеристики исторических личностей, которые предстают в ярких, живых и запоминающихся зарисовках. Обилие фактического материала, как и прекрасно подобранный иллюстративный ряд, выгодно отличает это сочинение от многих учебных и популярных изданий.

Книга I От Одоакра до Карла Великого - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

21 октября 1097 г. главная часть войска христиан подошла к хорошо укрепленной и обильно снабженной продовольствием многолюдной Антиохии. Но они не только встретили здесь сильные препятствия, но и подверглись большой опасности. Не было единства в начальстве над армией, набранной из людей различных национальностей, в числе которых было множество не подчинявшихся дисциплине бродяг или случайно взявшихся за оружие. Предположение, что главнокомандующим был Готфрид Бульонский, неосновательно; наиболее выдающимся из вождей (но не старшим военачальником или, тем более, единовластным распорядителем военных действий) был Боэмунд.

Монета Боэмунда Антиохийского (1098–1111).

Однако осада, хотя и лишенная правильного плана, все же продолжалась, к устью Оронта прибывали новые толпы пилигримов, большей частью на генуэзских и пизанских судах: сметливые судовладельцы и торговцы уже спешили воспользоваться крестоносным движением для своих выгод. Магометанские властители в Багдаде и Каире не думали о том, чтобы выручить город, столь важный для ислама, соединенными силами; один Кербога, эмир (атабек) Мосула на Евфрате, двинулся к городу с большим войском. Крестоносцам грозила большая опасность, но Боэмунд завязал отношения с одним армянским ренегатом, жителем Антиохии, и спас своих христианских братьев. Как истый сын Гискара, он заставил их купить это спасение ценой уступки Антиохии ему во владение. Приступив к штурму в месте, условленном им с армянином, и неожиданно для осажденных, 2 июня 1098 г. он завладел городом. Сельджуки удержали за собой цитадель, находившуюся в южной, возвышенной части города, и когда через несколько дней подошел Кербога со своим многочисленным войском, христиане оказались окружены и в весьма опасном положении. Ради своего спасения многие забывали обеты и спускались за стену на веревках, чтобы очутиться на свободе; но религиозное настроение восторжествовало еще раз. Один человек простого звания по имени Пьер-Бартелеми заявил своему господину, что ему явился во сне святой Андрей и указал на местонахождение драгоценнейшей реликвии — того самого копья, которым проткнули тело Спасителя. Стали рыть землю в указанном месте и нашли копье. Общее воодушевление и сознание опасности восстановили согласие между христианами, между тем как в мусульманском лагере продолжал господствовать раздор. Подкрепив дух войск всеми средствами, христиане 28 июня произвели большую вылазку, окончившуюся удачей и освобождением осажденного отряда. Но согласие было восстановлено лишь на время; скоро оно нарушилось, особенно при появлении заразной болезни, жертвою которой пал и папский легат Адемар. Начались распри, даже на религиозной почве: норманны препирались с провансальцами, оспаривая подлинность найденного священного копья. Толпа между тем становилась все нетерпеливее, указывая на конечную цель похода — Святой город. Требования ее становились столь грозными, что вожди решились тронуться с места. То же повторилось под Триполи, где хотел остановиться граф Раймунд Тулузский, чтобы завоевать тут по дороге владение, подобно тому, как его враг Боэмунд взял себе Антиохию. Наконец 7 июня 1099 г. войско достигло высот, с которых открылся вид на Святой город. Здесь вновь произошел общий взрыв восторга: все пали на колени, славя Господа за то, что сподобил их дожить до такой минуты.

Город защищали войска каирского султана из дома Фатимидов под началом султанского визиря. Число способных носить оружие было в христианском лагере уже невелико — около 20 тысяч человек. Первый штурм не удался. Но поблизости оказался лес, предоставивший строительный материал для двух подвижных башен; осадное искусство того времени еще не шло далее средств, оставленных древностью. Генуэзские суда прибыли в Яффскую гавань с нужными приспособлениями и орудиями как раз вовремя. После вооруженного обхода вокруг города для воодушевления воинов 14 июля приступили к новому штурму. 15 числа утром в 9 часов — по другим источникам, после полудня — осаждающим удалось спустить подъемный мост с восточной башни на стену, а в другом месте пробить брешь, благодаря чему ворвались в город с одной стороны Готфрид и его брат, с другой — норманны: Танкред и герцог Роберт, с третьей- провансальцы, воспламененные появлением «небесного борца с Масличной горы». Цель была достигнута, хотя и ценой громадных потерь, и было еще вопросом, стоило ли добывать этот город ценой таких жертв. Победители удовлетворили прежде всего свою жажду мщения, беспощадно истребив во взятом городе все сарацинское население. Описания этого побоища достигают апокалипсического пафоса: «крови было пролито столько, что она доходила до конских удил». Обыкновенно такие отчеты кровавее самой действительности, но, однако, нет сомнения, что здесь в эти минуты совершались ужасы, превосходившие виденное когда-либо на земле, и тем более грустные и позорные, что опьянение фанатизмом ставило их в заслугу людям. Затем воины отмылись от грязи и крови, следов битвы и грабежа и потянулись всей толпой на покаянное поклонение Гробу Господню.

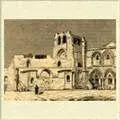

Храм Гроба Господня (южный портал). Эта церковь была построена крестоносцами на месте, почитаемом христианами как место погребения Христа. До 1808 г., когда это здание разрушил пожар, оно не претерпевало значительных изменений. После пожара его грубо восстановили греки. В этом состоянии оно и изображено.

Но положение дел требовало немедленного принятия мер для сохранения за собой великого завоевания. Было необходимо учредить здесь правление. Весьма характерно, что духовные лица, бывшие при войске, вполне проникнутые крайним понятием о превосходстве божеского над человеческим и духовного над мирским, — что в то время и в их сословии считалось тождественным, — требовали учреждения церковного государства, избрания патриарха. Столь же характерно и то, что светские властители, многие из которых понимали, что важные политические вопросы не решаются одними словами, противились этому предложению и хотели избрать мирского правителя. Но его титул смущал некоторых, и возможно, не одному недалекому графу Раймунду Тулузскому, которому первому была предложена власть, казалось грехом принятие королевского титула и венчание королевской короной в том городе, где терновый венец был возложен на Спасителя. Голоса соединились в пользу заслуженного вождя, вполне благочестивого в духе того времени, достаточно опытного и ловкого в мирских делах и сверх того обладавшего весьма ценным достоинством — не выделяться ни в каком отношении. Таким был Готфрид Бульонский. Он принял титул «Охранителя Гроба Господня», причем ему весьма скоро пришлось оправдать это название на деле. Фатимидский губернатор Иерусалима ал-Афдал успел спастись и со значительным числом защитников города собрал подкрепления, в изобилии стекавшиеся к нему при возраставшем возбуждении мусульманского мира, и уже стоял с сильной армией у Аскалона. Сражение произошло под стенами этого города; христиане под предводительством Готфрида одержали полную победу над превосходящими силами неприятеля. Опасность на ближайшее время была устранена.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: