Анатолий Фоменко - Книга 1. Античность — это Средневековье[Миражи в истории. Троянская война была в XIII веке н.э. Евангельские события XII века н.э. и их отражения в истории XI века]

- Название:Книга 1. Античность — это Средневековье[Миражи в истории. Троянская война была в XIII веке н.э. Евангельские события XII века н.э. и их отражения в истории XI века]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ, Астрель

- Год:2011

- ISBN:978-5-17-075914-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Анатолий Фоменко - Книга 1. Античность — это Средневековье[Миражи в истории. Троянская война была в XIII веке н.э. Евангельские события XII века н.э. и их отражения в истории XI века] краткое содержание

Оказывается, известная эпоха XI века н. э. в истории западной христианской церкви, а именно, эпоха «папы Григория Гильдебранда» и проведенной им грандиозной церковной реформы, является фантомным отражением эпохи Андроника-Христа XII века н. э., описанной в Евангелиях.

Знаменитая Троянская война была в XIII веке н. э., а вовсе не в XIII веке до н. э. Читатель узнает, что такое «Троянский конь». Гомеровская Троя и евангельский Иерусалим — это Царь-Град на Босфоре, сегодня — Стамбул.

Книга предназначена для самых широких кругов читателей, интересующихся применением естественно-научных методов в истории.

Книга 1. Античность — это Средневековье[Миражи в истории. Троянская война была в XIII веке н.э. Евангельские события XII века н.э. и их отражения в истории XI века] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

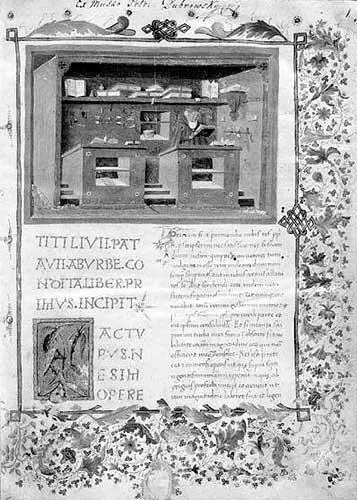

Рис. 1.10. Первый лист труда Тита Ливия «Historiarum ab Urbe condita», изданного якобы в XV веке. Изображен, вероятно, автор, то есть сам Тит Ливий. Вся обстановка — явно средневековая. Взято из [1485], илл. 349.

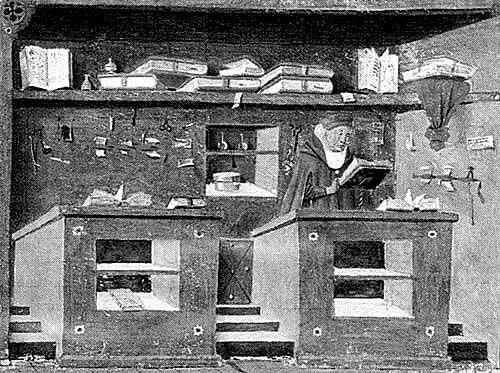

Рис. 1.11. Фрагмент. Средневековый писатель, скорее всего, сам Тит Ливий. Взято из [1485], илл. 349.

В связи с этим стоит отметить, что на страницах книг «античного» Тита Ливия и других «античных авторов» то и дело встречается средневековая символика, например, христианские кресты и гербы, рис. 1.12. Современные комментаторы, конечно, давно заметили этот факт. Например, по поводу данного издания книги Тита Ливия они пишут так. «Начало 21-й книги… Изображен герб с крестом и ангелами» [1485], с. 265. Но сегодня комментаторы предпочитают уверять нас, будто все эти очевидные приметы позднего средневековья художники вносили в «античные» книги лишь для того, чтобы угодить средневековым владельцам книг. Скорее всего, объяснение в ином. Христианские средневековые художники иллюстрировали христианской средневековой символикой книгу поздне-средневекового христианского автора, рассказывавшего о современных ему событиях.

Рис. 1.12. Христианский крест на странице книги «античного» Тита Ливия. Взято из [1485], илл. 350

3. Средневековый западноевропейский христианский культ и «античные» языческие вакхические празднества

Согласно нашей реконструкции, «античный» языческий, дионисийский вакхический культ, был распространен в Западной Европе не в «глубокой древности», а в средние века. А именно, в XIII–XVI веках. Это была, вероятно, одна из форм средневекового западно-европейского христианства. Найдем ли мы подтверждения этой идеи в дошедших до нас первоисточниках? Да, найдем, и в довольно ярком виде.

H.A. Морозов, анализируя историю церкви, обратил внимание на известный, хотя обычно не рекламируемый, факт ОТКРЫТО ВАКХИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ ХРИСТИАНСКИХ БОГОСЛУЖЕНИЙ в средневековой Италии и Франции, где литургии часто превращались в оргии, женские монастыри подчас фактически служили домами терпимости и т. п.

Что рассказывает нам сегодня скалигеровская история о монашестве средних веков в Западной Европе? Открываем, например, книгу Александра Парадисиса «Жизнь и деятельность Балтазара Коссы. (Папа Иоанн XXIII)» [645].

«От отшельнической и благочестивой жизни монастырей первых веков христианства не осталось и следа, разложение церкви и нравов в них достигло невероятных размеров… Не способствовала строгости нравов и одежда монахинь, подчеркивавшая их природную красоту и стройность… Почти все монастыри Италии, — пишет Родоканаки, — принимали мужчин-посетителей… О жизни монастырей в Венеции мы узнаем не только от Казановы. Сан Дидье пишет: „Ничто в Венеции не вызывало такого интереса, как монастыри“. Были там частыми посетителями и вельможи. И так как все монахини красивы и стройны, ни одна не оставалась без любовника. А забота надзирательниц о нравах выражалась в том, что они помогали монахиням находить более искусные способы встреч с любовниками и покрывать их. Во время карнавала в Венеции (а его там растягивали почти на полгода) женские монастыри превращались в танцевальные залы, заполнялись мужчинами в масках… Платье было узким, в талию, с большим декольте, дававшим возможность увидеть белое и пышное тело монахини (см. Rodocanachi (Е.), La femme Italienne, avant, pendant et apres la Renaissance, Paris, 1922).

Пельниц (Polnitz Charles Louis) пишет, что венецианские монахини завивались, что они носили короткие платья, не закрывавшие стройных ног, а грудь они прикрывали лишь тогда, когда пели в церковном хоре. Одежда монахинь Рима также не отличалась скромностью. А флорентийские монастыри, по свидетельству одного настоятеля мужского монастыря, посетившего Флоренцию, напоминали мифологических нимф, а не „христовых невест“ (см. Pizzichi, Viaggio per l'alta Italia, Firenze, 1820). Во многих монастырях были устроены театры, и разрешалось давать представления, но играть в них могли только монахини… Не отличались выдержанностью и монахини Генуи. В одном из папских указов с прискорбием отмечалось: „Сестры из монастырей святого Филиппа и святого Иакова бродят по улицам Генуи, совершают непристойные поступки, которые диктует им их необузданная фантазия“» [645], с. 160–162.

В конце концов, церковь начинает преследовать эту вакхическую дионисийскую форму христианского культа на Западе. «Распущенность монахинь в болонском монастыре Иоанна Крестителя была настолько велика, что власти были вынуждены разогнать всех монахинь, а монастырь закрыть. Монахини из монастыря святого Леонарда были отданы под надзор в монастырь святого Лаврентия, строгими и жестокими правилами снискавшего себе славу „палача“ монахинь… Число монахинь, преследуемых правосудием за распутство, росло с каждым днем. Каждый болонский монастырь имел кличку: „монастырь куколок“, „монастырь сплетниц“, „монастырь кающихся Магдалин“, „монастырь бесстыдниц“, „монастырь Мессалин“ (см. Frati (Lodov.), La vita privata di Bologna nel Medio Evo, Firenze, 1898)…

Известный гуманист Понтано (Pontano Giovanni) рассказывал, что в Валенсии испанцы свободно проникали в женские монастыри и что трудно провести грань между этими святыми обителями и домами, пользующимися дурной репутацией. Сеттенбри, изучавший последнее издание произведений Мазуччо (Masuccio Cuardato Tom), пишет, что книга его „Браки между монахами и монахинями“ изъята и в 1565 году занесена в список запрещенных католической церковью книг, а автор ее предан анафеме» [645], с. 162–164.

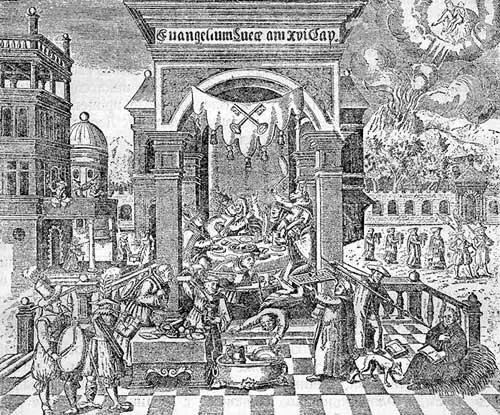

Остановимся на минуту и задумаемся. Возникает естественный вопрос. Каков был христианский культ в Западной Европе до введения жестких санкций XVI–XVII веков? Похож ли он на сегодняшний? Сегодня нам говорят, что в средние века западноевропейское духовенство часто проводило время в вакханалиях. Все мы слышали о разврате, в котором якобы погрязли многие средневековые монахи, исказившие первоначально чистые идеалы. См., например, рис. 1.13, рис. 1.14.

Рис. 1.13. «Веселый дом рясников» — голландская «карикатура» XVII века, изображающая пьяный разгул монахов. «Карикатура» снабжена подписью: «Таков путь к звездам». Взято из [492], т. 1, см. 223.

Рис. 1.14. «Карикатура» на разнузданную жизнь папы Льва X. Гравюра на меди XVI века. Взято из [492], с. 181.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Анатолий Фоменко - Книга 1. Античность — это Средневековье[Миражи в истории. Троянская война была в XIII веке н.э. Евангельские события XII века н.э. и их отражения в истории XI века]](/books/1124977/anatolij-fomenko-kniga-1-antichnost-eto-srednev.webp)