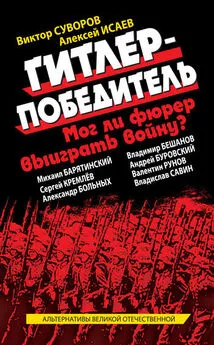

Коллектив авторов - Гитлер-победитель. Мог ли фюрер выиграть войну? (сборник)

- Название:Гитлер-победитель. Мог ли фюрер выиграть войну? (сборник)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Яуза, Эксмо

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-4445

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Гитлер-победитель. Мог ли фюрер выиграть войну? (сборник) краткое содержание

Этот проект впервые поднимает игру в «ЕСЛИ» на профессиональный уровень. В этой книге ведущие военные историки всерьез обсуждают альтернативы Второй Мировой, том числе и самую пугающую из них: мог ли Гитлер победить? Имелись ли у нацистов шансы выиграть войну? Способен ли был Вермахт окончательно разгромить Красную Армию, взять Москву, дойти до Урала и заставить Сталина капитулировать? И к чему бы это привело?

Гитлер-победитель. Мог ли фюрер выиграть войну? (сборник) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

К этому времени в излучине Дона, совершив от Сталинграда 100-км марш в пешем строю, успела развернуться только 62-я армия под командованием генерал-майора В.Я Колпакчи. Рубеж обороны для нее был выбран неудачно: на открытой танкодоступной местности без учета естественных преград, которые можно было бы усилить инженерными заграждениями и сделать их труднодоступными для наступающей стороны, «позиции были размещены в голой степи, открыты для наблюдения и просмотра их как с земли, так и с воздуха». Впрочем, ни мин, ни иных средств заграждения в наличии не имелось, потому бойцы просто копали в чистом поле ямки, называемые одиночными стрелковые ячейками. В состав армии, имевшей общую численность 81 тысяча человек, входили 6 стрелковых дивизий, 4 курсантских полка военно-пехотных училищ, 6 отдельных танковых батальонов (250 танков), восемь артиллерийских полков РГК. Пять дивизий первого эшелона растянулись в нитку с севера на юг от Клетской до Нижнесолоновского на фронте почти в 130 км, далее – до Верхнекурмоярской зияла 50-км дыра. Одна стрелковая дивизия находилась во втором эшелоне у железной дороги на Сталинград. По одному стрелковому полку со средствами усиления было выделено от каждой стрелковой дивизии в передовые отряды, выдвинутые на удаление 60–80 км от главных сил с целью найти и «прощупать» противника.

64-й армия, которая перебрасывалась из района Тулы (отчего-то без сформировавшего ее командарма), едва приступила к выгрузке на нескольких станциях вдали от линии фронта. Как вспоминает заместитель командующего В.И. Чуйков, 17 июля он получил от штаба фронта директиву в течение двух суток развернуть армию на фронте от Суровикино до Верхнекурмоярской, сменив здесь левофланговые дивизии генерала Колпакчи, и встать в жесткую оборону:

«Задача, поставленная директивой, была явно невыполнимой, так как дивизии и армейские части еще только выгружались из эшелонов и направлялись на запад, к Дону, не боевыми колоннами, а в том составе, как они следовали по железной дороге. Головы некоторых дивизий уже подходили к Дону, а их хвосты были на берегу Волги, а то и в вагонах. Тыловые же части армии и армейские запасы вообще находились в районе Тулы и ждали погрузки в железнодорожные вагоны.

Войска армии нужно было не только собрать после выгрузки из эшелонов, но и переправить через Дон, преодолев пешим маршем 120–150 километров…

Я зашел к начальнику оперативного отдела штаба фронта полковнику Рухле и, доказав невозможность выполнить директиву в установленный срок, попросил его доложить Военному совету фронта о том, что 64-я армия может занять оборонительный рубеж не раньше 23 июля.

Срок занятия оборонительного рубежа был исправлен с 19 на 21 июля.

Но и к 21 июля войска 64-й армии занять линию обороны, указанную штабом фронта, не могли».

При такой плотности построения у советской стороны не было никаких шансов выдержать сильный удар противника, тем более удар подвижных соединений. Абсолютное большинство личного состава резервных армий не имело боевого опыта. Тем не менее «настроение в штабе 62-й армии было приподнятое». Дело в том, что командование Сталинградского фронта, довольно оптимистично оценивая ближайшие перспективы, полагало свое направление вспомогательным и в донесении в Генштаб прогнозировало, что главный удар «противник будет наносить в нижнем течении р. Дон с целью прорыва на Северный Кавказ».

С утра 18 июля корпус фон Швеппенбурга из района Перелазовский нанес удар по правому флангу 62-й армии. Сутки спустя танки разгромили штабы 192-й и 184-й стрелковых дивизий в районе Верхне-Бузиновки и вышли к Дону у Каменской. Немецкая авиация, обеспечивая действия наземных войск, абсолютно господствовала в воздухе. На левом фланге соединения 4-й танковой армии развеяли по ветру 196-ю стрелковую дивизию, вышли к устью реки Чир и захватили плацдарм на северном берегу. 20 июля «клещи» сомкнулись, западнее Калача образовался «котел» для четырех советских дивизий и 40-й танковой бригады. Их остатки, бросая артиллерию и технику, мелкими группами просачивались из окружения на восток.

Путь на Сталинград фактически был открыт. Однако дальнейшее продвижение затруднялось нехваткой горючего и значительным отставанием пехоты. Следующие четыре дня немцы потратили на зачистку территории в малой излучине Дона, накопление запасов и перегруппировку сил.

В полосе группы армий «А» армия Руоффа 17 июля захватила Ворошиловград и развивала наступление на Ростов. Пехотные корпуса Клейста отразили деблокирующий удар 24-й армии на рубеже Северского Донца, а 3-й танковый корпус (22-я, 16-я танковые, 60-я моторизованная дивизии) генерала Маккензена 20 июля переправился через Дон южнее Цимлянской. 24 июля пал Ростов, 26-го, форсировав реку, 125-я и 73-я пехотные дивизии после ожесточенных боев захватили Батайск, рядом, у Аксайской, еще один плацдарм создали 13-я танковая и 198-я пехотная дивизии.

На южном крыле советско-германского фронта назревала новая катастрофа. До Сталинграда немцам оставалось пройти по прямой примерно 70 км. На этом пути не было ни серьезных естественных преград, ни организованной обороны. На 200-км участке от Сиротинской до Верхнекурмоярской по левому берегу Дона у советского командования имелось шесть изрядно потрепанных, потерявших половину состава стрелковых дивизий 62-й армии, во главе которых был поставлен генерал-лейтенант А.И. Лопатин, а также четыре дивизии, две морские стрелковые и 137-я танковая бригады 64-й армии генерал-лейтенанта В.И. Чуйкова. В качестве средства оперативного реагирования их оборону «подпирал» восстановленный в новом составе 13-й танковый корпус (157 танков) полковника Т.И. Танасчишина – благо СТЗ продолжал бесперебойно поставлять на передовую новенькие «тридцатьчетверки». Северную дугу донской излучины от устья реки Медведица прикрывала завеса из шести дивизий 64-й армии генерал-лейтенанта В.И. Кузнецова, растянувшихся на 300 км (с шириной полос для каждой дивизии от 40 до 100 км), южную – четыре стрелковые и две кавалерийские дивизии 51-й армии генерал-майора Н.Я. Кириченко.

В резерве фронта имелись две стрелковые дивизии (18-я и 131-я), две танковые бригады (133-я, 131-я) и 3-й гвардейский кавалерийский корпус. 22 июля было принято решение о формировании на базе управлений 38-й и 28-й общевойсковых армий двух танковых армий смешанного состава – 1-й под командованием генерал-майора К.С. Москаленко и 4-й под командованием генерал-майора В.Д. Крюченкина, – в состав которых должны были войти 13, 28, 22, 23-й танковые корпуса, отдельные танковые бригады и стрелковые соединения. В городе находилось на переформировании еще 6 танковых бригад. Под Сталинград спешно перебрасывались резервы Ставки. В Саратове, Вологде, Горьком грузились войска 8, 2, 9-й резервных армий. С Дальнего Востока мчались эшелоны с 204, 126, 205, 321, 399, 422-й кадровыми стрелковыми дивизиями, правда, их прибытие ожидалось не ранее 27–28 июля. В связи со стремительно ухудшающейся ситуацией городской Комитет обороны принял постановление о подготовке к проведению спецмероприятий – минированию и уничтожению промышленных предприятий, узлов связи, энергетического хозяйства, водопровода и других объектов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Коллектив авторов Религия - Старинные рождественские рассказы русских писателей [сборник]](/books/1059548/kollektiv-avtorov-religiya-starinnye-rozhdestvenskie.webp)