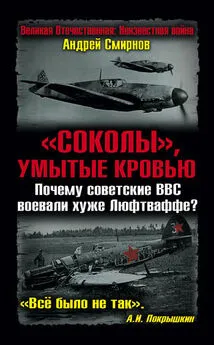

Андрей Смирнов - Почему «сталинские соколы» воевали хуже Люфтваффе? «Всё было не так!»

- Название:Почему «сталинские соколы» воевали хуже Люфтваффе? «Всё было не так!»

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Яуза-пресс

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9955-060

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Смирнов - Почему «сталинские соколы» воевали хуже Люфтваффе? «Всё было не так!» краткое содержание

Эта книга, основанная не на агитках, а на достоверных источниках – боевой документации, подлинных материалах учета потерь, неподцензурных воспоминаниях фронтовиков, – не оставляет от сталинских мифов камня на камне. Проанализировав боевую работу советской и немецкой авиации (истребителей, пикировщиков, штурмовиков, бомбардировщиков), сравнив оперативное искусство и тактику, уровень квалификации командования и личного состава, а также ТТХ боевых самолетов СССР и Третьего Рейха, автор приходит к неутешительным, шокирующим выводам и отвечает на самые горькие вопросы: почему наша авиация действовала гораздо менее эффективно, чем немецкая? по чьей вине «сталинские соколы» зачастую выглядели чуть ли не «мальчиками для битья»? почему, имея подавляющее численное превосходство над Люфтваффе, советские ВВС добились куда меньших успехов и понесли несравненно большие потери?

Книга также выходила под названием «“Соколы”, умытые кровью. Почему советские ВВС воевали хуже Люфтваффе?».

Почему «сталинские соколы» воевали хуже Люфтваффе? «Всё было не так!» - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Опытный пилот мог компенсировать и недостатки вооружения своего самолета – подведя машину на минимальное расстояние к противнику и сведя тем самым к минимуму и недостаточную огневую мощь, и ошибку прицеливания, и рассеивание пуль и снарядов. К примеру, если пилот «аэрокобры» – чья пушка М4 обладала низкой скорострельностью и плохой настильностью – вел огонь с малой дистанции (50–70 м), то снаряды не успевали отклониться от прямой траектории полета, а в цель, наоборот, успевал попасть не только первый снаряд, но и вся очередь. Но для того чтобы подойти к самолету противника почти вплотную, надо было обладать выдержкой и навыками в маневрировании, которые дает только опыт! Г.В. Кривошеев из 31-го гвардейского истребительного авиаполка считает вполне достаточной огневую мощь даже наиболее слабо вооруженных «яков» (Як-1 и Як-9), но, добавляет он, «если ты умеешь прицеливаться и не открываешь огонь с 800 метров, как многие новички делали […]». С Кривошеевым солидарен и К.Г. Звонарев из 814-го (затем – 106-й гвардейский) истребительного: «Огневая мощь у всех «яков» достаточная». Но и этот летчик умел сблизиться с врагом на минимальную дистанцию: «Когда в упор подойдешь, тогда уже и стреляешь»… Характерны ответы воевавшего в 867-м (затем – 107-й гвардейский) истребительном авиаполку И.И.Кожемяко на сомнения интервьюера по поводу достаточности вооружения Як-1 и Як-9: «А ты думаешь, самолету много надо? Один снаряд в маслобак, и готово! Через 3–4 минуты двигатель откажет. Вот и сбит». Или «один снаряд в кабину «мессера» – и считай, что сбил [ибо убил летчика. – А.С .]». « Надо только зайти правильно и правильно попасть. […] Стрелять надо уметь! [выделено мной. – А.С .]». Столь же однозначно и мнение ветерана 2-го гвардейского истребительного авиаполка ВВС ВМФ Н.Г. Голодникова: «Вооружение слабое? Если умеешь стрелять, то и двух точек вполне достаточно (уж я-то знаю, сам на Р-40 двумя крупнокалиберными пулеметами обходился), а не умеешь стрелять, так и пятью, как у «мессера», промахнешься»558…

Но, как было показано в четвертом разделе этой главы, советские ВВС тем и отличались от люфтваффе, что подготовка основной массы пилотов в них всю войну была весьма слабой! «Русские были в своем большинстве довольно средними летчиками», – прямо отмечал, например, Г. Ралль, провоевавший на Восточном фронте, в III группе 52-й истребительной эскадры, с июня 1941-го до весны 1944-го559. И компенсировать своим летным, тактическим и стрелковым мастерством недостатки своего, как правило, уступавшего немецкому самолета могли лишь немногие советские летчики-истребители. Поэтому несовершенство материальной части следует признать еще одним фактором, обусловившим меньшую по сравнению с германской эффективность боевой работы советской истребительной авиации.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итак, непосредственными причинами меньшей по сравнению с немецкой эффективности боевой работы советской истребительной авиации были:

а) менее эффективные по сравнению с немецкими принципы использования истребительной авиации, которые:

– обеспечивали меньшую вероятность встречи с воздушным противником (а значит, и меньшую вероятность одержать воздушную победу или хотя бы помешать врагу выполнить боевое задание);

– лишали советские истребители инициативы в воздушном бою;

– требовали иметь непомерное количество истребителей;

б) приверженность большинства советских летчиков-истребителей к менее эффективной, чем немецкая, тактике воздушного боя, которая:

– осложняла захват советскими истребителями инициативы в бою;

– чаще подставляла их под удары противника, чем немецкие;

в) низкий по сравнению с немецким профессионализм советского авиационного командования;

г) низкий по сравнению с немецким уровень подготовки основной массы советских летчиков – как истребителей, так и бомбардировщиков и штурмовиков (т. е. потенциальных жертв истребительной авиации);

д) сохранявшееся до 1945 г. (а не до 1942-го или 1943-го, как принято было считать в советской литературе) превосходство основной массы (а до лета 1944 г. – всех) немецких истребителей над основной массой, а до лета 1944 г. – надо всеми советскими истребителями по комплексу боевых характеристик:

– скорости,

– скороподъемности,

– вертикальной маневренности,

– огневой мощи,

– оснащенности средствами связи;

– живучести.

Нельзя не отметить в этой связи абсолютную ошибочность бытующих у нас и по сей день представлений о летных данных немецкого истребителя «Фокке-Вульф» FW190. Вопреки штампам отечественной литературы, этот осмеиваемый у нас как «неуклюжий» и «маломаневренный» самолет превосходил почти все типы советских истребителей не только по скорости, но и по вертикальной маневренности – и не уступал в маневренности горизонтальной! Уменьшение же в 1944 г. числа FW190 на советско-германском фронте объясняется не их якобы непригодностью для боев с «легкими» и «маневренными» советскими истребителями, а тем, что эти исключительно живучие и исключительно сильно вооруженные машины были нужны прежде всего в ПВО Германии – боровшейся с армадами чрезвычайно живучих и сильно вооруженных тяжелых бомбардировщиков. Для того чтобы насытить истребителями FW190 еще и авиачасти Восточного фронта, мощностей германской авиапромышленности уже не хватало… Ошибочность тезиса о непригодности «фоккеров» для боев с советскими истребителями лучше всего показывает тот факт, что перевооружение в феврале – марте 1944 г. сражавшихся на советско-германском фронте I и III групп 51-й истребительной эскадры с FW190 на Bf109 большинство пилотов восприняли «негативно»: «Лучшие истребители («Фокке-Вульфы») отправляют на Запад, идет всемерное ослабление Восточного фронта»560. А распространенное среди советских летчиков-истребителей мнение о том, что «фоккер» был менее опасным противником, чем «мессер», объясняется тем, что большинство применявшихся на советско-германском фронте FW190 были не истребителями, а штурмовиками. Основная масса их пилотов летала раньше на бомбардировщиках и, естественно, уступала в искусстве ведения воздушного боя летчикам Bf109561.

Важно отметить, что перечисленные выше факторы, переплетаясь, усиливали негативное воздействие друг друга. Так, слабая подготовка большинства советских летчиков-истребителей и отсутствие у их машин превосходства над врагом в скорости, скороподъемности и вертикальной маневренности затрудняли освоение передовой тактики воздушного боя – внезапных атак в вертикальной плоскости. Преимущество немцев в тактике усугублялось также отсутствием вплоть до 1943–1944 гг. на большинстве советских истребителей полноценной (а то и вообще какой бы то ни было) радиосвязи – не позволявшим наладить взаимодействие отдельных самолетов и групп. Отсутствие радиосвязи не позволяло и рационально, по-немецки, использовать истребительную авиацию. Вместо того чтобы, используя наведение с земли по радио, направлять истребители только в те районы, где появлялся воздушный противник, приходилось «на всякий случай» высылать массу «ястребков» чуть ли не во все уголки воздушного пространства над прифронтовой полосой, т. е. распылять силы и задействовать непомерное количество истребителей – зря расходуя материально-технические ресурсы и увеличивая количество потенциальных воздушных целей для немецких истребителей. А когда наведение истребителей по радио было, наконец, более или менее налажено, описанное выше нерациональное применение истребителей продолжалось из-за низкого профессионального уровня советского авиационного командования!

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: