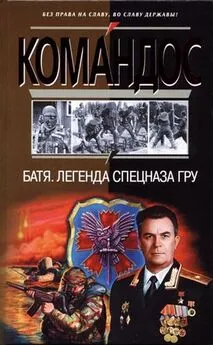

Сергей Баленко - Спецназ ГРУ в Афганистане

- Название:Спецназ ГРУ в Афганистане

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Яуза, Эксмо

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-39678-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Баленко - Спецназ ГРУ в Афганистане краткое содержание

Спецназ ГРУ уничтожил в Афганистане свыше 17 тысяч душманов, 990 караванов, 332 склада и захватил 825 пленных. Собственные безвозвратные потери составили 787 человек. По словам генерала Громова, «сделать то, что выполняли спецназовцы в Афганистане, под силу только беспредельно мужественным и решительным солдатам. Люди, служившие в батальонах спецназа, были профессионалами самой высокой пробы». А по оценке американцев, «единственные советские войска, которые воевали успешно, — это силы специального назначения!»

Спецназ ГРУ в Афганистане - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Афганская война стала, пожалуй, первой в истории России баталией, откуда тела погибших доставлялись для захоронения ближайшим родственникам. Были, правда, отдельные случаи, когда привозили тела из Кореи, Вьетнама, Мозамбика, Конго, где наших солдат и офицеров официально «не было». Как правило, цинковый гроб приходил с легендой о несчастном случае, и не каждый город, не говоря о селе, знал про это. По инерции «черные тюльпаны» из Афганистана вначале тоже сопровождались секретностью. И первые жертвы этой войны уходили от нас как будто украдкой. Где-то в дальнем уголке кладбища. Без больших процессий, речей и прессы. И только когда на кладбищах стали уже появляться целые «афганские» аллеи могил, когда слухи об официально «отсутствующих» наших потерях стали секретом Полишинеля, постепенно стала меняться страусиная политика замалчивания жертв.

Государственные похороны… Как правило, они ассоциируются у нас с проводом известных деятелей, чинов, звезд. Рядовые все больше проходили по разряду братских могил — так приучила нас наша история. И вот теперь афганская эпопея заставила выработать целую систему мер организации государственных похорон каждого погибшего на войне.

С одной стороны, мы как бы поднялись на ступеньку выше по пути цивилизации и гуманизма. Но, с другой стороны, общеизвестна неповоротливость нашей бюрократии. А в таком деликатном деле необходим тонкий душевный механизм взаимоотношений власти, военкоматов, места работы или учебы погибшего, его семьи. Как эту деликатность соединить с нехваткой средств на все атрибуты и процедуры? Где найти таких «гибких» чиновников, которые были бы способны совместить чувство с параграфом инструкции. Вот и получилось: где-то неутешное горе матери смягчалось от деликатного обхождения, а где-то подливалось масло в огонь чиновничьим выговором: «Вы же говорили, что прибудет на панихиду человек 30, а их тут — за сто!» Это, конечно, крайний пример нравственной глухоты, когда даже во время траура наносится ненароком обида. А сколько обид начинается после траура! Сколько их нам приходилось читать в материнских письмах! Про забытые обещания поставить памятник на могиле. Про бесконечную переписку по поводу затерявшейся награды. Про разные версии обстоятельств гибели. Даже про захоронение под чужим именем (не могло обмануться материнское предчувствие: не ее сын был в цинковом гробу, который нельзя было вскрывать).

О, матери погибших «афганцев»! Эта тема также пройдет в нашей книге, являясь частью замысла о «Последних из СССР». Можно даже признаться, что именно материнские письма — а они-то и были основным источником изучения и «воскрешения» павших — подтолкнули к мысли о необходимости сохранения памяти не только каждого отдельного имени, но и всего поколения как уникального социально-психологического явления, рожденного и выросшего в относительно спокойный и благополучный период истории нашей страны и воспитанного в духе служения высоким идеалам.

Родили это поколение и воспитали матери, в детстве хлебнувшие все «прелести» военного и послевоенного времени середины ХХ века. Уходит время, и меняются на земле люди, вещи, травы и деревья, слова, мысли и песни, названия, конституции и привычки. Уже иному современнику, утром нажимающему кнопку с пьезоэлементом, трудно представить, что рядом с ним живет (еще живой) человек, в детстве добывавший огонь с помощью кресала. Нет, он не ровесник неолита. Просто он выходец из той военной бытовой нищеты, когда даже спички считались роскошью.

Знающие истинную цену каждому куску хлеба, каждой бумажной игрушке, сделанной своими руками для украшения елки, каждому слову с трибуны, из репродуктора, на странице, эти люди готовили своих детей, рожденных в благополучное время, для хорошей жизни. Уверенность в ней была повсеместная. Во-первых, невозможно было представить, чтобы в обозримое время возникла еще одна такая же война (а только она могла помешать строительству хорошей жизни). Во-вторых, намечались признаки улучшения. Нормализовались цены; вот законодательство разрешило покупку приусадебных участков; вот началось панельное строительство, а с ним и появилась возможность получать квартиры. Стало возможным купить холодильники, мотоциклы; многие, спавшие на лавках, сундуках, осуществили мечты о гарнитурах. Чуть ли не в каждой семье появился свой студент, повсеместно стали появляться и художественные школы, параллельно с общеобразовательными, возникла «мода» на пианино в квартире.

Не перечислить всех этих признаков. Они отражают круг забот матерей по воспитанию маленьких будущих «афганцев».

Чтобы подчеркнуть значение именно матерей в воспитании (хотя их первенство в этом и не нуждается в подтверждении), мы все-таки объективности ради подчеркнем слабую, почти незаметную роль отцов. В огромном перелопаченном нами массиве документов, воспоминаний, писем очень мало свидетельств отцовского, мужского влияния на становление характера и личности. Гораздо чаще встречается гордость дедовскими военными наградами. Прочная связь отцов и сыновей наблюдается в офицерских семьях, где продолжаются или создаются военные династии. Очень много среди погибших молодых лейтенантов — детей кадровых военных.

Но основное содержание писем домой — мама, ее здоровье, ее настроение, ее работа; его тоска, его забота, его любовь. Так и хочется назвать их всех, «афганцев», мамиными сынами. Мешает только устоявшееся выражение с известным негативным оттенком, хотя в данном случае оно никак не относится к этим мужественным и самостоятельным ребятам. Кстати говоря, стремление к самостоятельности, пожалуй, доминирующая черта поколения этих «маминых сынов». Это не значит, что они были под каким-то гнетом и поэтому мечтали о самостоятельности. Нет, в основном у каждого проглядывал вполне закономерный интерес юношеского возраста испытать себя на прочность, узнать, чего я стою. Отсюда повсеместная радость, что взяли в десантные войска, в спецназ — ведь туда отбор придирчивый. И летят в письмах восторженные мальчишечьи выкрики: «Мама, когда парашют раскрылся, я от радости закричал на все небо: «Мама!» «Мама, свой первый прыжок я посвятил тебе» и т. д.

С мамой продолжаются детские диалоги о вкусностях, о бытовых мелочах, но вместе с тем маме же адресуются и жизненные открытия («командир не может быть плохим мужиком», «из всей нашей компании только Петька оказался настоящим другом») и тайны сердца («спроси у Маринки: жива ли она?») и планы после «дембеля».

А какие трогательные открытки — поздравления маме к дню ее рождения, к Новому году, к 8 Марта! Тут каждый становится поэтом и художником. «Мамины сыны потеют», подбирая нежные слова, рисуя вертолеты и парашютики — свою боевую действительность. И чем страшнее эта действительность, тем нежнее послание.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: