Анатолий Фоменко - Забытый Иерусалим. Стамбул в свете Новой Хронологии

- Название:Забытый Иерусалим. Стамбул в свете Новой Хронологии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2007

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-043838-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Анатолий Фоменко - Забытый Иерусалим. Стамбул в свете Новой Хронологии краткое содержание

Сделанные авторами в 2006 году открытия позволили окончательно установить точное местоположение евангельского Иерусалима. Даже сегодня от него остаются внушительные развалины городских укреплений, известные местным жителям под именем «крепости Ерос», расположенной совсем рядом с «Исусовой горой» — Бейкосом. Согласно новой хронологии, именно здесь около 820 лет назад пострадал и был распят Иисус Христос.

В книге представлены самые последние исследования авторов по истории и хронологии Стамбула-Константинополя. Этот город, как оказалось в свете новых исследований, не совпадает с евангельским Иерусалимом (вопреки предположению, высказанному авторами в ряде предыдущих книг), но находится всего в 30 километрах от него. Стамбул-Константинополь, как доказывают авторы, был заложен во второй половине XIV века великим русским князем Дмитрием Донским, известным в истории также под именем римского императора Константина Великого. Стамбул занимает исключительное место в скалигеровской версии истории — как столица средневековой Византии, а затем Османской Порты. С точки зрения Новой хронологии историческое значение Стамбула только возрастает.

Забытый Иерусалим. Стамбул в свете Новой Хронологии - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Здесь важно, что Иосиф Флавий ПРЯМЫМ ТЕКСТОМ пишет, что СОЛОМОН СТРОИЛ ЦИСТЕРНУ ДЛЯ ВОДЫ. Флавий уже путается, где именно Соломон ее строил, но совершенно правильно связывает с именем Соломона само ЦАРЬГРАДСКОЕ название ЦИСТЕРНА. Таким образом косвенно отождествляя Иерусалим с Константинополем-Стамбулом. Более точно, евангельский Иерусалим находился примерно в 30 километрах от Стамбула, см. главу 3.

Кстати, Иосиф Флавий упоминает о ЦИСТЕРНАХ также и в связи с царем Давидом. Он пишет: «Давид обратился к своим друзьям с замечанием: „Какая СЛАВНАЯ ВОДА у меня на родине!“ Причем отозвался с особенной похвалой о качестве ВОДЫ В ЦИСТЕРНЕ У ГОРОДСКИХ ВОРОТ» [93], т. 1, с. 375. И здесь в рассказе Флавия снова возникает ЦИСТЕРНА.

Вопрос к археологам: сколько остатков ЦИСТЕРН обнаружено в окрестностях Мертвого Моря?

Нам могут ответить, что в палестинском Иерусалиме = Эль-Кудсе цистерны все-таки нашли. Точнее, нашли некие подземные выработки и удовлетворенно назвали их «цистернами». Тем не менее, остается вопрос — действительно ли эти выработки являлись настоящими цистернами (то есть объемистыми хранилищами для воды), а не КАМЕНОЛОМНЯМИ, подвалами или какими-то другими сооружениями? Ведь, насколько нам известно, около этих «цистерн» не обнаружено никаких следов древних водопроводных сооружений. Неужели нас хотят уверить, что воду в эти «цистерны» таскали кувшинами?

9. Об одном древнем происшествии в водных цистернах Иерусалима во время снежной зимы

Нам могут возразить: Иосиф Флавий называл словом «цистерна» совсем не то, о чем говорите вы. Он мог иметь в виду какие-нибудь бочки, сосуды, баки, ведра или что-нибудь вроде этого. То есть отнюдь не ОГРОМНЫЕ ПОДЗЕМНЫЕ сооружения. Однако Флавий рассказывает далее историю, из которой ясно видно, что речь идет именно о БОЛЬШИХ ПОДЗЕМНЫХ водохранилищах. Помимо всего прочего, его рассказ любопытен еще и тем, что в нем описана СНЕЖНАЯ ЗИМА В ИЕРУСАЛИМЕ.

Иосиф Флавий рассказывает: «В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ, однажды ЛЕВ случайно ПРОВАЛИЛСЯ В ЦИСТЕРНУ, а так как отверстие КОЛОДЦА было довольно узкое, и кроме того, ЗАНЕСЕНО СНЕГОМ, то он чуть не задохнулся там; не видя средства к спасению, лев начал громко рычать. Когда Ванеас, случайно проходивший мимо, услышал рев зверя, то пошел по направлению, откуда доносились звуки, СПУСТИЛСЯ В ЦИСТЕРНУ и одним ударом бывшей у него в руках палки убил льва» [93], т. 1, с. 376.

Отсюда следует несколько выводов.

1) Цистерна была ПОД ЗЕМЛЕЙ, и в нее вел КОЛОДЕЦ.

2) Цистерна была БОЛЬШОЙ, поскольку в нее упал лев, а затем в нее ВОШЕЛ ЧЕЛОВЕК. То есть в колодец можно было спуститься по какой-то ЛЕСТНИЦЕ. И, скорее всего, человек и зверь не барахтались там в воде, а стояли на сухом месте. То есть цистерна была достаточно большим подземным сооружением. В котором, в частности, часть площади занимал водоем, а часть была сухой. Именно таковы огромные стамбульские подземные цистерны. Туда и сегодня спускаются по лестнице и попадают на берег большого подземного водоема.

3) В библейском Иерусалиме, описываемом в книге Царств, ЛЕЖАЛ СНЕГ. Более того, отверстие колодца было ЗАНЕСЕНО СНЕГОМ. То есть снега было не так уж мало. В Стамбуле действительно иногда ВЫПАДАЕТ СНЕГ. Например, в [90], с. 63 и [102], с. 9, приведено даже несколько фотографий заснеженного Стамбула. На одной из них ПОКРЫТЫ СНЕГОМ Большая София и все пространство вокруг нее, рис. 1.51. С другой стороны, трудно себе представить, что Иосиф Флавий описывает здесь Эль-Кудс — современный Иерусалим.

Рис. 1.51. Снежная зима в Стамбуле. Взято из [102], с. 9.

В заключение отметим, что Ванеас — Иван — убивает льва ОДНИМ УДАРОМ ПАЛКИ. Что за ПАЛКА имеется в виду? Вряд ли можно убить льва обычной палкой. Скорее всего, тут говорится о мече или о сабле. И действительно, турецкий историк Джелал Эссад сообщает, что старое название сабли у османов было ПАЛА, то есть палка [41], с. 53. Отсюда, скорее всего, и известное название ПАЛАШ для сабли особого вида, употреблявшейся до XIX века.

10. Дворец султанов Топкапи на месте бывшего Влахернского дворца в Стамбуле

Дворец султанов расположен на высоком мысе-стрелке, на слиянии залива Золотой Рог и Мраморного моря. На месте бывшего императорского Влахернского дворца.

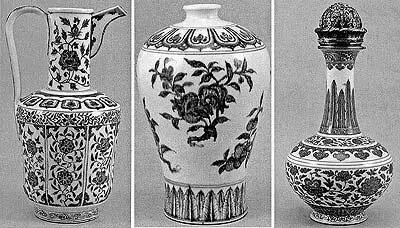

Во дворце выставлена роскошная коллекция фарфора, содержащая 10 700 образцов. Считается, что это — КИТАЙСКИЙ фарфор XIII–XX веков. Османские = атаманские султаны очень любили китайский фарфор и, что любопытно, использовали его как РАСХОЖУЮ ПОСУДУ ЗА СТОЛОМ. «БОЛЬШИНСТВО его (фарфора — Авт .) находилось ВО ДВОРЦОВЫХ КУХНЯХ, хотя некоторые образцы содержались в сокровищнице» [104], с. 66. Эта коллекция позволят сделать довольно неожиданное — с точки зрения современных представлений о китайской истории — заключение. Оказывается, хорошо нам знакомый СЕГОДНЯ национально-китайский стиль росписи на фарфоре возникает, судя по султанской коллекции, НЕ РАНЕЕ СЕМНАДЦАТОГО ВЕКА. Только начиная с этого времени появляются китайские пагоды, китайские драконы, САМИ КИТАЙЦЫ в китайских одеждах и среди китайских пейзажей. В современном понимании Китая. А что же мы видим на якобы китайском фарфоре, датируемом ранее XVII века? Три типичных примера китайского фарфора XIV–XVII веков из султанской коллекции мы приводим на рис. 1.52. Поразительно, что они практически неотличимы ни по своей бело-синей расцветке, ни по рисунку от хорошо знакомого всем — и не только на Руси — ГЖЕЛЬСКОГО ФАРФОРА, несколько сотен лет производящегося в окрестностях города Гжели, расположенного между Москвой и Владимиром.

Рис. 1.52. Образцы «китайского фарфора» ранее XVII века из султанской коллекции в Стамбуле. Этот фарфор практически неотличим от знаменитого гжельского фарфора, много лет изготавливающегося на Руси. Взято из [104], с. 66, 67.

Таким образом, до XVII века образцы фарфора, производившегося на Руси и в Китае, были практически неотличимы друг от друга. В этой связи напомним, что в книге «Империя» мы проанализировали китайскую хронологию и историю и показали, что известная нам сегодня китайская история — ОДНА ИЗ САМЫХ ПОЗДНИХ. См. [6]; [1], т. 5; [2]. А само слово «Китай», в отличие от слова Чина = China, означало в средние века совсем не современный Китай, а Русь-Орду. «КИТАЙ» — это несколько видоизмененное СКИТАЙ, СКИТИЯ или СКИФИЯ. Вероятно, от слова кочевники, то есть «скитающиеся», «кочующие». Так называли конные войска Руси-Орды, то есть — казаков.

Кстати, отметим здесь мимоходом хорошо известный факт, что старо-русская и османская верхняя одежда называлась ОДНИМ И ТЕМ ЖЕ СЛОВОМ — КАФТАН. И действительно, покрой старых русских и османско-атаманских кафтанов ОДИН И ТОТ ЖЕ. На рис. 1.53 приведен парадный султанский кафтан XVI века из музея Топкапи в Стамбуле. Это — типичный старо-русский КАФТАН, с длинными до пола рукавами и прорезями вверху рукава для рук, с рядом шнурков-застежек поперек груди.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: