Анатолий Фоменко - Забытый Иерусалим. Стамбул в свете Новой Хронологии

- Название:Забытый Иерусалим. Стамбул в свете Новой Хронологии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2007

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-043838-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Анатолий Фоменко - Забытый Иерусалим. Стамбул в свете Новой Хронологии краткое содержание

Сделанные авторами в 2006 году открытия позволили окончательно установить точное местоположение евангельского Иерусалима. Даже сегодня от него остаются внушительные развалины городских укреплений, известные местным жителям под именем «крепости Ерос», расположенной совсем рядом с «Исусовой горой» — Бейкосом. Согласно новой хронологии, именно здесь около 820 лет назад пострадал и был распят Иисус Христос.

В книге представлены самые последние исследования авторов по истории и хронологии Стамбула-Константинополя. Этот город, как оказалось в свете новых исследований, не совпадает с евангельским Иерусалимом (вопреки предположению, высказанному авторами в ряде предыдущих книг), но находится всего в 30 километрах от него. Стамбул-Константинополь, как доказывают авторы, был заложен во второй половине XIV века великим русским князем Дмитрием Донским, известным в истории также под именем римского императора Константина Великого. Стамбул занимает исключительное место в скалигеровской версии истории — как столица средневековой Византии, а затем Османской Порты. С точки зрения Новой хронологии историческое значение Стамбула только возрастает.

Забытый Иерусалим. Стамбул в свете Новой Хронологии - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Наша гипотеза следующая. Этот «знаменитый монгольский ярлык» был написан в XVIII веке. А его русский вариант был написан, может быть чуть-чуть раньше, и явился оригиналом, с которого был изготовлен «древний монгольский оригинал».

В отличие от этих двух крайне сомнительных «монгольских ярлыков», настоящие татарские ярлыки, дошедшие до нас, например, от крымских ханов, выглядят совсем по-другому. Берем, например, грамоту крымского хана Гази-Гирея к Борису Федоровичу Годунову, написанную в 1588–1589 годах. На грамоте имеется официальная печать, а на обороте — официальные пометки: «лета 7099 переведена» и т. п. [81], связка 1, с. 46. Написана грамота стандартными, легко читаемыми арабскими буквами. Есть грамоты от крымских ханов, например, на итальянском языке. Например, грамота от Менгли-Гирея к польскому королю Сигизмунду I, написана по-итальянски.

С другой стороны, от эпохи «монгольского ига» осталось действительно довольно много документов. Однако написаны они НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ. Это — грамоты великих князей, просто князей, духовные грамоты, церковные документы. Таким образом, «монгольский архив» существует, но по-русски. Что и неудивительно. Согласно нашей гипотезе, «Монгольская» Империя = Велико-Русская Империя. Писали в ней, естественно, по-русски.

Отметим, что упомянутые документы сохранились лишь в копиях XVII–XVIII веков. В них уже внесена романовская правка. Подлинные документы до-романовского времени тщательно разыскивались и уничтожались чиновниками Романовых. Сегодня подобных документов почти не осталось.

Защитники миллеровской версии, вероятно, ответят нам так. После падения Орды все монгольские документы были уничтожены. Монголы стремительно превратились в турок и забыли о своем монгольском прошлом. Если это так, то возникает другой вопрос. А какие же тогда остаются доказательства «монгольского ига» в его традиционном изложении? Романовская теория о «монгольском завоевании Руси» — вещь серьезная. И в ее фундаменте должны быть серьезные доказательства. Но их нет. Сама же теория возникла, скорее всего, в трудах историков XVIII века. Ранее того о «монгольском иге» ничего не знали. Несколько летописей, излагающих эту теорию, также созданы, вероятно, не ранее XVII–XVIII веков, см. выше. Для обоснования такой серьезной теории нужны подлинные государственные акты с печатями и т. п., а не литературные летописи, которые легко переписываются и тенденциозно редактируются. И более того, мы наталкиваемся на явные попытки подделок актов.

8.3. О русских и «татарских» буквах

Известно, что на старых русских монетах часто присутствуют надписи, сделанные странными, непривычными нам сегодня буквами или значками. Обычно считается, что это — «татарские» надписи. Русские князья, дескать, были вынуждены писать на монетах по-татарски в угоду завоевателям. При этом, эти «татарские» надписи исследователи прочесть не могут и вынуждены признать их бессмысленными. Точно такая же ситуация и со старыми русскими печатями. На них также часто встречаются надписи, сделанные странными значками и не поддающиеся прочтению. См. например [83], с. 149–150 и приведенные там иллюстрации.

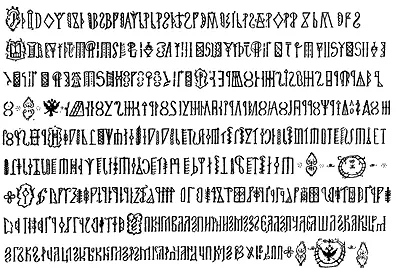

В 1929 году известный русский лингвист М.Н. Сперанский опубликовал загадочную надпись «из девяти строк, обнаруженную им на форзаце — листе рядом с переплетом — книги XVII века. Ученый считал надпись „совершенно не поддающейся расшифровке“: в записи имелись буквы кириллицы, но они чередовались с какими-то непонятными знаками» [57]. Оказывается, «загадочные знаки имеются в шифре русских дипломатических документов, в надписи (425 букв) на звенигородском колоколе, отлитом при Алексее Михайловиче в XVII веке, в Новгородской тайнописи XIV века, в сербских криптограммах… Особенно любопытны параллельные сочетания таинственных монограмм с греческими надписями на монетах более раннего времени… Множество таких же начертаний найдено в руинах древнегреческих городов-колоний в Причерноморье… Раскопки показали, что в этих центрах существовали параллельно две системы письма, буквенного — греческого и какого-то загадочного» [57]. См. например старую надпись на Звенигородском колоколе, приведенную на рис. 4.22. Более подробно о ней см. в нашей книге «Новая хронология Руси, Англии и Рима» [11] или в [1], т. 4, гл. 13.

Рис. 4.22. Надпись но Звенигородском колоколе. Выполнена в XVI–XVII веках. Взято из [85].

Итак, оказывается, что «татарский» язык тут совершенно ни при чем. Не только в русских, но и в греческих и в сербских, кипрских и т. д. древних текстах наряду с хорошо знакомой сегодня кириллицей встречались непонятные значки. Причем, таких значков часто было даже существенно больше, чем кириллицы. Например, в упомянутой надписи на книге XVII века их 77 процентов, а кириллицы только 23 процента [57]. На старых русских монетах и печатях соотношение примерно такое же.

Читатель может подумать, что речь идет о каком-то старом шифре, тайнописи. Историки и археологи именно так и считают: непонятные им некириллические значки — это якобы древняя тайнопись [57]. Но может ли тайнопись употребляться на МОНЕТАХ? Этот было бы по меньшей мере странно. Монеты предназначены для широкого хождения среди населения, которое тайнописи не обучается.

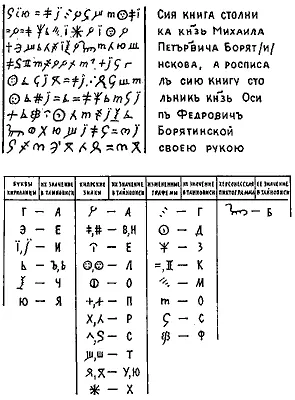

Поразительно, что прочесть подобную «тайнопись», оказывается, иногда не составляет особого труда. Например, надпись на книге, которую известный лингвист М.Н. Сперанский считал «совершенно не поддающейся расшифровке» была дважды и независимо расшифрована ЛЮБИТЕЛЯМИ [57]. Оба раза получился совершенно одинаковый результат. Неудивительно — ведь никакого шифра, никакой тайнописи, в этой надписи на самом деле не было. Просто человек, который писал ее, пользовался несколько ДРУГОЙ АЗБУКОЙ, чем мы пользуемся сегодня. Он сделал обычную надпись на книге: «Сия книга стольника князя Михаила Петровича Борятинскова» [57]. См. рис. 4.23.

Рис. 4.23. Русская надпись на книге, сделанная в XVII веке непривычными сегодня буквами. Таблица перевода букв надписи в современную кириллицу составлена Н. Константиновым. Взято из [57].

Мы видим, что кириллица, как единственная азбука для русского, греческого, сербского и т. д. письма установилась не так уж давно, поскольку ЕЩЕ В XVII ВЕКЕ В УПОТРЕБЛЕНИИ БЫЛИ И ДРУГИЕ БУКВЫ. Их использовали на печатях, монетах, в надписях на колоколах и даже надписывали книги.

Итак, загадочные «татарские», Золото-ордынские буквы на русских монетах оказываются попросту другими вариантами начертания хорошо знакомых нам русских букв. Таблица значений некоторых из этих начертаний приведена в [57]. Подробнее об этом см. раздел «Как писали на Руси до XVII века» в главе Дополнения.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: