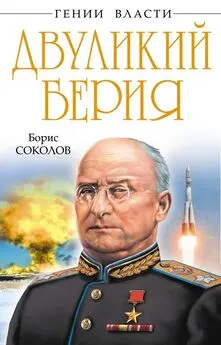

Борис Соколов - Берия. Судьба всесильного наркома

- Название:Берия. Судьба всесильного наркома

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Соколов - Берия. Судьба всесильного наркома краткое содержание

Книга адресована широкому кругу читателей, интересующихся историей России и СССР.

Берия. Судьба всесильного наркома - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Заместитель начальника Особого отдела 7-й Отдельной Армии, он же начальник следственной части — подполковник Керзон.

Старший следователь Особого отдела Армии старший лейтенант Ильяйнен, по национальности финн (очевидно, по мнению начальника ГлавПУРа, национальность усугубляла вину следователя. — /Б. С./).

Старший следователь Особого Отдела армии капитан Седогин (у этого хоть с национальностью было все в порядке. — /Б. С./).

Следователь Особого отдела 162-го укрепрайона капитан Изотов.

Оперуполномоченный Особого отдела 162-го укрепрайона Соловьев.

При этом установлено, что если ошибки в работе таких людей, как Седогин, Изотов, Соловьев, Николаев (убит), могли явиться результатом неопытности и являются действительно следственными ошибками, то ошибки в работе Керзона и Ильяйнена являются извращениями, продиктованными карьеристическими соображениями. В этом особенно убедило меня нечестное поведение Керзона. По делу Никулина и Шведова — Керзон заявил мне, что его "подвел следователь", что Никулина он допрашивал много раз. Керзон вначале говорил, что обвиняемых для инструктажа в следственную часть не вызывали, потом сказал, что вызывали, но что это делали следователи без его ведома и т. д. Таким образом, Керзон врет и запирается в мелочах, а после этого трудно ему верить и в более серьезных делах.

Начальник Особого отдела 7-й Отдельной Армии полковник Добровольский плохо контролировал следствие и слишком многое передоверил Керзону.

Следует отметить, что при расследовании материалов Военного Совета Армии некоторые работники Особых отделов или отрицали уже установленные факты, или их всячески смягчали и смазывали остроту, придерживаясь принципа "не выносить сор из избы". Даже начальник Особого отдела т. Добровольский заявил: "И зачем надо было беспокоить товарища Сталина, сказали бы мне, все бы на месте исправили и устранили".

Надо отметить еще один принципиальный недостаток в работе карательных органов 7-й Отдельной Армии — это фактически отсутствие прокурорского надзора за следствием со стороны военного прокурора полковника юстиции Герасимова и его помощника майора юстиции Васильева. Герасимов самоустранился от надзора, свалив эту деятельность на своего помощника Васильева. Васильев же, а также прокуроры соединений в значительной мере штамповали обвинительные заключения, не входя в суть вопроса.

В работе Военных Трибуналов имела место перестраховка, боязнь взять на себя всю полноту ответственности (за оправдание лиц, подозреваемых в шпионаже и других контрреволюционных преступлениях. — /Б. С./) при рассмотрении дел. Доказательством этого является большое количество неутвержденных приговоров Военных трибуналов командирами соединений, Военным Советом и Военной Коллегией. Так, за 1942–1943 годы из 1529 приговоров к ВМН — 577 приговоров, или 37 процентов — ВМН заменена лишением свободы. Во многих случаях эти изменения явились результатом фактического помилования осужденных, но в ряде случаев эти изменения явились результатом несогласия по существу дела. Среди работников Особых отделов (ныне "СМЕРШ") много неопытных, малограмотных людей. Этот недостаток следует поправить переводом нескольких тысяч политработников в органы контрразведки".

В заключение Щербаков предложил проект приказа, который Сталин и издал от своего имени, предварительно внеся в текст некоторые коррективы. Начальник ГлавПУРа считал, что Седогина, Изотова и Соловьева надо в наказание направить в действующую армию. Иосиф Виссарионович действующую армию заменил на штрафной батальон при Начальнике Тыла Красной Армии. Ведь бывшие следователи Особых отделов считались носителями совершенно секретной информации и на фронте могли попасть в плен или, того хуже, перебежать к врагу. По этой же причине Керзона и Ильяйнена отправили не в штрафной батальон, да в ГУЛАГ. В составе же тылового штрафного батальона осужденным особистам скорее всего пришлось заниматься такой опасной работой, как разминирование минных полей и разборкой завалов, образовавшихся после бомбежек.

Иосиф Виссарионович не утвердил также предложение перевести Добровольского и Герасимова в другую Армию, зато вынес им не просто выговор, а выговор с предупреждением. Была ужесточена и мера наказания майору Васильеву. Его Сталин решил снизить не только в должности, как предлагал Щербаков, но и в звании.

Бросается в глаза, что за безобразия, творившиеся в Особых отделах 7-й Отдельной армии, были наказаны только люди, занимавшие второстепенные должности, в сущности — стрелочники. Главные начальники, Добровольский и Герасимов, отделались, в сущности, легким испугом. Председатель же трибунала армии Савостьянов, послушно проштамповавший сотни сомнительных приговоров, в тексте приказа и вовсе не упоминался. А ведь он вынес оправдательный приговор красноармейцу Ефимову и выразил сомнение в доказанности обвинений по нескольким ранее рассмотренным шпионским делам только после того, как командующий армией генерал Крутиков направил донесение Сталину о непорядках в работе Особых отделов. В противном случае Севостьянов продолжал бы вместе с Особым отделом обрекать на смерть невинных людей.

Но Сталина судебные инстанции и правовые нормы вообще волновали мало. Неслучайно в приказе от 31 мая 1943 года приговор Керзону и Ильяйнену был прямо предрешен. Особому совещанию прямо предписывалось осудить их на пять лет лагерей еще до всякого рассмотрения дела. Главными виновниками происшедшего Сталин и Щербаков решили сделать людей с иностранными фамилиями (может, подозревали подполковника Керзона в родстве со знаменитым лордом Керзона?). Это тоже не было случайностью. Именно в годы Великой Отечественной войны, а особенно после Сталинградской победы, закладывались основы будущей компании по борьбе с "космополитизмом". Тот же Щербакову еще 17 августа 1942 года получил записку начальника Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) Г.Ф. Александрова, где выражалось беспокойство по поводу того, что "в управлениях Комитета по делам искусств во главе учреждений русского искусства оказались нерусские люди (преимущественно евреи)… В Большом театре Союза ССР, являющемся центром великой русской музыкальной культуры, руководящий состав целиком нерусский… Такая же картина и в Московской государственной консерватории, где директор — Гольденвейзер, а его заместитель — Столяров (еврей). Все основные кафедры консерватории возглавляют евреи… Не случайно, что в консерваториях учащимся не прививается любовь к русской музыке, русской народной песне и большинство наших известных музыкантов и вокалистов (Ойстрах, Э. Гилельс, Флиэр, Л. Гилельс, Гинзбург, Фихтенгольц, Пантофель-Нечецкая) имеют в своем репертуаре главным образом произведения западноевропейских композиторов". Георгий Федорович предлагал "разработать мероприятия по подготовке и выдвижению русских кадров" и "провести уже сейчас частичное обновление руководящих кадров в ряде учреждений искусства". В рамках этого обновления 19 ноября, в день начала советского контрнаступления под Сталинградом, было заменено руководство Московской консерватории. "Космополита" Гольденвейзера сменил "славянин" Шебалин. А 24 октября на имя Щербакова поступило предложение председателя Комитета по делам кинематографии И.Г. Большакова не утверждать на роль "русской княгини Ефросиньи" в фильме Сергея Эйзенштейна "Иван Грозный" актрису Фаину Раневскую, поскольку "семитские черты у Раневской особенно ярко выступают, особенно на крупных планах". И ведь не утвердили! Правда, по иронии судьбы, заменили Раневскую на актрису, также не отличавшуюся "расовой чистотой" — Серафиму Бирман. В июле 1943 года поста главного редактора "Красной Звезды" лишился Д.И. Ортенберг, которому несколькими месяцами раньше Щербаков выговаривал за то, что в редакции "слишком много евреев", и потребовал их число немедленно сократить. Давида Иосифовича не спасла даже дружба с Мехлисом.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: