Г.Передельский, А.Токмаков, Г.Хорошилов - Артиллерия в бою и операции

- Название:Артиллерия в бою и операции

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:М.: Воениздат, 1980.

- Год:1980

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Г.Передельский, А.Токмаков, Г.Хорошилов - Артиллерия в бою и операции краткое содержание

Артиллерия в бою и операции - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В годы войны для борьбы с артиллерией наряду с орудиями крупных калибров широко применялись дивизионные (противотанковые) пушки. Сочетание огня орудий крупных и средних калибров давало положительный результат. Так, 20 августа 1944 г. в Ясско-Кишиневской операции на направлении главного удара 57 А в районе западнее Тирасполя армейская группа АДД 57, имея в своем составе 36 152-мм, 24 76-мм орудий, во взаимодействии с авиацией подавила 13 батарей. Положение батарей было определено средствами звуковой и воздушной разведки. Ошибки в определении координат этих батарей составляли: по х = 5–80 м и по у = 7–25 м. В среднем на каждую батарею в артподготовку было израсходовано 100 152-мм и 170 76-мм снарядов.

В частности, один 152-мм и один 76-мм пушечные дивизионы подавляли внакладку четыре вражеских батареи — цели № 60, 62, 68 и 69.

Дальность стрельбы в среднем составляла 9–11 км. При обследовании позиций вражеских батарей было установлено, что все они были надежно подавлены.

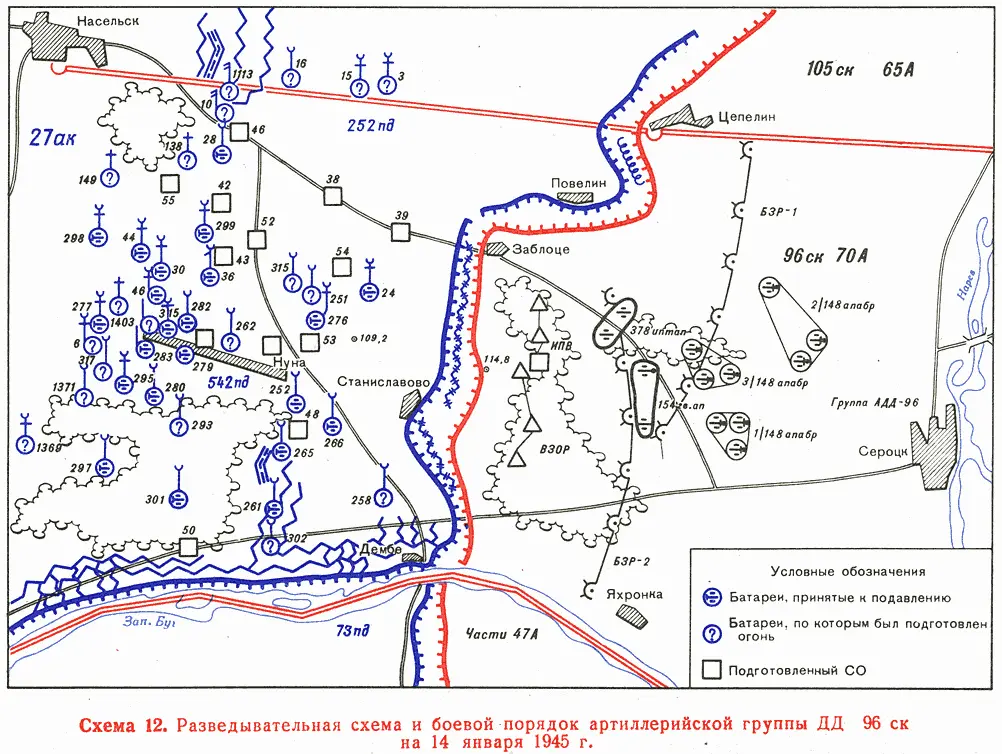

В Восточно-Прусской операции в полосе 96 ск 70 А, который 14 января 1945 г. прорывал заранее подготовленную оборону западнее Сероцка (см. схему 12), противник располагал сильной артиллерийской группировкой, широко осуществлял мероприятия по маскировке и дезориентированию.

Контрбатарейная борьба велась корпусной группой АДД 96 (148 апабр, 378 аиптап из резерва и 152 гв. ап из дивизии второго эшелона), имевшей 92 орудия 152, 122 и 76-мм калибров — всего 23 батареи. В ходе подготовки наступления (в течение месяца) разведывательными средствами группы (ВЗОР, ИПВ, две БЗР) и по данным аэрофотосъемки были определены позиции 51 артиллерийской и 29 минометных вражеских батарей. После тщательного анализа подавлению огнем группы в полосе 8 км подверглись 22 артиллерийские батареи. При этом дальность стрельбы составляла 6–15 км. Для обеспечения двойного превосходства плановое подавление решено было осуществлять в две очереди - см. [приложение 3] Артиллерия в бою и операции Георгий Ефимович Передельский; Афанасий Иванович Токмаков; Георгий Трифонович Хорошилов. (По опыту Великой Отечественной войны) -------------------------------------------------------------------------------- Сайт «Военная литература»: militera.lib.ru Издание: Передельский Г. Е. и др. Артиллерия в бою и операции. — М.: Воениздат, 1980. Книга на сайте: militera.lib.ru/science/peredelsky_ge/index.html Передельский Г. Е. и др. Артиллерия в бою и операции / Г. Е. Передельский, А. И. Токмаков, Г. Т. Хорошилов. — М.: Воениздат, 1980. — 136 с., 25 л. схем. Тираж 15 000 экз. Аннотация издательства: В книге на основе обобщения опыта Великой Отечественной войны и анализа наиболее поучительных примеров действий артиллерии в боях и операциях показаны наиболее характерные черты ее применения в наступлении и обороне, имеющие определенное значение для современных условий. Книга предназначена для офицеров штабов ракетных войск и артиллерии, командиров общевойсковых и артиллерийских частей и соединений, начальников артиллерии частей, а также для слушателей военно-учебных заведений.

. В результате поражения вражеские батареи в течение 90 мин артподготовки и 35 мин поддержки атаки огня практически не вели. Надежное подавление вражеской артиллерии позволило танкам и пехоте соединений корпуса прорвать первую позицию обороны противника в высоком темпе.

Опыт еще раз подтвердил, что при недостатке артиллерии крупных калибров положительных результатов можно достичь при сочетании огня внакладку по одной и той же цели 152– и 76-мм орудий. Причем 152-мм орудия вели огонь с установкой взрывателя на фугасное действие, а 76-мм — на осколочное. Таким образом, артиллерия из соединений второго эшелона и противотанкового резерва активно участвовала в артиллерийской подготовке и была готова к применению по прямому назначению.

Как отмечалось, более сложной проблемой оказалась организация контрминометной борьбы, так как она имела специфические особенности и требовала своего дальнейшего совершенствования. Ряд фронтов практиковал даже создание специальных дивизионных или корпусных контрминометных групп (КМГ), на которые возлагались разведка и подавление минометных батарей. Основу этих групп составляли части и подразделения, вооруженные 122-мм гаубицами и 120-мм минометами, а также разведподразделения, которые строили свой боевой порядок в целях обнаружения вражеских минометов и обслуживания стрельб для их подавления.

КМГ, овладев методами и способами обнаружения и подавления минометов противника, могли более эффективно вести контрминометную борьбу. Так, например, на Ленинградском фронте в начале 1943 г. наиболее успешно развернулась борьба с минометами в операции 67 А на синявинском направлении при прорыве блокады Ленинграда. Если раньше удавалось обнаруживать лишь отдельные минометные батареи противника, то к началу этой операции было разведано 60 огневых позиций 81-мм и 22 позиции 105-мм минометов, расположенных в оврагах, карьерах и за железнодорожной насыпью. После тщательного анализа данных звуковой и оптической разведки большая часть минометных батарей подверглась поражению огнем контрминометной группы в период артиллерийской подготовки атаки. В каждом из шести огневых налетов на одну минометную батарею крупного калибра расходовалось 40–60, а всего за артиллерийскую подготовку — 250–300 снарядов и мин. Батареи 81-мм минометов подавлялись огнем групп ПП. Осмотр вражеских позиций показал достаточно высокую эффективность огня на подавление неприятельских минометных батарей.

Однако следует отметить, что на некоторых фронтах до конца войны разведка минометов противника имела существенные недостатки, что снижало эффективность борьбы с ними. Так, например, в Львовоко-Сандомирской операции на звуковую разведку пришлось лишь 7–8% разведанных минометов [51] [51] См.: ВИЖ, 1978, № 6, с. 29.

.

Расход боеприпасов для достижения удовлетворительного результата подавления артиллерийских и минометных батарей противника составлял 110–400 снарядов на батарею. Однако в среднем, как показывает опыт, он был не менее 70% норм, предусмотренных Правилами стрельбы, и составлял 150–170 152– и 122-мм снарядов на батарею [52] [52] На основе обработанных данных стрельб по 235 батареям. (См.: ВИЖ, 1978, № 6, с. 29.)

. При таком расходе удавалось надежно подавить от 70 до 100% поражаемых батарей. При ведении огня на уничтожение расход боеприпасов превышал уставные нормы и был в среднем равен 800–1200 снарядам на батарею. Это, в известной степени, объяснялось тем, что стрельбу приходилось вести или на большую дальность, или по хорошо оборудованным боевым порядкам вражеской артиллерии [53] [53] См.: Советская артиллерия в Великой Отечественной войне 1941–1945, с. 760.

.

Интервал:

Закладка: