Валерий Демин - Русь Летописная

- Название:Русь Летописная

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:«Вече»

- Год:2002

- Город:Москва

- ISBN:5-7838-1126-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валерий Демин - Русь Летописная краткое содержание

Русь Летописная - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

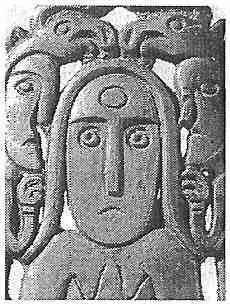

Рис. 15. Великая Богиня Севера с кругом на лбу

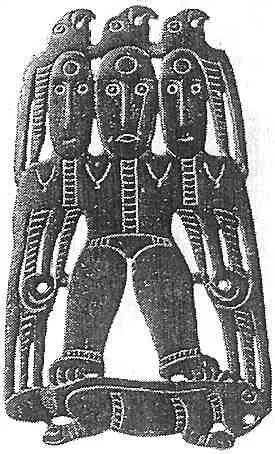

Рис. 16. Бронзовое изображение трехликого птицеголового существа с третьим глазом во лбу (возможно — аримасы). Прорезная бляха. VIII–IX вв. Один из интереснейших вариантов так называемого космогонического сюжета. Крылатая трехликая богиня стоит на ящере. Над каждым ликом — по грифону (д. Усть-Каиб Чердынского р-на Пермской обл.)

Вопрос лишь в том: какой круг воспроизводился на лбу — солнечный или лунный? Древние народы на разных стадиях своего исторического развития поклонялись и дневному и ночному светилу. Если в данном ракурсе вдуматься в слово «аримаспы», то легко выявить две корневые основы — «ари» + «мас». Они мало чем изменились за тысячи лет. Первая как означала, так и означает по сей день «арьи» или «арии» ( агуа в санскрите означает «благородный», «верный», хотя необходимо принять во внимание, что архаичная корневая основа ar образует и другое санскритское слово — arka, означающее «солнце» и «бог солнца»; от данной общеиндоевропейской и доиндоевропейской основы в конечном счете образовано и понятие «Арктика»).

Что касается второго корня в составе этнонима «аримаспы», то он также хорошо известен в индоевропейской языковой традиции: в санскрите, например, mas означает и «месяц» и «луну». Аналогичный корень (с учетом чередования гласных) и в других индоевропейских лексемах, в том числе и в славянском «месяце». Память о древних солнценосных, звездоносных и месяценосных божествах благодаря фольклору дожила и до наших дней. Разве не о том свидетельствует пушкинский образ Царевны Лебеди, заимствованный из русских сказок: «Месяц под косой блестит, а во лбу звезда горит»? (рис. 17).

Рис. 17. Царевна Лебедь. Художник Михаил Врубель

Таким образом, этноним «аримаспы» мог вполне означать «лунные арии» (то есть «арии, поклоняющиеся Луне» или «арии тотема Луны» — в отличие от ариев-солнцепоклонников, принадлежавших к соответствующему тотему или поклонявшихся Солнцу — таких было большинство). Между прочим, Геродот самолично пытался расшифровать смысл этнонима «аримаспы», ссылаясь на то, что якобы по-скифски так звучит слово «одноглазые»: арима — «одно» + спу — «глаз». Однако в иранских языках, к коим принято относить скифский язык (да и ни в каких других тоже), такие корни и тем более с такими смыслами даже не просматриваются. Вот и верь после этого «отцу истории»!

Ну а чем конкретно занимались птицеголовые грифы и аримаспы-конники, ясно из вышеприведенных свидетельств античных источников: первые добывали золото, вторые пытались его отнять и присвоить. Золотоносный аспект древней коллизии привел некоторых исследователей к предположению, что все описанное греческими и римскими авторами могло происходить не просто на Русском Севере, а конкретно на берегах и в бассейне сибирских рек Енисея, Лены и даже Колымы, известных своими золотыми запасами, старательской и промышленной добычей. Гипотеза заманчивая, но необязательная. Плиний сообщает очень интересную деталь: люди племени грифон работали в рудниках и шахтах. Безусловно, здесь могло добываться не только золото, но и другие металлы. Такие промышленные разработки на Севере возможны где угодно: и на Таймыре, и на Урале, и на Кольском полуострове. На Мурмане, например, в самом центре Русской Лапландии, богатой рудами редких металлов и платины (есть здесь также и золото), в ходе научно-поисковой экспедиции «Гиперборея» были обнаружены древние карьеры, кратеры, затопленные водой овальные спуски под землю (шахты?) и другие техногенные следы проводившихся в очень отдаленные времена промышленных разработок.

Этническую картину, нарисованную Геродотом, завершают исседоны, относительно которых «отец истории» продолжает нагнетать страсти:

«Об обычаях исседонов рассказывают следующее. Когда умирает чей-нибудь отец, все родственники пригоняют скот, закалывают его и мясо разрубают на куски. Затем разрезают на части также и тело покойного отца того, к кому они пришли. Потом все мясо смешивают и устраивают пиршество. С черепа покойника снимают кожу, вычищают его изнутри, затем покрывают позолотой и хранят как священный кумир. Жертвоприношения совершает сын в честь отца, подобно тому как это происходит в поминальном празднике у эллинов. Этих людей также считают праведными, а женщины у них совершенно равноправны с мужчинами».

Между прочим, исседоны считались такими же «одноглазыми», как и аримаспы. Об этом прямо говорит очевидец Аристей, в тех самых трех строках, которые сохранились от его обширной поэмы «Аримаспея». В подстрочном переводе В.В. Латышева это звучит так:

«Исседоны, чванящиеся длинными волосами (собственно — гривами). / Эти люди живут вверху, в соседстве с Бореем, многочисленные и очень доблестные воины, богатые конями, стадами овец и быков. / Каждый из них имеет один глаз[подчеркнуто мной. — В.Д.] на прелестном челе; они носят косматые волосы и являются самыми могучими из всех мужей».

Аримаспы и исседоны являлись важным связующим звеном между Гипербореей и остальным миром. По сообщению Павсания (I, 31, 2), они служили своего рода «передаточным механизмом» при посылке жертвенных гиперборейских даров в Элладу, на остров Делос. Эти знаменитые жертвенные дары были тщательно упакованы и обернуты в пшеничную солому (эту деталь подчеркивают буквально все, кто писал о гипербореях). Но (!) — обращаю особое внимание — никто и никогда не видел, что же завернуто в таинственную посылку: может, послание, а может, и передающее устройство. Еще одна загадка Гипербореи!

Необычные экспонаты были выставлены в 1996 году в санкт-петербургском Государственном Эрмитаже: это было золото, найденное на севере Тюменской области. Но за пуленепробиваемыми стеклами и под бдительным взглядом вооруженной охраны демонстрировались не природные самородки. Изумленные зрители замирали перед драгоценными изделиями, посудой, утварью и украшениями разных эпох и народов — скифскими, сарматскими, древнеиранскими, византийскими, хазарскими, булгарскими, скандинавскими и русскими. В Эрмитаже, конечно, можно увидеть и не такое — но при чем же здесь Тюменская область? Зрителям объясняли: выставленные предметы в разное время попали на Русский Север в обмен на меха, которые испокон веков интересовали разные народы независимо от их языка и веры. Удивляло и другое: как все это богатство сохранилось в целости и сохранности до наших дней, какими неведомыми путями эти изделия попали сначала в краеведческий музей, а оттуда и на выставку в Эрмитаж? Наиболее типичное объяснение — «случайно».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: