Валерий Демин - Русь Летописная

- Название:Русь Летописная

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:«Вече»

- Год:2002

- Город:Москва

- ISBN:5-7838-1126-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валерий Демин - Русь Летописная краткое содержание

Русь Летописная - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Переписывать историю или подстраивать ее под свое субъективное мнение — дело безнадежное и неблагодарное. Не лучше ли беспристрастно анализировать имеющиеся факты? В изобилии их как раз и предоставляет Иоакимовская летопись. История «призвания варягов» изложена здесь не столь упрощенно, как у Нестора, не обладавшего, как бы теперь выразились, всей полнотой информации. По Иоакиму (и соответственно — по Татищеву), Гостомысл — сын Буривоя (возможно, это даже не имя, а прозвище неистового новгородского князя, данное за его необузданный характер) — быстро смекнул, что худой мир с варягами лучше хорошей войны, и вновь наладил с ними нормальные отношения. Тут впервые в русской историографии появляется формулировка, ставшая, начиная с Ивана Калиты, чуть ли не афоризмом: «И бысть тишина по всей земли…»

У Гостомысла было четыре сына и три дочери. Но сыновья поумирали — кто своей смертью, кто пал в бою. Дочери вышли замуж за соседних князей (варягов). Одной из них — Умиле — и суждено было не дать угаснуть древнему роду и «дати ему наследие от ложеси его». На сей счет Гостомыслу было чудесное видение во сне (явный контакт с ноосферой!): из чрева Умилы вырастает великое древо и укрывает своей огромной кроной с плодами Новгород. [17] Известие Иоакимовской летописи в изложении Татищева не вполне ясно и последовательно. Его можно понимать и так, что Умила была женой, а не матерью Рюрика. В таком случае остается открытым вопрос: кто же был его отец?

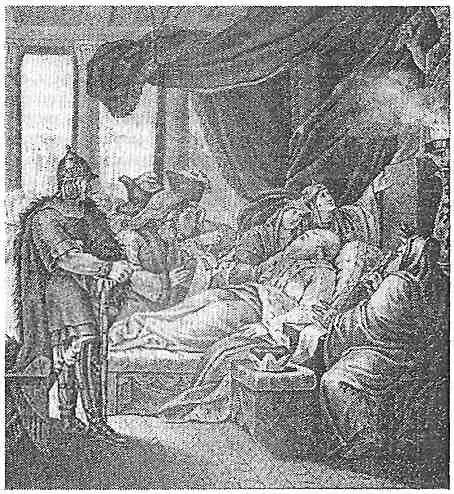

Чувствуя приближение смерти (рис. 94), Гостомысл повелел новгородцам не помнить старого зла и пригласить на княжение в Великий град достойнейшего из варягов, сына Умилы, и сделать верховным правителем. Так на берегах Волхова появился Рюрик с братьями Синеусом и Трувором.

Рис. 94. Кончина Гостомысла. 860 год (из иллюстрированной «Истории Государства Российского» Н.М. Карамзина)

Далее Иоакимовская летопись сообщает нечто совсем неожиданное: вообще-то, Рюрик давно был женат, и жен у него было несколько. А паче других любил урманку Ефанду («урманка» можно перевести и как «мурманка», то есть уроженица Мурманской земли, где наверняка также жили варяги, или же как «норманнка», то есть «норвежка»; лично я склоняюсь к первой трактовке). Именно Ефанда и родила того самого Игоря (Старого), коему суждено было продолжить династию Рюриковичей.

Татищев попытался разобраться в запутанных и невнятных сведениях, почерпнутых в Иоакимовской летописи. Он высказал предположение, что легендарный Вадим, предводитель антирюриковского восстания в Новгороде (об этом на основе утраченных источников рассказывается только в одной — Никоновской — летописи), был внуком новгородского старейшины (от одной из безымянных дочерей) и, следовательно, двоюродным братом Рюрика. Одним словом, Рюрик вовсе не был лицом невесть откуда взявшимся: в Новгороде его давно и хорошо знали.

Не приходится сомневаться, что родословное древо Рюрика первоначально выглядело вовсе не так, как оно представлялось спустя тысячелетие. Нетрудно предположить: раз у основателя первой российской великокняжеской и царской династии было много жен, то, следовательно, было и немало детей (во всяком случае не один Игорь, как это следует из подчищенной и «исправленной» «Повести временных лет» или официальной истории). Сказанное подтверждает и один из немногих подлинных документов, сохранившихся в составе Несторовой летописи, — уже цитированный договор Игоря с византийцами. Последующие «редакторы» сплоховали и не обратили внимания на перечень имен: по поводу двух — Слуды и Акуна, присутствовавших при подписании договора в Царьграде, сказано, что они являются племянниками Игоря, то есть детьми его брата (братьев) или сестры (сестер). Участие в дипломатической миссии свидетельствует о достаточно высоком и прочном месте Игоревых племянников (и Рюриковых внуков) при великокняжеском дворе. К сожалению, ничего не известно об их дальнейшей судьбе, а также о судьбе их потомков (если ветвь вскоре не прервалась).

Следующее важнейшее событие русской истории, последовавшее за летописным рассказом о «призвании князей», связано с созданием Рюриком первого очага российской государственности. Здесь вновь нас ожидает полная разноголосица летописцев и нестыковка сообщаемых ими фактов. В первую очередь это касается вопроса о первой Рюриковой столице. Сколь вольно и беззастенчиво обращались с летописными текстами последующие редакторы и переписчики, видно хотя бы по одной-единственной, но принципиально важной фразе, касающейся распределения русских земель после призвания князей. Во всех современных переводах «Повести временных лет», в хрестоматиях, научных компиляциях и учебниках говорится, что после прибытия на Русь Рюрик стал княжить в Новгороде, Синеус — на Белоозере, а Трувор — в Изборске. В действительности же в наиболее древних и авторитетных летописях про Рюрика сказано нечто совсем другое. В Ипатьевской (см. ее фрагмент, приведенный выше) и Радзивиловской летописях говорится, что, придя в Новгородскую землю, братья-варяги первым делом «срубили» город Ладогу. В нем-то «сел» и стал править Рюрик. Следовательно, Ладога является первой столицей новой правящей династии Рюриковичей. Между прочим, в одном из списков «Сказания о Словене и Русе» есть любопытное уточнение: Рюрик «срубил» первую столицу державы Рюриковичей не на том месте, где долгое время находилась всем хорошо известная Старая Ладога — на левом берегу Волхова в 12 километрах от Ладожского озера, а на острове посреди озера: «…А столицу свою Рюрик на острове езера Ладоги заложи…» (это известие вряд ли случайно и требует особого внимания и осмысления).

Про то, что Новгород Великий был избран Рюриком в качестве стольного града, в данном фрагменте летописей вообще ничего не говорится. В Лаврентьевском списке на этом самом месте вообще зияет пробел. Вот эту-то лакуну Карамзин и заполнил Новгородом. Новгород же создатель «Истории Государства Российского» позаимствовал из никому не доступной теперь более поздней Троицкой летописи, которая сгорела вместе с другими бесценными реликвиями русской культуры во время знаменитого Московского пожара 1812 года. Карамзин успел сделать из утраченного списка обширные выписки. Но что любопытно: в самом тексте Троицкой летописи так же, как и в Лаврентьевском списке, на месте упоминания первой столицы Рюрика значился пробел. Зато на полях рукой какого-то позднего читателя была сделана приписка: «Новгород» (в те времена украшать поля древних книг собственными замечаниями считалось в порядке вещей). Вот эту-то чужую приписку XVIII века Карамзин ничтоже сумняшеся и выбрал в качестве шаблона для своей версии эпизода с «призванием князей», что стало каноном и для большинства последующих трактовок.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: