Михаил Маслов - Утерянные победы советской авиации

- Название:Утерянные победы советской авиации

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Яуза, Эксмо

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-55510-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Маслов - Утерянные победы советской авиации краткое содержание

Об этих поражениях не любят вспоминать, эти несостоявшиеся проекты преданы забвению – но без них история авиации выхолощена и неполна. Тем более что от многих разработок приходилось отказываться вовсе не из-за их несостоятельности, а потому, что они слишком опередили свое время. Тяжелый бомбардировщик «Святогор», высотные самолеты БОК, авиагиганты Туполева и Калинина, первые автожиры, противотанковый штурмовик «Пегас» – в этой книге подробно освещаются самые амбициозные отечественные авиапроекты, на которые в свое время возлагались большие надежды, в которые были вложены огромные средства, время, человеческие и производственные ресурсы, которые могли бы перевернуть всю историю авиации, но по различным причинам (дороговизна, аварийность, интриги конкурентов, репрессии и т. п.) так и остались на бумаге или были заморожены на стадии летных испытаний и опытных образцов, так и не востребованных ВВС.

Утерянные победы советской авиации - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Автожир, получивший обозначение ЦАГИ 2–ЭА (Экспериментальный аппарат-2), являлся двухместным, был оснащен звездообразным двигателем воздушного охлаждения Гном Рон «Титан» мощностью 225 л. с.

Конструктивно фюзеляж ЦАГИ 2–ЭА представлял собой сварную стальную ферму, рассчитанную на посадку с вертикальной посадочной скоростью до 4,5 м/сек. Передняя часть фюзеляжа обшита листовым дюралюминием, далее – полотном. Над передним пилотским сиденьем установлена четырехстержневая пирамида, на которой крепится свободно вращающийся четырехлопастный несущий ротор. Лопасти ротора состояли из хромомолибденовой трубы размером 50×47 мм с поперечными деревянными нервюрами, обшивка из фанеры толщиной 1 мм. Для уменьшения провисания они крепились расчалками к конусу, расположенному над осью ротора. Вес ротора составил 126 кг, т. е. 13 % от общего веса автожира.

Низко расположенное крыло деревянной конструкции, с отогнутыми законцовками для повышения путевой устойчивости, снабжено элеронами. При расчетной максимальной скорости полета крыло несло 25 % полетного веса, при минимальной скорости – около 7 %.

Оперение в основном деревянной конструкции, лонжероны стабилизатора и руля высоты из дюралюминиевых труб. Особенностью горизонтального оперения являлось его предназначение для воздушной (или аэродинамической) раскрутки ротора, поэтому оно было выполнено по бипланной схеме, с двумя килевыми шайбами. При раскрутке ротора обе горизонтальные поверхности оперения отклонялись на 55–60°, образуя тем самым дефлектор, направляющий воздушный поток от тянущего винта вверх на ротор. Этот способ, предложенный Сиервой, получил название «хвост скорпиона», он позволял раскручивать несущий ротор до 60–70 оборотов в минуту. Недостатком способа считалось то, что за время перестановки горизонтального оперения в полетное положение вращение ротора уменьшалось до 50 оборотов в минуту. Тем не менее даже с этим показателем разбег автожира на взлете оказался сравнительно малым и составил около 50 м.

Осенью 1931 г. постройка ЦАГИ 2–ЭА на Заводе опытных конструкций (ЗОК) завершилась и его передали на испытания в ОЭЛИД ЦАГИ (Отдел эксплуатации, летных испытаний и доводки). Первый полет ранним утром 17 ноября 1931 г. совершил летчик С. А. Корзинщиков. Присутствовали А. М. Черемухин, И. П. Братухин, М. Л. Миль, В. А. Кузнецов, М. А. Тайц. После раскрутки ротора автожир взлетел, сделал несколько кругов над Ходынкой и благополучно приземлился. Через несколько дней 2–ЭА произвел облет Москвы в районе ЦАГИ в сопровождении самолета Р-5. Все сотрудники ЦАГИ и опытного завода высыпали на улицу, чтобы посмотреть летящий в небе автожир, созданный при их участии.

Нужно отметить, что, несмотря на удачное начало испытаний, скоро проявились недостатки, особо присущие автожирам крыльевой схемы. На пробеге, на малой скорости автожир становился практически неуправляемым, его сильно раскачивало. Достаточно было небольшого бокового ветерка, чтобы завалить аппарат на бок. Инженер Изаксон так описал один из эпизодов испытания ЦАГИ 2–ЭА:

«Машина, которая подвергалась испытаниям, вообще была очень удачна, поэтому однажды ее решили показать Начальнику ВВС Якову Алкснису. Пригласили его на Центральный аэродром, туда, где нынешний «Аэропорт», станция метро. Он приехал с группой своих офицеров. Наш испытатель летчик Корзинщиков поднялся в воздух. Это было очень эффектно. Он поднялся с очень маленького разбега, летал на двух тысячах, потом показал скорость очень маленькую, скорость большую. Сел прекрасно и в этот момент его развернуло, он завалился на бок, сломал ротор, так что вся «обедня» оказалась испорчена.

2-ЭА Первый экспериментальный автожир 2-ЭА конструкции ЦАГИ в полете

Конечно, Алкснис не знал истинной причины и решил, что стартер (т. е. дежурный, указывающий направление старта в соответствии с направлением ветра. – М. М. ) неправильно дал старт, поэтому посадка была выполнена с боковиком. И даже дал этому стартеру 10 суток гауптвахты. Но мы то поняли, что стартер не при чем, что это органический порок этих машин: неуправляемый разворот после посадки».

Скоро после указанного случая авария повторилась. Начали искать причину, наиболее активно этим вопросом занимался М. Л. Миль, который провел исследование «О неуправляемых разворотах автожиров при посадке». Это была его первая научная работа, посвященная проблемам винтокрылых аппаратов.

При продолжении летных испытаний ЦАГИ 2–ЭА на скоростях 120–130 км/ч отмечалось биение ротора, причиной которого считалась недостаточная жесткость лопастей, ведущая к различной их закрутке в полете. В основном проблему удалось решить, используя в лонжеронах лопастей стальные хромолибденовые трубы взамен ранее используемых труб из углеродистой стали.

В одном из полетов по причине остановки двигателя автожир совершил вполне благополучный планирующий спуск с высоты 70 м. В ходе испытаний, продолжающихся в течение 1932 г., ЦАГИ 2–ЭА совершил 48 полетов общей продолжительностью 17 часов 46 минут. Эти первые полеты и проведение необходимых усовершенствований позволили получить необходимый опыт для создания следующих конструкций.

В 1933 г. ЦАГИ 2–ЭА передали в агитэскадрилью им. Максима Горького, где он использовался для агитационных полетов в течение года. В 1934 г. после израсходования ресурса двигателя автожир передали в музей Осоавиахима. Дальнейшая его судьба неизвестна.

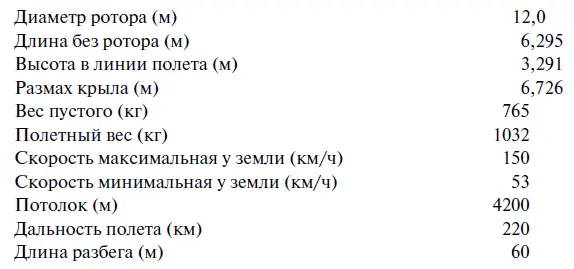

Основные технические и летные характеристики автожира ЦАГИ 2-ЭА

Автожир ЦАГИ А-4

Вполне успешные испытания экспериментального ЦАГИ 2–ЭА позволяли надеяться на перспективность подобных аппаратов, поэтому в начале 1932 г. активно обсуждались новые проекты автожиров. Однако начальник ГУАП П. И. Баранов предложил на данном этапе пойти по пути улучшения 2–ЭА, оборудовать его отечественным двигателем М-26 с механической раскруткой ротора перед запуском взамен аэродинамической, установить двойное управление для обучения летчиков. Причем одновременно с изготовлением опытного образца предлагалось заложить небольшую серию для получения навыков эксплуатации.

Государственные испытания автожира ЦАГИ А-4 с заводским № 4301

Эскизный проект автожира, получившего обозначение ЦАГИ А-4, был разработан в Отделе особых конструкций (ООК) под общим руководством А. М. Черемухина. Ведущим инженером по подготовке технической документации и постройке первого экземпляра стал Г. И. Солнцев. Разработка чертежей велась в специально созданном Конструкторском бюро Московского авиационного института (МАИ). Все аэродинамические изыскания и расчеты А-4 провела бригада аэродинамики ООК под руководством М. Л. Миля. Серийное производство решили развернуть на авиаремонтном заводе № 43 в Киеве. Техническое руководство внедрением А-4 в серийное производство, доводку конструкции в период летных испытаний осуществлял Н. К. Скржинский.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: