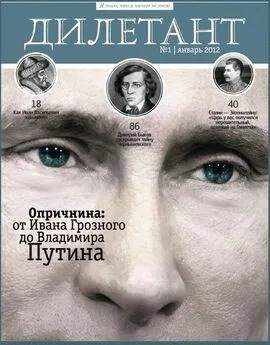

Журнал Дилетант 2012 №01

- Название:Журнал Дилетант 2012 №01

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2012

- Город:М.

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Журнал Дилетант 2012 №01 краткое содержание

Журнал Дилетант 2012 №01 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Вот и гадай: почему он, «для чего ему такая почесть», откуда этот дикий перебор — всего-то за несколько статей, недоказанную прокламацию (где мужиков отговаривают от напрасного бунта) да за роман, номера с которым были немедленно конфискованы и существовали в ничтожном числе экземпляров? Да, «Что делать?» был абсолютным чемпионом среди подпольной литературы в смысле тиражей, похвал, восторженных откликов, но в чем опасность этой книги, далеко не самой читабельной?

Первое объяснение, самое поверхностное, хотя и верное: правительство в России борется не с реальной опасностью, а с ее призраком. Действует оно — особенно силовая, репрессивная его часть — чаще всего превентивно (как в случае с Ходорковским, якобы собиравшимся устроить государственный переворот, или с Тухачевским, будто бы собиравшим заговор военных). Герцен откровенно признался в письме к Огареву, что никакой «Земли и воли» нет, что организация — плод их пиаровских, по-нынешнему говоря, усилий и что о собственной революционизации Россия узнает из «Колокола» (естественно: раз за границей пишут, значит, так оно и есть). Тем не менее в «Землю и волю» верили все, и больше всех правительство. В этом смысле тоже ничего не изменилось: русской общественной жизнью по-прежнему управляет интеллектуальный центр из Лондона, где разместилась вся свободная Россия. Чернышевский в «Что делать?» опять-таки прямо говорит, что «новых людей» еще нет, но они будут, и вот он показывает, какими, с его точки зрения, им надлежит быть. Боролись не с реальностью — с ней-то бороться надо умеючи, требуются навыки, стратегия, умение считать на два хода вперед — а со словесностью, с отражениями и надеждами, сожалениями и намерениями. Происходит так потому, что российские чиновники, и прежде всего силовики, очень непрофессиональны, а имитировать деятельность им надо, вот и сражаются в основном с журналами и мечтателями.

На этом пути они бывают жутко изобретательны. Вот, скажем, пример из сегодняшнего дня: Борис Березовский, лондонский изгнанник, заявляет, что намерен вернуться в Россию в марте 2012 года. Все забегали: значит, революция (или переворот) будет в марте! Бред, казалось бы, какое дело мирозданию до планов Березовского, он каждую осень провозглашает конец противного режима. Но вот, допустим, последняя страница романа «Что делать?». «В Пассаж! — сказала дама в трауре, только теперь она была уже не в трауре», — и т. д. Все хорошо, но действие происходит в 1865 году. Значит, в 1865 году будет революция: «Надеюсь дождаться этого довольно скоро», — заканчивает автор, и дата, дата стоит в конце! 4 апреля! Что это значит?! Что революция намечена на 4 апреля 1865 года! Вот такую конспирологию они оттуда вычитывали, и думаю, что Чернышевский вполне мог послать читателю подобную шифровку — а может, заранее забавлялся, предвкушая, как полиция будет изучать с лупой каждую буковку его творения. Факт тот, что литература считается в России бомбой главным образом потому, что бороться с реальными угрозами тут умеют куда хуже.

Вторая версия сложней: Чернышевский в самом деле представлял опасность для русского самодержавия. Не потому, конечно, что был убежденным революционером, — его убеждения были весьма своеобразны, как у всех самоучек, а потому, что обладал железным характером, несгибаемой волей, фантастической трудоспособностью и выносливостью: из всех русских публицистов бурной эпохи Александра II он один мог рассматриваться в качестве серьезного организатора, а пожалуй, что и единственного кандидата на роль шефа всего подполья. Достоевский приписывал ему именно такие масштабы, а уж в людях он понимал. Чернышевский, может, и не был, но один из всех МОГ быть координатором гигантского заговора «нигилистов» — и потому, что был отличным конспиратором, и потому еще, что характерец у него был действительно дай бог каждому. В его публицистике больше всего поражает не сосредоточенная злоба, которой столько было, скажем, у Писарева или Благосветлова, но именно что ледяное презрение. Злобы-то особой и нет, прямо говоря. Просто его оппоненты — тупые жандармы, цензура, попы, либеральные болтуны, сам адресат «Писем без адреса», в котором угадывается император, — для него не люди, только и всего. Иной биологический вид. Позиция высокомерная, не особенно гуманная, и потому вызывающая такую животную злобу у этих самых оппонентов: перед ними существо другой породы.

Чернышевского не только боготворили, как мало кого — его еще и ненавидели так же исключительно, ни на что не похоже. Почему он вызывал такую несообразно интенсивную ненависть у Толстого, почему Тургенев (у которого с Толстым тоже были далеко не идиллические отношения) только что не выл от злобы при виде Чернышевского, почему его диссертация вызывала такую сосредоточенную ярость у представителей чистого искусства, хотя там написаны обычные глупости, — да, просто глупости, нормальная нигилистическая ерунда о том, что здоровое прекрасно, а увядающее безобразно? Что такого-то?

Но Чернышевского боялись и ненавидели именно потому, что он был ДРУГОЙ — и он действительно был другим: во-первых, самоучка, сам себя сделавший, взявшийся ниоткуда. Во-вторых, бесповоротно порвавший не только с религией, в лоне которой был воспитан, но и с гуманистической традицией, потому что выше гуманизма он поставил здравый смысл. Собственно, он потому и заинтересовал Набокова, что всю жизнь действовал вопреки этому здравому смыслу, против того разумного эгоизма, согласно которому нет никакой чести, а есть прагматика. Эта теория так бесила Достоевского, что он не уставал с ней полемизировать уже после ареста и даже гражданской казни Чернышевского: Лужин в «Преступлении и наказании» рассказывает все то же самое. Это как надо было разозлить Достоевского, чтобы он, сам каторжник, не постыдился выступить против уже арестованного Чернышевского, опубликовав в 1865 году злейшую карикатуру на него — «Крокодил. Необыкновенное событие, или Пассаж в пассаже» (с явной, конечно, отсылкой к финальному Пассажу из «Что делать?»)! Тут уж заговорила вся общественность: нехорошо, мол, — и продолжения не последовало, а скоро и журнал Достоевского «Эпоха» закрыли все за ту же неблагонадежность: для российской власти талантливый союзник, пожалуй, еще опасней, чем оппонент…

Чернышевский эту ненависть заслужил, честно заработал, поскольку он и впрямь существо иной породы, и именно сверхчеловеков этого типа он инициировал, будил, растил своим романом; Чернышевский мечтает не о социальной, а об антропологической революции — как Горький впоследствии. Немудрено, что его так полюбил Ленин: он первым увидел в «Что делать?» портрет новой человеческой особи, задатки которой он в себе ощущал. Задатки эти — исключительный ум, целеустремленность, сила характера — и полное отсутствие сентиментальности, а точней, того, что мы называем совестью. Что разумно, то и нравственно; что полезно, то и прекрасно. Чернышевского отличает изумительная, никогда в русской литературе не встречавшаяся глухота — не столько к чувствам, к эстетике, сколько вообще к иррациональному устройству мира. Он совершенно убежден, что человек управляется материальными стимулами; что стоит ему создать нормальные условия, и он будет хорош; что условности надо отбросить, потому что от них один вред и лишнее мученье. А условности — это у нас как раз брак («Прежде я тебя любил, а теперь уважаю», — говорит муж изменившей жене), честь (сословный предрассудок, не заслуживающий внимания), деликатность (форма лжи, трусости, уклонения от правды)… Между тем человек как раз и есть условность, конвенция, только это отличает его от зверя, и сам Чернышевский в быту только и делает, что соблюдает эти конвенции, отстаивает собственную честь и честь единомышленников, проявляет сострадание, а то и сентиментальность… Эстетическая глухота не означает нравственной, хоть и связана с нею; до конца вытравить из себя человека не удается никому — даже Ленин, слушая «Аппассионату», испытывает иррациональные порывы сострадания к своим бывшим и будущим жертвам; но в смысле стремления к полному расчеловечиванию Ленин, безусловно, человек Чернышевского и в огромной степени последователь этого русского Ницше.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: