Андрей Смирнов - «Соколы», умытые кровью. Почему советские ВВС воевали хуже Люфтваффе?

- Название:«Соколы», умытые кровью. Почему советские ВВС воевали хуже Люфтваффе?

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Яуза»

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-44593-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Смирнов - «Соколы», умытые кровью. Почему советские ВВС воевали хуже Люфтваффе? краткое содержание

Эта сенсационная книга, основанная не на агитках, а на достоверных источниках – боевой документации, подлинных материалах учета потерь, неподцензурных воспоминаниях фронтовиков, – не оставляет от сталинских мифов камня на камне. Проанализировав боевую работу советской и немецкой авиации (истребителей, пикировщиков, штурмовиков, бомбардировщиков), сравнив оперативное искусство и тактику, уровень квалификации командования и личного состава, а также ТТХ боевых самолетов СССР и Третьего Рейха, автор приходит к неутешительным, шокирующим выводам и отвечает на самые острые и горькие вопросы: почему наша авиация действовала гораздо менее эффективно, чем немецкая? По чьей вине «сталинские соколы» зачастую выглядели чуть ли не «мальчиками для битья»? Почему, имея подавляющее численное превосходство над Люфтваффе, советские ВВС добились куда мeньших успехов и понесли несравненно бoльшие потери?

«Соколы», умытые кровью. Почему советские ВВС воевали хуже Люфтваффе? - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

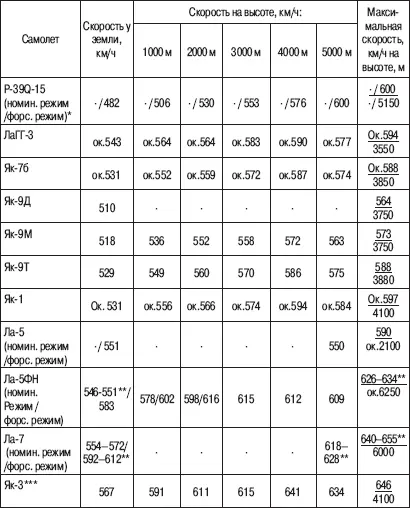

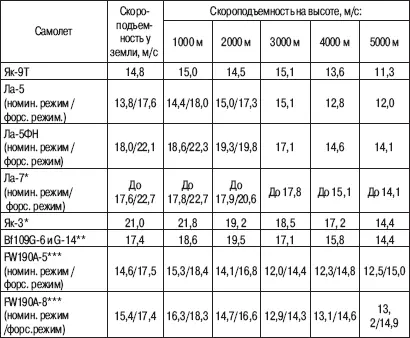

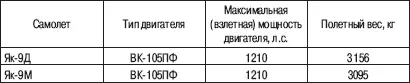

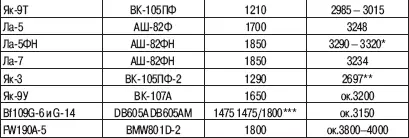

И только в июне – июле 1944 г. на фронте стали применяться такие советские истребители, которые имели реальное превосходство над немецкими в горизонтальной скорости (а отчасти и в скороподъемности) во всей зоне основных воздушных боев (см. табл. 17 и 18). Это были Як-3 и Ла-7, выпускавшиеся соответственно с марта и мая 1944-го. Создавая эти самолеты, в ОКБ А.С.Яковлева и С.А.Лавочкина сумели добиться существенного увеличения энерговооруженности путем прежде всего радикального улучшения аэродинамики и снижения веса (см. табл. 19) – причем в последнем случае конструкторам помогло уменьшение дефицита в СССР алюминия. Так, Ла-7 представлял собой Ла-5ФН, на котором наконец-то осуществили внутреннюю герметизацию фюзеляжа (выиграв этим примерно 25 км/ч скорости! 374), внесли ряд других изменений, уменьшивших аэродинамическое сопротивление, и заменили деревянные лонжероны крыла на равнопрочные, но более легкие металлические. А Як-3 получился из подвергшегося еще более радикальной модернизации Як-1. По сравнению с последним он, во-первых, был значительно легче – за счет уменьшения площади и толщины крыла, замены деревянных лонжеронов металлическими, уменьшения запаса горючего и некоторого ослабления конструкции. Во-вторых – благодаря все тому же уменьшению габаритов крыла, а также уменьшению площади хвостового оперения, замене полотняной обшивки хвостовой части фюзеляжа фанерной и ряду других мер – Як-3 обладал меньшим, чем Як-1, аэродинамическим сопротивлением. Наконец – после того как моторостроители «выжали последние соки» 375из и так уже форсированного М-105ПФ, – новый «яковлев» получил несколько более мощный двигатель М-105ПФ-2 (с 8 апреля 1944 г. он именовался по инициалам главного конструктора В.Я.Климова – ВК-105ПФ-2).

Достижению самолетами Як-3 и Ла-7 превосходства в важнейших летных данных способствовало и то обстоятельство, что у применявшихся на советско-германском фронте немецких истребителей скорость и скороподъемность в зоне основных воздушных боев практически не возросли и во второй половине 1944 г. Появившаяся в июле 1944-го в небе Белоруссии (а осенью и в Прибалтике) очередная модификация «фоккера» – FW190А-8 – летала лишь ненамного быстрее, чем предыдущие, и из новых советских истребителей могла догнать разве что Як-3 у земли, а по скороподъемности была значительно хуже. Самолеты Bf109G-14 – начавшие в том же июле 1944-го постепенно вытеснять Bf109G-6 – по летным данным от последних не отличались. А выпускавшиеся с октября 1944-го значительно более скоростные Bf109G-10 и Bf109К-4 с моторами DB605DCM на Восточном фронте до 1945 г., по-видимому, не применялись (истребителей с повышенными летными данными требовала прежде всего ПВО Германии, боровшаяся с английскими и американскими машинами, скорость которых уже перевалила за 700 км/ч).

Таблица 17***ВЫСОТНО-СКОРОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕМЕЦКИХ И СОВЕТСКИХ ИСТРЕБИТЕЛЕЙ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1944 Г. 376

Примечание. Знак · означает отсутствие данных.

*При использовании 100-октанового бензина.

**Разброс значений вызван привлечением данных по нескольким экземплярам.

***Данные соответствуют экземпляру, выпущенному в начале 1945 г.

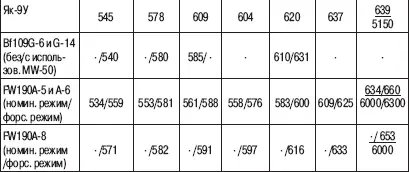

Предваряя таблицу 18, укажем, что скороподъемность ЛаГГ-3, Як-1 и Як-7б в 1944 г. должна была быть практически той же, что и у Як-9Т – оснащенного тем же двигателем и обладавшего примерно таким же полетным весом, – а у Як-9Д и Як-9М – быть несколько меньшей, чем у Як-9Т (из-за бóльшего веса этих модификаций). Оговорим также, что для немецких машин в таблице 18 указаны в основном расчетные данные. Методика получения их для Bf109G-6 (не отличавшегося здесь от Bf109G-14) и FW190А-5 (практически не отличавшегося от FW190А-6) была описана выше; она же применялась и для FW190А-8. В последнем случае основой для вычислений послужили известное по немецким источникам значение скороподъемности этого истребителя у земли и график изменения с высотой скороподъемности испытывавшегося в 1944 г. в НИИ ВВС самолета FW190F-8 (№ 580967) – штурмового варианта FW190А-8 377. Как и в других подобных случаях, принималось, что скороподъемность нового экземпляра FW190А-8 на всех высотах превышает скороподъемность побывавшего в эксплуатации экземпляра FW190F-8 на ту же величину, что и у земли.

Таблица 18***СКОРОПОДЪЕМНОСТЬ НЕМЕЦКИХ И СОВЕТСКИХ ИСТРЕБИТЕЛЕЙ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1944 Г. 378

*Приведенные значения (для Ла-7 – указанные после предлога «до») соответствуют экземплярам выпуска начала 1945 г. В 1944 г. у Ла-7 скороподъемность была явно ниже.

**Указанные значения достигались, по-видимому, без использования системы MW-50. За исключением скороподъемности у земли, данные приведены расчетные.

***Данные расчетные (за исключением скороподъемности у земли).

Таблица 19***ЭНЕРГОВООРУЖЕННОСТЬ НЕМЕЦКИХ И СОВЕТСКИХ ИСТРЕБИТЕЛЕЙ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1944 Г. 379

*Разброс значений вызван привлечением данных по нескольким экземплярам.

**Приведены данные экземпляра, выпущенного в начале 1945 г.

***В числителе – без использования системы MW-50, в знаменателе – с использованием.

Подчеркнем, что самолеты Як-3 и, по крайней мере, значительная часть самолетов Ла-7 имели в зоне основных воздушных боев не только теоретическое (усматриваемое из таблиц 17 и 18), но и реальное превосходство в скорости и скороподъемности над немецкими истребителями. Порукой тому – свидетельства пилотов люфтваффе, собранные и обобщенные после войны В.Швабедиссеном. Як-3, прямо указывает этот автор, «обладал большей скоростью, маневренностью и скороподъемностью, чем Bf109G и FW190. Немецкие истребители уступали Як-3 во всем, кроме вооружения [и, уточняет немецкий ас В.Липферт, скорости пикирования. – А.С. ]. То же самое можно сказать и в отношении советского истребителя Ла-7» 380.

Правда, у Ла-7 превосходство над «немцами» в летных данных было в 1944 г. минимальным, во всяком случае, значительно меньше, чем можно подумать, ознакомившись с таблицами 17 и 18. В бою скорость и скороподъемность этих истребителей оказывались заметно ниже, чем на испытаниях в НИИ ВВС: ведь моторы АШ-82ФН (так, по инициалам главного конструктора А.Д.Швецова, с 8 апреля 1944 г. именовались М-82ФН) по-прежнему «работали ненадежно» 381. Так, при наборе высоты они перегревались (не позволяя, следовательно, достигать теоретической скороподъемности), а на средних высотах из-за невысокого качества изготовления отмечался недобор мощности: увеличенные зазоры приводили здесь к падению давления в цилиндрах. Кроме того, Ла-7 так и не получил автоматического управления винтомоторной группой – и, значит, мог, как и прежние «лавочкины», недобирать в бою скорости и скороподъемности из-за того, что летчик открывал до отказа створки капота и не успевал изменять шаг винта...

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: