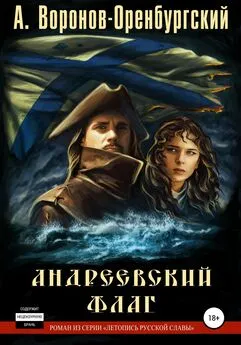

Павел Войнович - Воин под Андреевским флагом

- Название:Воин под Андреевским флагом

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Эксмо»

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-47460-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Павел Войнович - Воин под Андреевским флагом краткое содержание

Эта книга восстанавливает справедливость, впервые воздавая должное одному из легендарных «екатерининских орлов», воину под Андреевским флагом, прославившему и родную Черногорию, и Сербию, и Россию, которая стала для Марко Ивановича Войновича второй родиной и которой он с честью служил всю жизнь.

Воин под Андреевским флагом - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Cразу четыре «Славы» значились в списках кораблей и судов большевиков в годы Гражданской войны. Впрочем, три из них были вскоре переименованы, а четвертое прослужило всего год.

В 1957 году в «Славу» переименовали крейсер «Молотов», участвовавший в 1941 году в обороне Севастополя и в Керченско-Феодосийской десантной операции.

Боевой флаг этого крейсера в 1983 году был поднят уже на новом ракетном крейсере «Слава» – флагмане современного Черноморского флота. Крейсер оснащен самыми передовыми видами вооружения: при вводе в строй этот корабль уже обладал тремя (!) космическими системами связи, навигации, разведки и целеуказания. В ходе ремонта в 1996 году крейсер переименовали в «Москву».)

За три с половиной военных года Марко Войнович сделал стремительную карьеру, дослужившись от мичмана до капитан-лейтенанта – и это в 24 года! Ему поручали командовать уже эскадрами.

Однофамильцы и самозванцы

Надо заметить, что во многих документах той поры братья Иван и Марко Войновичи обозначаются одинаково: «граф Войнович», что приводит иногда к путанице. У некоторых авторов встречается, например, утверждение, что якобы Марко Войнович в 1769 году в команде генерал-майора князя Ю.В. Долгорукова участвовал в поимке самозваного «императора Петра III» – Степана Малого в Черногории. В отличие от российского «Петра III» – Емельяна Пугачева, Малый действительно внешне походил на императора и был довольно образованным: знал, например, несколько языков. Для поимки этого самозванца граф Орлов направил в Черногорию отряд из 26 офицеров. Но пока русские занимались поимкой, за ними самими стали охотиться венецианцы и турки в горах и на побережье. За голову Долгорукова турецкий султан назначил награду в 5 тысяч червонцев (целое состояние по тем временам!). В записках самого князя из его подчиненных особо отмечается «весьма для меня нужной человек венецианской подданный граф Войнович, уроженец Кастель-Нова, – на самой границе Черногорской, человек очень верной, проворной и свою родину и язык знающий, так как и Итальянской». Однако здесь мы имеем дело с путаницей: ловить самозванца помогал Иван – в записках другого участника операции он назван по имени.

И если бы не находчивость и умение Ивана, много раз находившего выход из тупиковых ситуаций, вряд ли бы его товарищам суждено было вернуться в Италию. Схватив Степана Малого, князь Долгоруков через несколько дней решил на свой страх и риск… отпустить его. Оценив обстановку, Долгоруков понял, что, во-первых, самозванство Степана не является его серьезной программой и, во-вторых, что этот лидер – единственная реальная сила в Черногории, способная противостоять туркам и венецианцам. Мало того, по освобождении князь вручил Малому русский офицерский мундир, собственноручно выписал ему патент на чин поручика и от имени императрицы поручил управление Черногорией, назначив «главным правителем народа». К тому же снабдил его сторонников порохом и оружием. Благодарный Степан вызвался быть провожатым русского отряда по ночной горной дороге из тогдашней столицы Цетинье к берегу моря у Будвы. Чтобы оттуда добраться через море до Италии, требовалось найти какое-то судно. Иван, переодевшись в матросскую форму, отправился в родной город Херцег-Нови и достал парусник. Но в море уже крейсировали венецианские галеры и дульциниотские тартаны, извещенные об отряде Долгорукова. Приходилось плыть вдоль побережья ночами. Однако у беглецов не было никаких съестных припасов. Как писал Долгоруков, «тут, должно было прибегнуть к расторопности графа Войновича: он на лодке поехал в городок, венецианам принадлежащий. По обыкновению, его стали расспрашивать, он сказал, что он не смел войти с своим судном по причине, что у него люди больны и есть умершие, что он идет из Македонии с табаком, а от больших штормов все покидал в море и просит, чтобы ему позволено было закупить провизию. При сем разговоре несколько червонцев графа Войновича доставили полное удовольствие. Начальник ему сказал: «Хорошо, что он с больными не вошел в порт и что много доходит известий о погибели в море судов от штормов»; впрочем, дал ему свободу всем снабдиться. Граф Войнович приездом своим нас очень обрадовал и мы весьма весело слушали его рассказы, а бывший с ним славонец нам сказал: «конте лаже, лаже – секретарь пише, пише», то есть: граф врет, секретарь все пишет».

А вот другая история с путаницей и самозванством. В начале 1774 года под влиянием поляков некая госпожа Тараканова объявила себя дочерью императрицы Елизаветы Петровны, сестрой Пугачева и претенденткой на русский престол. Для достижения своей цели она решилась отправиться в Венецию, а оттуда в Константинополь, но бурею была выброшена около Рагузы (Дубровника), где и прожила до конца года, рассылая письма к султану и к графу Орлову-Чесменскому.

Она писала о своем происхождении от Елизаветы Петровны, представляя даже вымышленное духовное завещание императрицы, о житье при матери до девятилетнего возраста, затем у шаха персидского, о намерении при помощи Пугачева занять престол и прочее. Однако ни обращения к султану, ни затем переговоры с кардиналами не имели никакого успеха.

В августе «великая княжна Елизавета» написала «манифестик» (la petit manifeste). В нем были набросаны мысли, развить которые должен был сам граф Орлов в большом, в официальном, так сказать, манифесте, предназначенном для флотских экипажей. Речь в нем шла о переходе Орлова с его подчиненными на службу к самозванке.

С письмом к Орлову «манифестик» был отправлен из Рагузы сначала в Венецию, затем в Ливорно, а оттуда в Пизу, куда перебрался граф. Алексей Орлов сразу же отправил эти послания к императрице, 27 сентября среди прочего он сообщал ей:

«…Еще известие пришло из Архипелага, что одна женщина приехала из Константинополя в Парос и живет в нем более четырех месяцев на английском судне, платя слишком по тысяче пиастров на месяц корабельщику, и сказывает, что она дожидается меня; только за верное еще не знаю; от меня же послан нарочно верный Офицер, и ему приказано с оною женщиной переговорить, и буде найдет что-нибудь сомнительное, в таком случае обещал бы на словах мою услугу, а из-за того звал бы для точного переговора сюда, в Ливорно. И мое мнение, буде найдется такая сумасшедшая, тогда, заманя ее на корабли, отослать прямо в Кронштадт, и на оное буду ожидать повеления: каким образом повелите мне в оном случае поступить, то все наиусерднейше исполнять буду».

Из Петербурга Екатерина шлет конкретные инструкции графу Орлову:

«Известно здесь, что она с князем Радзивиллом была в июле в Рагузе, и Вам советую послать туда кого и разведать о ее пребывании, и куда делась, и если возможно, приманите ее в таком месте, где б Вам ловко было бы посадить на наш корабль и отправить ее за караулом сюда. Буде же она в Рагузе гнездится, то я уполномочиваю Вас чрез сие послать туда корабль… Статься может, что она из Рагузы переехала в Парос и сказывает будто из Царьграда».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: