Григорий Панченко - Луки и арбалеты в бою

- Название:Луки и арбалеты в бою

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Яуза»

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-41276-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Григорий Панченко - Луки и арбалеты в бою краткое содержание

Правда ли, что арбалетный «болт» пробивал любые доспехи? Каков был темп стрельбы из боевого лука в разных воинских культурах? Где, кроме Японии, широко использовалась практика уклонения от стрел и отбива или перехвата их в полете? Применялись ли на Руси кавалерийские арбалеты? На какое расстояние летят дальнобойные стрелы, сколько весят бронебойные и на что похожи «нестандартные боеприпасы» для различных типов метательного оружия?

Богато иллюстрированная, энциклопедическая по охвату материала, эта книга восстанавливает полную историю метательного оружия, от пращи первобытного человека до мощных сборных луков и арбалетов Средневековья.

Луки и арбалеты в бою - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Разумеется, очень мощная тиковая обшивка могла удержать арбалетную стрелу: такую обшивку даже не всякая корабельная пушка пробивала. Но так можно защитить лишь «ключевые узлы», а не весь борт. Разве что речь идет о настоящей плавучей крепости: корабле-гиганте, которых на нормальную эскадру приходится максимум один-два.

Ранее мы упоминали «профессии» арбалетов в компьютерных играх и в фантастике. Но фантастики, собственно, и не требуется: спусковые устройства нашей родной Земли выглядели так, словно предназначались для инопланетных рук, право слово! Думаете, нажимать на спуск следовало привычным, естественным и вроде бы единственно возможным движением указательного пальца? Иногда – именно этим способом, но «естественность» его долгое время не была очевидна. В самых ранних арбалетах, похоже, спусковой механизм высвобождали чуть ли не всей кистью, таким движением, как передергивают затвор винтовки. Впоследствии у арбалетов появился спусковой рычаг (не крючок!), который следовало прижимать примерно так же, как нажимают ручной тормоз, укрепленный на руле велосипеда. В разных арбалетах разные стрелки делали это движением не назад, а назад-и-вверх, либо даже просто вверх: указательным пальцем, указательным и средним вместе, большим (!), мизинцем (!!)…

Да и приклад с хорошо выраженным плечевым упором земные арбалеты получили совсем уж поздно, под влиянием… мушкетов. До этого у арбалетчиков иная анатомия была, что ли?!

Если же серьезно, то натяжные устройства бывали еще более разными, чем устройства спусковые. Для сравнительно слабых арбалетов применялись те или иные типы рычагов, в основном накладных. Собственно, боевые версии этих приспособлений всегда выполнялись не зацело с самим оружием, перед выстрелом их отсоединяли; только в самых поздних из «классических» арбалетов появились «неотъемные» рычаги – но это произошло уже в то время, когда арбалет практически полностью сменил профессию с боевой на охотничью. В современных спортивно-охотничье-диверсионных моделях приняты и встроенные рычаги, и «переломные» системы, и тетивы-полиспасты с закрепленными на конце дуг колесиками-эксцентриками. Эти современные модели рассчитаны на жалкие десятки килограммов: без механизмов современному стрелку такое натяжение не осилить (позор!!!). Такие полиспасты с колесиками в духе «Рэмбо-2» – правда, там лук был (вдвойне позор!!!) – позволяют легко и быстро натягивать тетиву, но снижают меткость. Самые мощные из средневековых рычагов способны взвести 200-250-килограммовую – не по весу, понятно – дугу, причем заметно быстрее, чем ворот, хотя и сами требуют приложения большей силы.

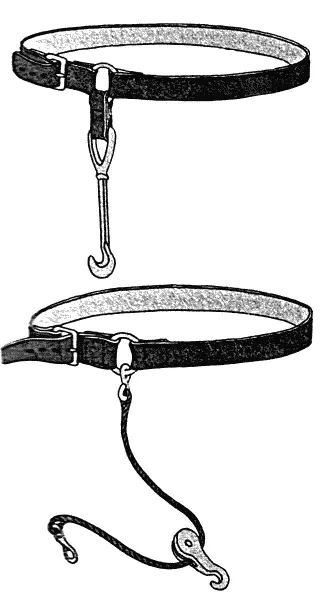

Был еще поясной крюк (пояс, разумеется, тоже специальный: часть оружия!), иногда с присоединенным к нему тросиком и небольшим блоком, который, в свою очередь, перед натягиванием тетивы присоединялся к арбалету. Не понимаете? А насчет полиспаста, храповика и «козьей ноги» все понятно? Уж извините: инженерные подробности здесь обсуждать вряд ли уместно, см. иллюстрации! Словом, крюк накладывали на тетиву и с силой распрямлялись из полусогнутого положения. Арбалетную дугу мощностью 100–150 кг так можно было натянуть за несколько секунд.

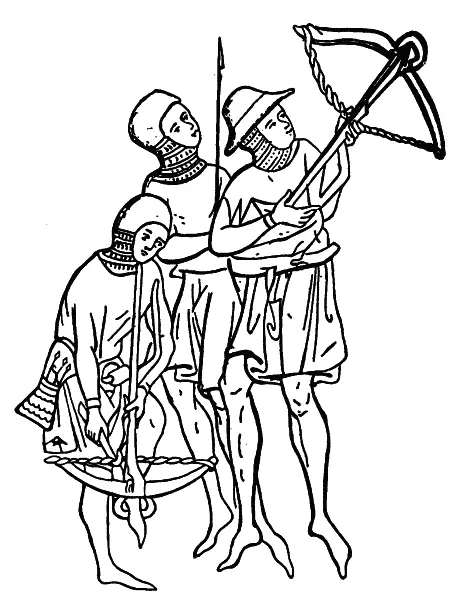

«…В наиболее простом варианте его (натяжной крюк. – Авт .) цепляли рукой за тетиву, а левой ногой, вставляемой в стремя, оттягивали арбалет вниз, поддерживая его второй рукой. Такой способ изображен на миниатюре Велиславской Библии, хранящейся в Праге. Позднее появился крюк с двумя ручками. Воин тянул тетиву не одной, а двумя руками, прижав арбалет ногой к земле.

Более практичным было крепление крюка к кожаному поясу стрелка» (Ю. Шокарев, «Арбалет»).

Прорисовка с миниатюры Велиславской библии: если даже у одного из арбалетчиков, заряжающего оружие, крепление крюка к поясу и не изображено – то у другого именно такой крюк все-таки висит именно на поясе

Одинарный поясной крюк и простой веревочный блок поясного крепления (крюк цепляли за тетиву, а зацеп на конце троса крепился за штифт на ложе арбалета)

Нет, не получается. Крепление крюка к поясу было не «более практичным», а ЕДИНСТВЕННО ВОЗМОЖНЫМ. То, что на некоторых миниатюрах этого крепления «не видно», объясняется просто: это не фотография, а рисунок с высокой степенью условности. Никто и никогда «просто» рукой, одной или двумя, крюк не удерживал (не удержать!). И натяжное движение всегда производилось снизу вверх, напряжением становой тяги, мышц пресса и спины. А приподнимали арбалет не для того, чтобы опускать его «всего лишь» силой ноги, но потому, что таков был алгоритм натяжения: сначала зацепить тетиву за крюк, потом вставить ногу в стремя, вместе с арбалетом опустить ее, согнувшись, на землю – и лишь теперь распрямляться, используя силу всего тела…

Оружие малой для арбалета мощности порой натягивали и вообще безо всяких приспособлений – правда, с большей затратой собственных сил. Ступню (а иногда и обе ступни) – в арбалетное стремя (у примитивных арбалетов – на сам лук), обеими руками взяться за тетиву – и распрямляйся, пока тетива не встанет на зацеп. Вот так изготавливают к выстрелу те самые цангры (все-таки с буквой «н»). Если же переходить при этом не из полусогнутого положения в стоячее, а из полусидячего в лежачее – то и за 300 кг можно выжать (согласно китайским военным трактатам, мощность арбалетов доходит «до двенадцати даней», но не будем снова вычислять, какой из даней имеется в виду. Даже если самый маленький – все равно этого, наверно, хватит для натяжения манубаллисты!). Правда, особого выигрыша в скорости это не даст, зато потребует свободного пространства – что не всегда удобно в строю. И вообще это скорее китайская манера, а китайские арбалеты очень своеобразны, о них тоже разговор впереди.

Боевые рубежи

Какова же, при такой силе оружия, дистанция эффективной стрельбы?

Так сразу и не ответишь. Смотря чем, по кому и с какой целью.

Сразу оговоримся: по назначению арбалеты (не только стрелы, но и оружие как таковое) бывают дальнобойные и бывают бронебойные. Первые нужны, чтобы с максимально возможного расстояния дать первый залп по несущейся на вас чингисханообразной орде, а потом успеть максимальное число раз повторить такие залпы, прежде чем противник доскачет на лучный выстрел. Тоже классическая китайская традиция полевого боя; против монголов эпохи Чингисхана она не сработала, но против них ничего и ни у кого не срабатывало – дело тут не только в оружии.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Григорий Панченко - Потерянная принцесса [litres]](/books/1074813/grigorij-panchenko-poteryannaya-princessa-litres.webp)