Владимир Бешанов - Брестская крепость

- Название:Брестская крепость

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Яуза : Эксмо

- Год:2009

- ISBN:978-5-699-37456-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Бешанов - Брестская крепость краткое содержание

Теперь эти факты общеизвестны — однако в истории Брестской крепости еще немало спорных моментов и «белых пятен», а вопросов куда больше, чем ответов. Почему немецкое нападение застало ее защитников врасплох? Зачем накануне войны из крепости был выведен практически весь гарнизон? Каковы были соотношение сил и потери сторон? И почему правду о «бессмертном гарнизоне» вычеркнули из народной памяти на два десятилетия?

В новой книге популярного историка даны ответы на самые острые и «неудобные» вопросы. Это — первая полная летопись Брестской крепости, освещающая не только события 1941 года, но всю ее полуторавековую историю.

Брестская крепость - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Боевых командиров, помнивших эпоху наполеоновских войн, сменили плац-парадные «танцмейстеры». A.A. Керсновский писал: «Вальтрапы и ленчики, ремешки и хлястики, лацканы и этишкеты сделались их хлебом насущным на долгие годы. Все начальники занялись лишь фрунтовой муштрой. Фельдмаршалы и генералы превращены были в ефрейторов, все свое внимание и все свое время посвящавших выправке, глубокомысленному изучению штиблетных пуговичек, ремешков, а главное — знаменитого тихого учебного шага «в три темпа…» Замысловатые построения и перестроения сменялись еще более замысловатыми. Идеально марширующий строй уже не удовлетворял — требовались «плывущие стены»!.. На стрельбу по-прежнему отводилось 6 патронов в год на человека. В иных полках не расстреливали и этих злополучных шести патронов из похвальной экономии пороха. Смысл армии видели не в войне, а в парадах, и на ружье смотрели не как на орудие стрельбы и укола, а прежде всего как на инструмент для охватывания приемов…

Боевая подготовка войск на маневрах сводилась к картинному наступлению длинными развернутыми линиями в несколько батальонов, шедших в ногу, причем все заботы командиров — от взводного до корпусного — сводились к одному, самому главному: соблюдению равнения… Так создавалась на плацах какая-то особенная «мирно-военная» тактика, ничего общего не имевшая с действительными боевыми требованиями. Система эта совершенно убивала в войсках, особенно в командирах, всякое чувство реальности. Все было построено на фикции, начиная с «показных атак» дивизионного и корпусного учения и кончая «показом» заряжания и «показом» выстрела одиночного обучения…

Настоящий воинский дух, бессмертные российские военные традиции в полном блеске сохранили только кавказские полки. Остальная же армия мало-помалу разучилась воевать…»

Такой же порядок Николаю мечталось видеть в Европе.

Когда в феврале 1848 г. вспыхнула революция во Франции, царь составил манифест, в котором говорилось: «Возникнув сперва во Франции, мятеж и безначалие сообщились сопредельной Германии, и разливаясь повсеместно с наглостью, возраставшею по мере уступчивости правительств, раздражительный поток сей прикоснулся наконец союзных нам Империи Австрийской и Королевства Прусского. Теперь, не зная более пределов, дерзость угрожает в безумии своем и нашей, Богом нам вверенной России». В связи с революционным взрывом, потрясшим Европу, Брест-Литовская крепость впервые была приведена в боевую готовность. В марте 1849 г. по просьбе австрийского императора Франца-Иосифа русские войска под командованием николаевского «отца-командира» И.Ф. Паскевича отправились на подавление венгерского восстания — спасать династию Габсбургов.

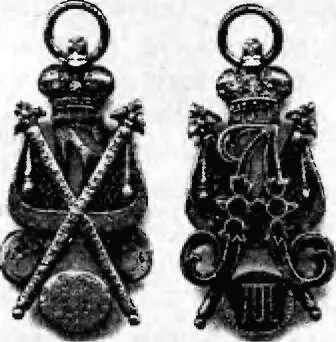

Брестский пехотный полк в 1844–1846 гг. в составе 13-й пехотной дивизии был «откомандирован» в Дагестан ловить мюридов Шамиля, в 1849 г. усмирял Трансильванию, затем снова оказался на Кавказе, где сражался с турками во время Крымской войны 1853–1856 гг. и заслужил Георгиевское знамя.

В эту войну благодаря своей бездарной дипломатии, Россия оказалась в условиях внешнеполитической изоляции. Совершенно неожиданно для царя изменили свою ориентацию «союзные Империя Австрийская и Королевство Прусское», недвусмысленно угрожавшие русским границам. Боевые действия велись на Дунае, Кавказе, в Крыму, под Архангельском и Петропавловском. Отдельные 100-тысячные армии приходилось держать на Балтийском побережье и в Царстве Польском. Летом 1854 г. Брест-Литовская крепость была переведена на военное положение. В связи с возможностью нападения Австрии Николай I лично разработал план военной кампании по прикрытию «центра государства». Врага намечалось встретить на реках Вепрж и Висла и, опираясь на крепости первой линии, дать ему генеральное сражение. В случае неудачного исхода русские войска должны были левым крылом отойти к Брест-Литовску, где император собирался разместить, свою Ставку, пополниться людьми и снаряжением и занять оборону по линии реки Буг, угрожая флангу и тылам австрийцев в случае попытки развивать наступление на Варшаву.

«Здесь можем выждать безопасно, на что решится неприятель, — писал Николай графу Паскевичу. — Не могу думать, чтоб он отважился перейти Буг, чтоб нас атаковать под стенами крепости, ибо столь дерзкое предприятие могло бы дорого ему стоить, и неудача — повлечь изгнание его из царства, с опасностью иметь нас на фланге и быть прижату к Висле ранее, чем достигнет своей границы… Из сего, кажется мне, ясно вывесть можно, что во всяком случае Брест для нас единственный и важнейший пункт сбора. Отсюда мы можем со всем удобством действовать, как укажут обстоятельства. Прямой путь вовнутрь России нам остается свободным, и потому все, что оттуда мы получать должны: продовольствие, снаряды и даже резервы, могут достигать до армии вполне свободно».

В связи с назревавшими событиями и «недостатком помещения для гарнизона» 4–7 июля 1854 г. в Москву был переведен Александровский кадетский корпус с более 400 его воспитанниками. Имущество вывозилось обозом, кадетов отправляли в Первопрестольную поротно на вольнонаемных извозчиках. Наиболее состоятельные родители в колясках и с запасами продуктов сопровождали своих чад до места назначения. Поход занял двадцать дней. Обратно в Брест кадеты не вернулись. В Москве корпус занял казармы 2-го Карабинерского полка. В 1859 г. было принято решение о переводе корпуса в Вильно, в 1863 г. в связи с реорганизацией учебных заведений Александровский кадетский корпус был закрыт.

А в помещениях на Волынском укреплении разместили войсковой госпиталь, каменные флигели приспособили под квартиры для господ офицеров.

Крепость была дополнительно укреплена блокгаузами и рвами, на обратных скатах валов устроили палисады. В сентябре из Петербурга в Гродно и Белосток двинулись гвардейские полки.

Конфронтация с Австрией продолжения не получила. После падения Севастополя, поражения в Крыму и скоропостижной смерти императора Николая I в феврале 1856 г. война для России была проиграна. Причинами стали дипломатические просчеты, которые привели к потере союзников, а также излишняя самонадеянность, экономическая отсталость крепостнической системы, слабая военная и техническая оснащенность войск, отсутствие необходимых дорог и коммуникаций.

A.A. Керсновский так отозвался о Крымской кампании: «Сбивчивые приказы и путаные контрмарши… Застывший под ядрами строй, смыкающий ряды и подравнивающий носки в ожидании приказа, который будет отдан лишь тогда, когда окажется невыполнимым… Батальонный огонь, не причиняющий особого вреда противнику; колонны, атакующие в ногу, с соблюдением равнения на середину, с потерей половины состава — и без всякого результата… Эти войска учились воевать — и платили за уроки кровавой ценой, хоть и брали за то полную дань восхищения с врага. Эти войска отстаивали свои «ложементы» до последней капли крови, но были бессильны вырвать победу из рук врага. Они умели (и как умели!) умирать, но не умели побеждать, не имели «сноровки к победе».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: