Владимир Бешанов - Брестская крепость

- Название:Брестская крепость

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Яуза : Эксмо

- Год:2009

- ISBN:978-5-699-37456-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Бешанов - Брестская крепость краткое содержание

Теперь эти факты общеизвестны — однако в истории Брестской крепости еще немало спорных моментов и «белых пятен», а вопросов куда больше, чем ответов. Почему немецкое нападение застало ее защитников врасплох? Зачем накануне войны из крепости был выведен практически весь гарнизон? Каковы были соотношение сил и потери сторон? И почему правду о «бессмертном гарнизоне» вычеркнули из народной памяти на два десятилетия?

В новой книге популярного историка даны ответы на самые острые и «неудобные» вопросы. Это — первая полная летопись Брестской крепости, освещающая не только события 1941 года, но всю ее полуторавековую историю.

Брестская крепость - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В июле Министерство обороны решило провести в Центральном доме Советской Армии в Москве торжественный вечер, посвященный пятнадцатилетию подвига гарнизона Брестской крепости. Накануне участники обороны выступили по московскому телевидению. В этом же году по сценарию Константина Симонова был снят фильм «Бессмертный гарнизон».

Очень кстати «вдруг нашелся» Р.К. Семенюк. Он приехал в Брест в сопровождении корреспондента газеты «Красная звезда» и 26 сентября 1956 г. нашел в Восточном форту спрятанное пятнадцать лет назад знамя 393-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона. На самом деле Родион Ксенофонтович пытался сделать это и раньше, писал письма, обивал пороги военкомата, но тогда человека с сомнительным прошлым слушать не захотели. Помощник командира взвода старший сержант Ф.И. Лаенков пытался разыскать знамя 455-го стрелкового полка, которое он зарыл в землю между Западным фортом и Северными воротами, но при раскопках была обнаружена лишь «красно-бурая труха» и медальон Лаенкова, заполненный им весной 1941 г. Ненайденными, погребенными в подвалах под слоем строительного мусора, остались боевые знамена 84-го и 44-го полков, 98-го отдельного противотанкового дивизиона.

В июле 1956 г. Главнокомандующий сухопутными войсками маршал И.С. Конев подписал директиву № УУС-2/40737, а на ее основе командующий войсками Белорусского военного округа маршал С. К. Тимошенко отдал приказ № 78 о подготовке к открытию Музея обороны Брестской крепости. Открытие музея при гарнизонном доме офицеров, начальником и создателем которого стал капитан Л.A. Крупенников, состоялось 8 ноября. Музей основали на базе Комнаты боевой славы в здании бывшей казармы инженерного полка и делили помещение с размещавшимся здесь же саперным батальоном. Поскольку крепость в то время являлась закрытым военным городком, чтобы посетить музей, необходимо было выписать пропуск в комендатуре. Постепенно благодаря энтузиазму сотрудников расширялась экспозиция, выводились воинские части, музей взяло под свое крыло Министерство культуры. Сегодня основная экспозиция музея занимает 10 залов, которые рассказывают о различных этапах в истории крепости. Музей посетили около 20 миллионов человек из 130 стран мира.

В январе 1957 г. руководитель обороны Восточного форта П.М. Гаврилов был удостоен звания Героя Советского Союза. Год спустя 9-й пограничной заставе присвоили имя лейтенанта Андрея Кижеватова.

Еще в марте 1956 г. было принято решение увековечить память героев Брестской крепости, превратив Цитадель в мемориальный музей, а на ее территории воздвигнуть монумент. С позиции сегодняшнего дня эта мысль достаточно традиционная, для того времени — эпохальное событие, свидетельствовавшее о «смене вех» в идеологической работе и касавшееся не только крепости, но и всей страны. В Советском Союзе не было ни одного воинского мемориала, так же как ни в одном городе не горел Вечный огонь. В сталинские времена это считалось чуждой советскому строю пропагандой: «Буржуазия использует братские могилы и так называемые «могилы неизвестного солдата» для шовинистической агитации в подготовке к новым войнам, причем уделяет много внимания соответствующему внешнему оформлению их».

При Н.С. Хрущеве мемориалы стали «памятью военно-исторических событий», Могила Неизвестного Солдата — «апофеозом всенародной скорби о павших», а Вечный огонь — «символом бессмертия». Средств на «внешнее оформление» теперь не жалели. В 1957 г. в Ленинграде на Марсовом поле впервые в СССР был зажжен Вечный огонь, первым военным мемориалом стало Пискаревское кладбище.

В том же году Госстрой БССР объявил всесоюзный конкурс на разработку проекта. Участие в нем приняли сотни художников, скульпторов, архитекторов. Большинство авторов располагали монумент в центре Цитадели, однако были предложения разместить его на Восточном валу крепости, врезав в земляной объем, или вынести за пределы крепости. Конкурсы и проектные работы проводились с 1959 по 1960 г., однако ни один проект не удовлетворил заказчика.

23 июня 1961 г. состоялась первая большая встреча защитников крепости, приехавших в Брест из разных городов Советского Союза. Через день недалеко от музея был заложен камень будущего монумента в честь героической обороны. В 1964 г. организационный комитет по подготовке празднования 20-летия освобождения Белоруссии объявил сбор средств на строительство монумента. Средства поступали со всех уголков страны, но что строить, по-прежнему, было непонятно.

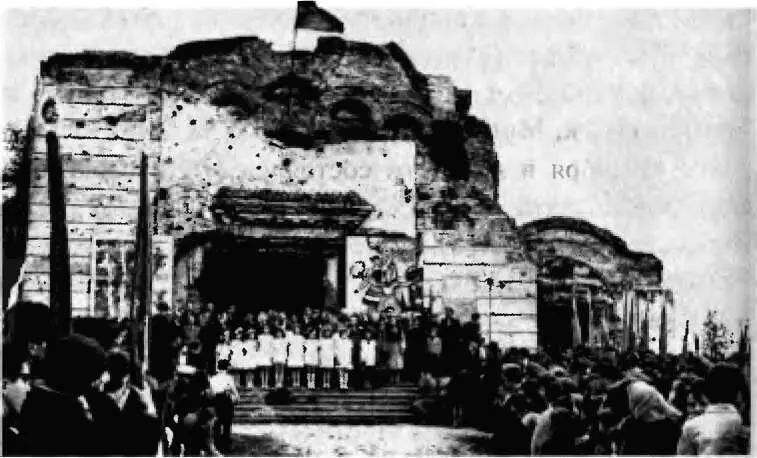

6 мая 1965 г. лейтенанту А. М. Кижеватову присвоили звание Героя Советского Союза посмертно. Еще около 200 участников обороны были награждены орденами и медалями, в том числе посмертно. Их именами стали называть улицы, школы, пионерские дружины, пограничные заставы и пароходы. В крепости прошел молодежный праздник «Брестская весна», в ходе которого возле здания красноармейского клуба был зажжен газовый факел, символизирующий Вечный огонь.

8 мая 1965 г. Брестской крепости было присвоено почетное звание «Крепость-герой», вручен орден Ленина и медаль «Золотая Звезда», которые находятся на вечном хранении в Музее обороны. Понятие «город-герой» ввел в оборот маршал И.В. Сталин. В приказе № 20 от 1 мая 1945 г. Верховный Главнокомандующий назвал городами-героями Ленинград, Сталинград, Севастополь и Одессу. Двадцать лет спустя кому-то в Политбюро пришла в голову идея присваивать геройские звезды отдельным городам, «трудящиеся которых проявили массовый героизм и мужество в защите Родины в Великой Отечественной войне». К сталинскому перечню добавили Москву, Киев и Брестскую крепость. В дальнейшем на каждый юбилей список пополняли, в него вошли Керчь и Новороссийск, Минск и Тула, Смоленск и Мурманск.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: