Михаил Барятинский - Танки ленд-лиза в бою

- Название:Танки ленд-лиза в бою

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Яуза: Эксмо

- Год:2009

- Город:М.

- ISBN:978-5-699-36244-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Барятинский - Танки ленд-лиза в бою краткое содержание

Причём больше всего не повезло именно ленд-лизовским танкам, незаслуженно ославленным как жалкие «керосинки» с «картонной» бронёй и убогими «пукалками» вместо орудий. Да, лёгкий американский Стюарт по понятным причинам был слабее среднего Т-34, но в то же время на порядок лучше лёгких Т-60 и Т-70, вместе взятых! И вообще, если ленд-лизовские танки были так уж плохи — почему Красная Армия широко применяла их до самого конца войны в составе гвардейских мехкорпусов на направлениях главных ударов?

В своей новой книге ведущий специалист по истории бронетехники опровергает расхожие идеологические штампы, с цифрами и фактами доказывая, что «шерманы» и «валентайны», бок о бок с ИСами и «тридцатьчетвёрками» дошедшие до Берлина, также заслужили добрую память и право считаться символами нашей Победы.

Содержит таблицы. * * *

Танки ленд-лиза в бою - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

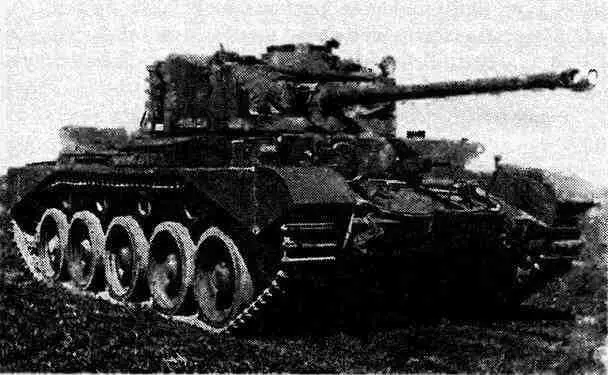

Английский крейсерский танк «Комета» на НИИБТ Полигоне в Кубинке. 1946 год.

Американский тяжёлый танк М26 «Першинг» на НИИБТ Полигоне в Кубинке. 1946 год

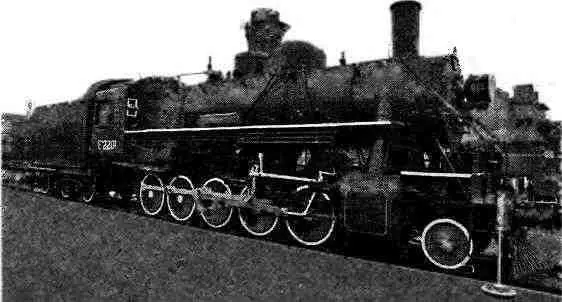

Трудно переоценить роль ленд-лизовских поставок и в такой сфере, как железнодорожный транспорт. Мало было произвести танки и самолеты, надо было еще доставить их на фронт. Выпуск же магистральных паровозов в СССР составил в 1940 году — 914, в 1941 — 708, в 1942 — 9, в 1943 — 43, в 1944 — 32, в 1945 — 8. Магистральных тепловозов в 1940 году было выпущено 5 штук, а в 1941-м — один, после чего их выпуск был прекращен до 1945 года включительно. Магистральных электровозов в 1940 году было произведено 9 штук, а в 1941-м — 6, после чего их выпуск также был прекращен. Таким образом, в годы Великой Отечественной войны парк локомотивов за счет собственного производства не пополнялся. По ленд-лизу же в СССР было доставлено 1900 паровозов и 66 дизель-электровозов (по другим данным 1981 локомотив). Таким образом, поставки по ленд-лизу превосходили общее советское производство паровозов в 1941–1945 годах в 2,4 раза, а электровозов — в 11 раз. Производство грузовых вагонов в СССР в 1942–1945 годах составило 1087 штук по сравнению с 33 096 в 1941-м. По ленд-лизу же было поставлено в общей сложности 11 075 вагонов, или в 10,2 раза больше советского производства. Кроме того, поставлялись железнодорожные крепления, бандажи, паровозные оси и колеса. По ленд-лизу же в СССР было поставлено 622,1 тыс. т железнодорожных рельсов, что составляло 83,3 % общего объема советского производства. Если же исключить из подсчетов производство за вторую половину 1945 года, то ленд-лиз по рельсам составит 92,7 % от общего объема советского рельсового производства. Таким образом, почти половина железнодорожных рельсов, использованных на советских железных дорогах во время войны, поступила из США.

Без преувеличения можно утверждать, что поставки по ленд-лизу предотвратили паралич железнодорожного транспорта СССР в годы войны.

Американский ленд-лизовский паровоз серии Еа находится ныне в музее на Витебском вокзале в Санкт-Петербурге.

В заключение этого краткого и далеко не полного обзора ленд-лизовских поставок необходимо остановиться на еще одной невоенной категории — продовольствии.

Уже в начале войны немцы захватили территорию, на которой производилось 84 % сахара и почти 40 % зерна в СССР. В 1942 году после оккупации юга России ситуация осложнилась еще больше. За время войны из США поступило 610 тыс. т сахара, что составило около 41,8 % от общего уровня советского производства. Большую роль в снабжении Красной армии и гражданского населения сыграла поставка из США мясных консервов — 664,6 тыс. т. В 1941–1945 годах в СССР было произведено всех консервов 3072 млн. условных банок, а мяса (с субпродуктами, но без производства в хозяйствах населения) — 3715 тыс. т. Если принять, что 5 тыс. условных банок консервов приблизительно эквивалентны 1 т консервов, то только мясные консервы по ленд-лизу составили около 108 % от общего производства консервов в СССР (далеко не все из них относились к мясным консервам). По отношению к советскому производству мяса поставки мясных консервов по ленд-лизу составили 17,9 %, фактически же их доля была выше, если исключить субпродукты и учесть, что консервированное мясо эквивалентно значительно большему по весу количеству сырого мяса.

Кроме мясных консервов, прозванных «вторым фронтом», в ленд-лизовский рацион входили не менее популярные «рузвельтовские яйца» — яичный порошок из серии «только добавь воды», горький шоколад (для летчиков, разведчиков и моряков), галеты, а также непостижимая для русского вкуса консервированная субстанция под названием «мясо в шоколаде». Под таким же «соусом» поставлялись консервированные индейки и куры.

Особую роль сыграли продовольственные поставки для Ленинграда и городов Крайнего Севера. Только в Архангельске, через который шел один из основных потоков продовольствия, за первую военную зиму от голода и болезней умерло 20 тыс. человек — каждый десятый житель предвоенного города! И если бы не те 10 тыс. т канадской пшеницы, которую после долгих проволочек разрешил оставить в Архангельске Сталин, неизвестно, сколько бы ещё людей подкосил голод. Еще сложнее подсчитать, сколько жизней в освобожденных районах спасли 9 тыс. т семян, переброшенных в Советский Союз по иранскому «воздушному мосту» в 1942 году к началу весенних полевых работ.

Спустя два года ситуация стала катастрофической. Перешедшая в наступление Красная армия освободила в 1943–1944 годах огромные разоренные войной территории, на которых проживали миллионы людей. Положение осложнила засуха в районах Сибири, Поволжья и Северного Кавказа. В стране разразился острый продовольственный кризис, о котором военные историки предпочитают умалчивать, сосредотачиваясь на ходе боевых действий и снабжении армии. Между тем в ноябре 1943 года и без того скудные нормы выдачи продуктов были негласно сокращены почти на треть. Это существенно сократило рацион рабочих (по рабочей продовольственной карточке полагалось 800 г хлеба), не говоря уже об иждивенцах. Поэтому поставки продовольствия к середине 1944 года значительно превысили суммарный ввоз продовольствия по Первому и Второму протоколам, потеснив в советских заявках металлы и даже некоторые виды вооружения.

Впрочем, многим советским солдатам, просидевшим в окопах на передовой от звонка до звонка, и гражданским, вкалывавшим в тылу, так и не довелось оценить вкусовые качества «второго фронта». Зато появление деликатесов из поставок по ленд-лизу было отмечено в спецмагазинах и коммерческих ресторанах в глубоком тылу, а также на чёрном рынке. Тем не менее продовольственный ленд-лиз сыграл свою роль. Поставленного в СССР продовольствия хватило бы для того, чтобы прокормить десятимиллионную армию в течение 1600 суток. Для сведения напомним, что Великая Отечественная война продолжалась несколько меньше — 1418 дней.

В августе 2006 года на Аляске был открыт памятник советским и американским лётчикам — участникам перегона боевых самолётов из США в СССР в период Второй мировой войны по программе ленд-лиза.

Так что же было бы, если бы не? Обошёлся бы Советский Союз без поставок по ленд-лизу? На этот вопрос можно ответить словами А. И. Микояна, лучше других знавшего истинное положение вещей. Отвечая на вопрос о роли ленд-лиза в Великой Отечественной войне, бывший сталинский нарком сказал:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Михаил Барятинский - Танки III Рейха. Том III [Самая полная энциклопедия]](/books/1094087/mihail-baryatinskij-tanki-iii-rejha-tom-iii-samaya.webp)

![Михаил Барятинский - Танки III Рейха. Том II [Самая полная энциклопедия]](/books/1094088/mihail-baryatinskij-tanki-iii-rejha-tom-ii-samaya.webp)

![Михаил Барятинский - Танки III Рейха. Том I [Самая полная энциклопедия]](/books/1094089/mihail-baryatinskij-tanki-iii-rejha-tom-i-samaya-p.webp)