Александр Широкорад - Мифы и реалии Полтавской битвы

- Название:Мифы и реалии Полтавской битвы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ, АСТ МОСКВА

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-061559-9, 978-5-403-02217-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Широкорад - Мифы и реалии Полтавской битвы краткое содержание

Как и почему Карл ХII оказался в украинских степях? Чем была вызвана измена гетмана Мазепы? Как обошелся Петр I с побежденными шведами? Вот лишь немногие из вопросов, на которые отвечает в своей книге известный отечественный историк Александр Широкорад…

Мифы и реалии Полтавской битвы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Еще хуже было то, что все участвующие командиры не имели ясного представления о цели этих вводных операций. Приказ об атаке был спешно разослан командующим колонн, которые потом разослали его дальше подчиненным им командирам полков и батальонов. По всей вероятности, недостаток времени не позволил передавать точные детализированные приказы, некоторые из подчиненных получили лишь инструкции в общих чертах, которые наверняка не так легко было истолковать. Сигрот поскакал с приказом об атаке к командиру третьей колонны, генерал-майору Роосу; его части должны были атаковать ближайшие редуты. Сразу после этого и Стакельберг, командующий колонной номер два, которая стояла правее солдат Рооса, промчался мимо и подтвердил, что надо атаковать. Когда этот отданный в общих чертах приказ передавался дальше подчиненным командирам, произошло некоторое искажение – примерно так, как происходит в игре “испорченный телефон”. Часть поняла задачу так, что нужно крушить все подряд, другие полагали, что речь идет, без сомнения, об атаке на линию редутов, но когда будет найден проход, все должны пройти через этот проход; вражеские укрепления должны быть просто пройдены насквозь. Замысел атаки двух средних колонн, вероятно, состоял в том, чтобы нейтрализовать опасный обстрел с флангов, которым угрожала эта часть линии редутов. Остальная пехота – первая и четвертая колонны, а также задние батальоны второй и третьей – должна была тогда, поддержанная этой вспомогательной атакой, быстро достигнуть задней линии редутов и либо обойти их, либо пробиться через них. Атака на редуты была в высшей степени второстепенным делом. Редуты были препятствием, которое надо было миновать по пути к настоящему объекту атаки – русскому лагерю. Не все командиры знали об этом – промах, за который шведам придется дорого заплатить.

Атака средних колонн была сумбурна с самого начала. Батальоны скоро отделились друг от друга, но, несмотря на это, головная часть армии быстро продвигалась вперед. Ближайший редут, который был недостроен, находился на вершине невысокой гряды, недалеко от зарослей кустарника. На это укрепление с двух сторон напали четыре шведских батальона. Им была оказана поддержка четырьмя эскадронами лейб-драгунского полка, который, по-видимому, атаковал небольшое русское соединение, стоявшее между этим редутом и ближайшим шанцем. Волны шведской атаки перехлестнули через этот редут, не задерживаясь. Гарнизон, который наверняка по большей части состоял из рабочей команды, был уничтожен весь до последнего человека. Уйти живыми удалось лишь тем, кто в страхе и панике сумел перелезть через вал и добежать до соседнего редута. Пленных шведы не брали. Все русские, которые попали к ним в руки, были застрелены, заколоты или забиты насмерть. Наступление покатилось дальше сквозь огонь и клубящийся дым. Взятый шанец бросили позади, не оставив в нем гарнизона. Два батальона Далекарлийского полка продвигались в глубь системы укреплений. Длинная синяя цепь, над которой плыли мерцающие штыки и качались острия пик, шагала вперед по песчаной земле. Она приблизилась к следующему редуту. Уже сейчас стал заметен беспорядок: разные батальоны стали расползаться, ускользать друг от друга в грохоте сражения. Два гвардейских батальона, шедшие последними в колонне Рооса, уклонились вправо. По приказу своего командира полка Карла Магнуса Поссе они примкнули к другим гвардейским батальонам в стоящей поблизости четвертой колонне. Батальоны этой колонны пытались полностью обойти редуты. Вестерботтенский полк, который взял первый редут вместе с Далекарлийским полком, очень скоро потерял контакт с этим соединением. Вместо этого вестерботтенцы стали продвигаться непосредственно к задней линии редутов, вместе с батальонами первой и второй колонны. Роос никак не мог понять, куда вдруг исчезла половина его колонны.

Король со своей многочисленной свитой и генеральным штабом находился на правом фланге поля сражения. Карл лежал на конных носилках в сапоге со шпорой на здоровой ноге; держа свою длинную шпагу в руке, он мощно, как было у него в обычае, командовал ближайшими частями» 118.

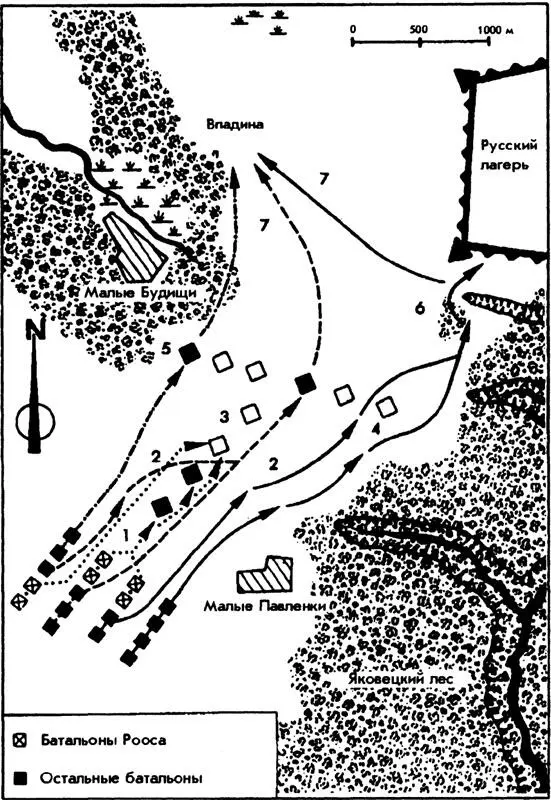

Полтавский бой. Прорыв шведской пехоты.

1. Далекарлийцы и вестерботтенцы под командованием Роса штурмуют первый редут. Затем далекарлийцы берут второй редут. 2. Батальоны Левенгаупта с правого края расширяют занятое ими пространство. Среди пехоты происходит общее движении направо. 3. Ряд батальонов – в конечном счете шесть – тщетно пытаются штурмовать третий редут. 4. Поддержанные кавалерией, батальоны на правом краю проникают за заднюю линию редутов. 5. Вестерботтенцы штурмуют один из редутов и пересекают линию. 6. Левенгаупт приказывает своим батальонам двинуться на север, чтобы атаковать русский лагерь, но сам получает приказ в отмену этого Отступление шведов после Полтавского сражения об общем сборе армии. 7. Шведские силы, которые прорвались сквозь линию редутов, снова собираются вместе во впадине к западу от русского лагеря.

Продолжая атаку против продольной линии редутов, Далекарлийский полк в 5 часов утра достиг второго редута и атаковал его. Этот редут был лучше подготовлен, чем первый, а силы атакующих были немного меньше, и потому второе нападение было и труднее, и повлекло большие потери, чем первое. Несмотря на это, редут был взят, и все, кому не удалось бежать, были «забиты, как скот». Тридцатидвухлетний прапорщик из города Орсы Андерс Пильстрем рассказывал, что они «сокрушили каждую косточку у тех, кто был внутри».

В то время как далекарлийцы штурмовали второй редут и уничтожали там людей, другие отряды (в общей сложности семь батальонов) шли вперед левее к задней линии. Теперь, когда правое крыло начало забирать еще дальше вправо, чтобы использовать открытое поле, до которого они дошли, левое крыло последовало за ним. В результате они вышли прямо на третий редут в продольной линии. Это был большой и хорошо вооруженный треугольный шанец, окруженный валом, рвом и искусственными препятствиями – рогатками. В нем ждал атаки шведов русский пехотный батальон из бригады Айгустова (500—600 солдат, которым были приданы артиллерийские орудия) под командованием своего полковника. Солдаты прекрасно понимали, что если им не удастся отбить наступавших шведов, то их постигнет та же жестокая участь, что и русских солдат в уже взятых укреплениях.

Первый батальон из Нерке-Вермландского полка под началом подполковника Хенрика Юхана Ребиндера пошел в атаку на редут. Способ действия был хорошо отработан во время бесконечных тренировок. Командир батальона отдал приказ «Приготовиться!». Четыре роты по 150 солдат каждая были построены в одну линию, по четыре человека в глубину и 150 человек в длину, что составляло фронт примерно в 130 метров. В середине каждой роты стояли по пятьдесят пикинеров, которые по команде «приготовиться» подняли свои пятиметровые пики в вертикальное положение: крепко держали пику за нижний конец и, прислонив оружие к плечу, направляли острие прямо в небо. По обе стороны от пикинеров стояли мушкетеры, примерно 100 человек в каждой роте. В руках у них были тяжелые пятикилограммовые мушкеты с кремневыми замками. Это было более надежное оружие, чем предшествующий образец, так, они лучше действовали во время дождя, но все же давали осечку в среднем при каждом девятом выстреле. Кроме того, у них была больше скорострельность, чем у прежних мушкетов: хорошо тренированный стрелок мог зарядить, прицелиться и выстрелить за 30 секунд. Практическая дальнобойность достигала 150 метров. Калибр был большой, 20 миллиметров, и вместе с большим пороховым зарядом это приводило к сильной отдаче. При выстреле приклад, как правило, приставлялся не к плечу, а к правой стороне груди, поскольку иначе был риск вывихнуть руку.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: