Алексей Вигасин - История Древнего Востока

- Название:История Древнего Востока

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Дрофа»

- Год:2007

- Город:Москва

- ISBN:978-5-358-03270-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алексей Вигасин - История Древнего Востока краткое содержание

Для студентов гуманитарных вузов, изучающих историю мировых цивилизаций, для преподавателей и учащихся колледжей, а также для всех, кто интересуется историей.

Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям «Востоковедение, африканистика» и «Регионоведение»

История Древнего Востока - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Однако при столь хищническом отношении к соседним территориям их богатства быстро оскудевали, маршруты торговых путей менялись, население разбегалось. И постепенно египтяне начали проводить более продуманную колониальную политику: завоеванные земли стали включаться в состав огромной державы. В Азии ее границы проходили в северной части Восточного Средиземноморья. Одолев могущественное государство Митанни (в Верхней Месопотамии), фараоны оттеснили противника за Евфрат. В Африке были подчинены территории вплоть до IV порога Нила (совр. Судан). Египетская держава стала самым крупным государством, которое знала до того времени мировая история: с юга на север она простиралась почти на 3500 км.

Создатели ее столкнулись с такими задачами, которые прежде никому не приходилось решать. Структура государства в итоге оказалась не менее сложной и громоздкой, чем его состав. Ядром державы оставалась долина Нила – все те же традиционные Верхний и Нижний Египет. Во главе южных, нубийских, областей, присоединенных при Тутмосе III, был поставлен наместник с титулом «царевич страны Куш», подчинявшийся непосредственно фараону. Что же касается Восточного Средиземноморья, то здесь ситуация была особенно запутанной: значительная местами плотность населения, разнообразие природных условий, хозяйственных типов, племен, наличие разветвленной сети княжеств, между которыми столетиями поддерживались союзные либо враждебные отношения, – все это не давало возможности принимать простые административные решения.

Египтяне разделили Восточное Средиземноморье на три большие зоны, примерно соответствовавшие Палестине (Ханаану),

Сирии и финикийскому побережью (совр. Ливан). Во главе каждой из этих зон стоял египетский наместник, который, однако, не был полновластным хозяином на выделенной ему территории. Фараоны сохранили политическую структуру региона: в его раздробленности они были заинтересованы. Сиро-палестинские и финикийские князья лишались права вести самостоятельную внешнюю политику, а в случае конфликтов должны были прибегать к египетскому наместнику как третейскому судье. Признавая верховную власть фараона, местные владетели привозили в Египет ежегодную дань, соревнуясь друг с другом в преданности и подобострастии. Их наследники жили неподалеку от Фив, где было особое «поселение сирийских царевичей». С одной стороны, они получали египетское воспитание, с другой – могли стать заложниками в случае каких-либо заговоров в их собственных странах.

Широкие завоевания фараонов XVIII династии сопровождались грандиозным строительством. В районе Фив выросли храмовые комплексы Карнака и Луксора. Любая политеистическая религия, в том числе и египетская, не знает понятия «истинный бог», ибо не делит многочисленные божества на истинных и ложных. Поклонения в первую очередь заслуживает «свой» бог, т. е. тот, который покровительствует данной местности, народу, политическому центру. Поскольку военные успехи сопутствовали именно фиванским фараонам, следовало почтить строительством храмов главного бога г. Фивы – Амона-Ра.

Храм рассматривался как жилище бога, а жрецы – как его слуги, обслуживающий персонал. Бог был представлен изображением – статуей, идолом. Церемония богослужения напоминала правила придворного этикета: бога могли одевать, символически кормить, принося жертвы, развлекать пением, танцами и праздничными шествиями. В особые дни календаря статую бога переносили из храма в храм, чтобы он посетил все свои жилища или наведался в гости к другим божествам.

Как всякий дом, храм божий имел свое хозяйство для обеспечения многочисленного штата прислуги, для организации празднеств и угощений. На землях, принадлежавших храму, трудились храмовые земледельцы. Фараоны Нового царства предоставляли храмам обширные земельные владения, а также сотни и тысячи людей, уведенных из побежденных стран. Речь, безусловно, идет о зависимом населении, статус которого порой напоминает рабский. Но стоит отметить, что в соответствующих надписях о дарениях отдельно перечисляются старейшины и вожди переселяемых племен – очевидно, «в плену египетском» племена сохраняли свои прежние социальные связи (семейно-клановые, племенные), иерархию и организацию.

Храмы играли важную роль не только в религиозно-культурной и социально-экономической жизни страны: жречество активно вмешивалось в государственную политику. В кризисные моменты династийной истории избрание нового фараона зависело непосредственно от воли Амона-Ра, т. е. указания его оракула. Номовая знать, опиравшаяся на авторитет своих богов и храмов, также была тесно связана с местным жречеством.

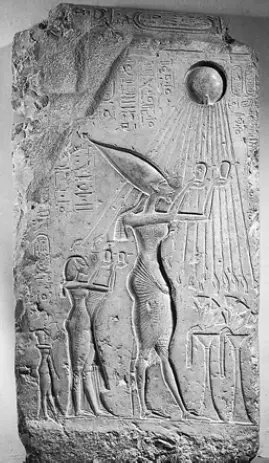

В результате грандиозных военных походов и создания великой державы произошло обогащение знати и усиление храмов. В то же время фараон чувствовал себя единовластным правителем страны и не хотел считаться с региональной политической элитой. Острый конфликт вспыхнул в XIV в. до н. э., в правление Аменхотепа IV. Развитие социально-политических противоречий привело к религиозной реформе. Фараон объявил себя сыном и избранником малозначительного бога Атона. Атон не был похож на другие египетские божества: не имел собственной мифологии и был почти лишен иконографических атрибутов, представляя собой солнечный диск. На памятниках искусства той поры фараон и его семья изображены перед солнечным диском, который протягивает им свои руки-лучи, держащие знак жизни анх. Себя самого фараон считал первосвященником Атона, от которого, как от солнца, исходит свет, тепло и всяческое благо на земле. Культы прочих богов были объявлены бессмысленными и ложными, а служители их попадали в разряд противников фараона-реформатора и его небесного покровителя.

Трудность состояла не только в том, что в такой стране, как Египет, религиозные традиции казались неколебимыми. Даже собственное имя Аменхотеп, означавшее «Амон доволен», напоминало реформатору о боге Амоне. Царь сменил его на Эхнатон – «угодный Атону». Фараон вынужден был покинуть столицу Фивы с грандиозными храмами Амону-Ра, могущественным жречеством и населением, которое было предано привычным богам. Он срочно возвел новую роскошную резиденцию – г. Ахетатон («горизонт Атона»), перенес туда архив и другие государственные учреждения и затеял монументальное строительство в честь своего бога. На месте Ахетатона сейчас находится арабская деревушка Эль-Амарна, и потому недолгий период, когда там располагалась резиденция фараона, в науке носит название амарнского.

Эхнатон и царская семья поклоняются богу Атону [Рельеф из Эль-Амарны]

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: