Алексей Вигасин - История Древнего Востока

- Название:История Древнего Востока

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Дрофа»

- Год:2007

- Город:Москва

- ISBN:978-5-358-03270-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алексей Вигасин - История Древнего Востока краткое содержание

Для студентов гуманитарных вузов, изучающих историю мировых цивилизаций, для преподавателей и учащихся колледжей, а также для всех, кто интересуется историей.

Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям «Востоковедение, африканистика» и «Регионоведение»

История Древнего Востока - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В Верхнем Египте археологи обнаруживают следы древнейших поселений. Они встречаются обычно на некотором удалении от поймы реки: в эпоху каменного века люди предпочитали селиться вдоль мелких водоемов, не рискуя строить свои жилища у самого берега могучего Нила.

Возникновение цивилизации

Создатели древнеегипетской цивилизации по внешнему облику больше напоминали население Средиземноморья, чем Черной Африки. Высокие, худощавые, смуглые египтяне противопоставляли себя окружающим народам: азиатам северо-востока, ливийцам запада, нубийцам юга. Антропологические и этнокультурные различия между народами подчеркивались и в изобразительном искусстве, и в литературных памятниках Древнего Египта. В средние века (начиная с VII в.) население страны заговорило по-арабски и стало частью мусульманского мира. Но и сейчас физический тип египтян напоминает тот, который мы видим на старинных рельефах.

Древнеегипетский язык вышел из употребления и был полностью забыт почти 2 тысячи лет назад. Лишь отдаленный его потомок сохранен в качестве культового египетскими христианами – коптами. Древнеегипетский язык в известной степени близок к основным языкам Передней Азии – семитским (начиная от тех, на которых говорили в древней Вавилонии и Ассирии, и до современных – арабского и иврита). Сходство имеется и с языками тех народов, которые живут в Африке по соседству с Египтом (в Ливии, Судане). Египетский язык принадлежит, таким образом, к семье афразийских (семито-хамитских) языков. Однако его родство и с семитскими языками Азии, и с берберо-ливийскими и кушитскими языками Африки не близкое. Очевидно, обособление древнеегипетского языка произошло в глубочайшей древности, за несколько тысяч лет до нашей эры.

Судя по археологическим находкам, первобытные земледельцы начали осваивать долину Нила не позднее V тысячелетия до н. э. Они сеяли ячмень, из которого пекли лепешки и варили пиво, и полбу для приготовления каши. Из зерен кунжута (сезама) выжимали растительное масло, лен использовали для изготовления тонких тканей. Все эти культуры и впоследствии занимали важное место в сельском хозяйстве Египта. Почву обрабатывали деревянной мотыгой, потом появилась и соха, в которую впрягали волов. Урожай снимали с помощью серпа, сделанного обычно из кости, в расщеп которой вставляли мелкие острые камни. Даже после освоения металлов основным материалом для изготовления орудий труда (скребков, ножей, топоров и т. п.) долгое время оставался камень. Становление древнеегипетской цивилизации приходится на медно-каменный век – энеолит.

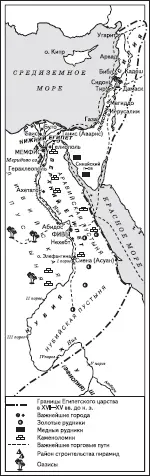

Египет в период Нового царства

В жарком африканском климате урожай зависел главным образом от влаги. Земледелие в долине Нила было возможно благодаря регулярным разливам реки. После таяния снегов на вершинах гор в районе истоков Нила и тропических ливней вода в реке поднималась на несколько метров. Поселки египтян, располагавшиеся вплоть до подножия скал, окружавших долину, на время превращались в островки, сообщение между которыми было возможно только на тростниковых лодках. Лишь к концу сентября река входила в свое обычное русло. В египетском календаре первые три месяца года (с июля по сентябрь) именовались Половодьем. Вслед за тем наступал Сев, когда земледельцы бросали семена во влажную почву, едва разрыхлив ее мотыгой или сохой. Иногда по полю прогоняли мелкий скот, чтобы он копытцами втоптал зерно в грязь. А еще через несколько месяцев, когда уже был собран урожай, наступала пора великой Суши: уровень реки сильно понижался. Черная земля долины, потрескавшаяся от жары, с нетерпением ожидала нового Половодья.

Разливы Нила не только орошали долину, мешая превращению ее в пустыню: река приносила с верховьев минеральные частицы и полусгнившие остатки тропической листвы, которые после половодья оставались на полях в виде плодородного ила. За века и тысячелетия на берегах Нила скопилась многометровая толща этого естественного удобрения, обеспечивавшего высокие урожаи. Благодаря разливам Нила сельское хозяйство Египта было весьма эффективным даже в эпоху энеолита.

Земледелие на мягких, плодородных почвах обеспечивало то, что в политэкономии называется прибавочным продуктом, т. е. продукцию сверх той, которая необходима для физического выживания людей. Благодаря высокой урожайности на орошаемых полях долина Нила уже в древности была плотно заселена. Эта небольшая территория оказалась способной прокормить сотни тысяч и даже миллионы человек. Часть населения имела возможность полностью освободиться от сельскохозяйственного труда и профессионально заняться ремеслами, искусствами, отправлением религиозного культа. Материальные и людские резервы страны позволяли вести грандиозное строительство.

Цивилизация всегда означает углубление социального неравенства. Значительная часть прибавочного продукта сосредоточивалась в руках господствующих слоев – той элиты, которой принадлежала власть в формирующемся государстве.

Древний Египет принадлежит к «цивилизациям великих рек», основанным на искусственном орошении. В Египте к концу IV тысячелетия до н. э. сложилась следующая система ирригации. Во время половодья вода распределялась по долине неравномерно. В некоторых местах ее необходимо было задержать на весь вегетационный период, и там возводились дамбы: земляные насыпи тянулись вдоль и поперек долины, деля побережье на прямоугольные «бассейны». Другие же участки перед посевом следовало, напротив, освободить от излишней влаги, и для того, чтобы предотвратить заболачивание почвы, приходилось копать отводные каналы.

Строительство и ежегодное восстановление дамб и каналов требовали усилий множества людей, ибо техника в ту пору, естественно, могла быть лишь самой примитивной. Коллективный труд, масштабные общественные работы и сильная власть, необходимая для их организации, тормозили развитие частной собственности. Для ранних цивилизаций, складывавшихся в долинах великих рек, характерны крупные хозяйства, принадлежавшие не индивидам, а целым общинам или же государству (храмам либо представителям политической власти).

Организация учета и контроля в таких хозяйствах потребовала изобретения письменности. К концу IV тысячелетия до н. э. формируется характерная египетская письменность – иероглифика. Знаки ее похожи на рисунки, и это сходство, конечно, не случайно. Иероглифика развивается из так называемой пиктографии – рисуночного письма. Пиктограмма (знак в виде рисунка) представляет собой схематическое изображение, призванное передать определенную информацию. Мы до сих пор пользуемся условными символами, близкими по типу к древним пиктограммам. Например, изображение черепа со скрещенными костями предупреждает о смертельной опасности. Схематический рисунок женщины с ребенком на руках, помещенный над передним сиденьем в общественном транспорте, напоминает, что следует уступать места пассажирам с детьми. Древняя табличка с выцарапанным на ней силуэтом козьей головы и несколькими черточками могла служить распиской в получении соответствующего числа этих домашних животных.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: