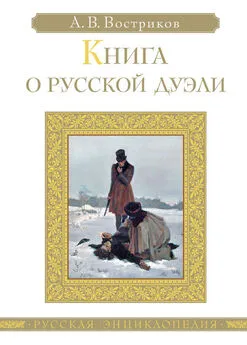

Александр Востриков - Книга о русской дуэли

- Название:Книга о русской дуэли

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство Ивана Лимбаха

- Год:1998

- Город:СПб

- ISBN:5-89059-017-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Востриков - Книга о русской дуэли краткое содержание

Книга о русской дуэли - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Выстрел на воздух как жест мог иметь самые различные, иногда противоположные значения. Он мог означать принципиальную позицию дуэлянта — не убивать. Мог означать признание своей неправоты в ссоре, приведшей к поединку, и одновременно предложение мира. Считалось очень благородным — выдержать выстрел и после этого отказаться от своего и принести извинения сопернику. Если ссора была не очень серьезной, то примирение после выстрела на воздух становилось неизбежным. Вот, например, Бальзак дал своим героям огромные седельные пистолеты (из которых довольно трудно попасть на дуэли) — и смеется: „Шутник Вернье чуть не застрелил корову, которая паслась у обочины дороги в десяти шагах от него.

— О, вы выстрелили в воздух! — воскликнул Годиссар. И противники обнялись.

— Сударь, — сказал вояжер, — ваша шутка была несколько резка, но зато забавна. Мне очень досадно, что я на вас накинулся, но я был вне себя. Я считаю вас человеком порядочным“ {17, т. 6, с. 224}.

Но отказ от ответного выстрела или выстрел на воздух могли быть и знаком презрения к сопернику, к его недостойному поведению — как, например, на упоминавшейся уже дуэли из романа Н. А. Бестужева: „Глинский опустил пистолет.

— Я знал это наперед, милостивые государи <���…>. Теперь ему довольно этого наказания; но в другой раз я употреблю оружие, которое наведет менее страха, но сделает больше пользы“.

Обычно дуэль состояла из обмена выстрелами, однако таких обменов могло быть несколько. Если по условию окончание дуэли ставилось в зависимость от ранения или смерти одного из участников, то предполагалось или специально оговаривалось, что в случае безрезультатного обмена выстрелами дуэль должна быть продолжена „сначала“. В том случае, если условия дуэли специально не оговаривались или же в них не предусматривался вариант обоюдного промаха, то предложение возобновить поединок могло последовать прямо на поле боя. При настойчивом желании одного из соперников второй считал себя обязанным согласиться, и секунданты уж тем более ничего не могли изменить. Угроза повторного оскорбления (часто — более жестокого) могла быть последним аргументом.

Каждый обмен выстрелами обладал некоторой самостоятельностью: соперники возвращались на исходные позиции; если второй выстрел был на воздух, то при продолжении боя это никого ни к чему не обязывало; после каждого обмена выстрелами могли возобновиться мирные переговоры, могли быть принесены и приняты извинения. После первого безрезультатного обмена выстрелами последующие чаще всего производились по тем же правилам; жребий обычно бросался заново. Если соперники считали, что им помешала погода, они могли ужесточить условия; понятно, что стреляться в метель на тех же условиях, что и в ясную погоду, — нелепо.

Во время дуэли могли возникнуть различные непредвиденные ситуации, связанные с оружием. Разрешение их всегда вызывало много споров, так как существовало два принципиально различных подхода.

С одной стороны, дуэль — это ритуал, и все, что было допущено к дуэли, тем самым становилось ритуальным и замене не подлежало. Иначе говоря, после того, как дуэлянт взял заряженное оружие в руки, он должен им сражаться до конца. То, что происходит с оружием в руках дуэлянта, происходит по воле той высшей силы, которой соперники вручили свою судьбу.

С другой стороны, дуэль — это все-таки бой, поэтому в боевом отношении соперники должны находиться в равных условиях, ущербность оружия должна быть устранена или компенсирована.

В большинстве случаев побеждала вторая точка зрения — оружие заменяли, но с обязательного, пусть формального, разрешения соперника; при этом секунданты обычно возражали. Во время дуэли с Дантесом Пушкин, падая раненый, уронил пистолет в снег и попросил своего секунданта Данзаса заменить его на другой. Впоследствии это породило полемику между д'Аршиаком и Данзасом. Д'Аршиак утверждал, что замена пистолета была против правил и Дантес разрешил ее из благородства. Данзас горячо, хотя и весьма сумбурно возражал, что Пушкин не получил от замены никакого преимущества (пистолеты были с пистонами и, следовательно, осечки быть не могло, а забившийся в ствол снег не был помехой, и даже наоборот — усиливал выстрел), что возражения подобного рода секунданты должны высказывать на поле боя, а не на следствии и т. п.

С. А. Панчулидзев, человек достаточно авторитетный в делах чести, по этому поводу высказался однозначно: „В данном случае прав д'Аршиак: замена пистолетов, раз они взяты в руки противника, не допускается“ {150, с. 84}.

Таким образом, запрет на замену оружия, перезаряжение вроде бы существовал (в отличие от фехтовальных дуэлей, на которых поврежденная шпага заменялась без каких-либо возражений), но почти в каждом конкретном случае пистолет все-таки заменялся или перезаряжался. (Ср. ситуацию, возникшую на дуэли Печорина и Грушницкого.)

Случалось, что один из дуэлянтов замечал, что оружие его соперника неисправно, — и предлагал заменить или перезарядить его. Такое чрезвычайное благородство, безусловно, накладывало отпечаток на весь дальнейший ход поединка: „В это время Глинский, сделав шаг вперед, остановился и сказал своему противнику: „У вас выкатилась пуля из вашего пистолета“. В самом деле, пуля лежала у ног его; секунданты взяли пистолет, чтобы снова зарядить, — и это ли обстоятельство, которого никто не заметил и которое доказывало благородство Глинского, или мысль о том, какой опасности подвергался кавалер Почетного легиона, стреляя пустым порохом и подставляя грудь под пулю на верную смерть — или оба эти ощущения вместе, только они видимо поколебали храбрость француза“ {77, с. 286}.

В традиционную форму дуэли могли вноситься дополнительные условия, превращающие ее в исключительную. Таково предложение Печорина: „Видите ли на вершине этой отвесной скалы, направо, узенькую площадку? оттуда до низу будет сажен тридцать, если не больше; внизу острые камни. Каждый из нас станет на самом краю площадки; таким образом даже легкая рана будет смертельна; это должно быть согласно с вашим желанием, потому что вы сами назначили шесть шагов. Тот, кто будет ранен, полетит непременно вниз и разобьется вдребезги; пулю доктор вынет. И тогда можно будет очень легко объяснить эту скоропостижную смерть неудачным прыжком. Мы бросим жребий, кому первому стрелять… Объявляю вам в заключение, что иначе я не буду драться“. Такое требование не противоречило идее и ритуалу благородного удовлетворения, но в значительной степени ужесточало условия.

В позднейших кодексах записано, что любая дуэль, в которой результатом предусмотрена смерть одного из соперников, считается исключительной. Однако смертельные поединки были, и вся их исключительность состояла в том, что оставшийся в живых соперник рисковал подвергнуться серьезному наказанию „за жестокость“. Условие Печорина помогало совместить требование смертельного поединка с возможностью сохранить дело в тайне, так что само по себе оно допустимо.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: