Сергей Васильев - Непридуманный подвиг Сергия Радонежского

- Название:Непридуманный подвиг Сергия Радонежского

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АТ

- Год:2019

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Васильев - Непридуманный подвиг Сергия Радонежского краткое содержание

Непридуманный подвиг Сергия Радонежского - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Монастырь государственной безопасности

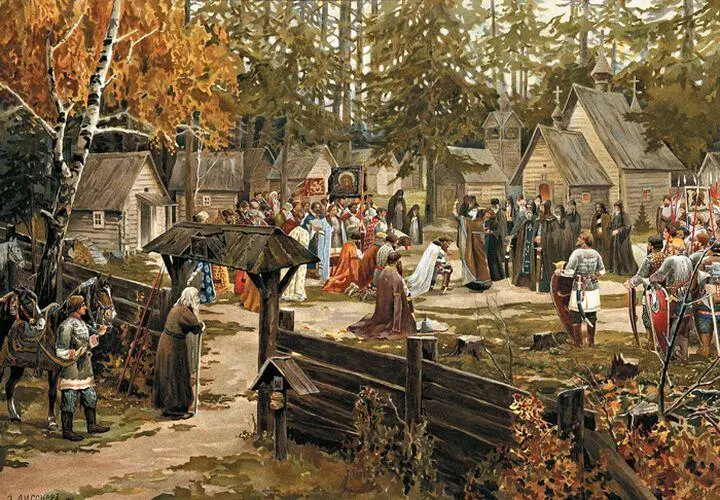

На монастырском дворе, где было всегда тесно от разного рода путешественников, можно было поделиться последними новостями, просто посудачить, задать практически любой вопрос и получить практически любой ответ. В монастырь стекались, тут формировались и отсюда растекались информационные потоки, примерно также как сегодня они формируются и растекаются в социальных сетях. А значит, монастырь был естественной базой для боя бойцов невидимого фронта.

Филигранная, невидимая простому смертному, работа монастырской разведки и контрразведки угадывается за политическими перипетиями в канун и во время битвы на Куликовом поле.

Огромной опасностью для московского княжества в те дни был риск литовско-ордынского союза и война на 2 фронта, который Москва гарантированно не выдержала бы. И когда русское войско собиралось и выходило на битву с Мамаем, геополитический тыл Дмитрия Донского обеспечивали бойцы невидимого фронта Сергия Радонежского.

В борьбе за предотвращение литовско-ордынского союза огромную роль призван был сыграть глава Православной Церкви. В июле 1379 года претендент на это место, коломенский священник Михаил, духовник самого Дмитрия Донского, известный нам сегодня под уничижительной кличкой Митяй, с большой свитой выехал из Москвы в Константинополь. В степях московское посольство имело встречу с Мамаем. после чего правитель Орды пропустил Митяя в Крым. Из Кафы (Феодосии) послы отплыли в Константинополь.

Может и история Руси могла бы пойти по другому пути, если бы Михаил-Митяй получил бы это назначение, но…

Преподобный же игумен Сергий рече: «Молю господа бога сокрушенным сердцем, да не попустит Митяю хвалящуся разорити место сие святое и изгнати нас без вины» — и Митяя (Митрополита Михаила) не стало…

Полный текст с описанием конфликта Сергия Радонежского и митрополита Михаила в летописях выглядит так:

«Митяю же. не вверяшеся Дионисий, епископ суждальский, сице же и преподобный игумен Сергий Радонежский; мняше бо Митяй на Сергиа, яко советоваше он Алексею-митрополиту не благословити Митяя по себе на митрополию русскую; ныне же мняше Митяй, яко съединилися единомысленно преподобный игумен Сергей Радонежский с Дионисием, епископом суждальскым, и не хотят поставлениа его в митрополиты. И тако негодоваше на них обоих Митяй зело и вооружашеся. Преподобный же игумен Сергий рече: „Молю господа бога сокрушенным сердцем, да не попустит Митяю хвалящуся разорити место сие святое и изгнати нас без вины“»…

«Инии глаголаху о Митяй, яко задушиша его, инии же глаголаху, яко морскою водою умориша его»….

Одним словом, прямо перед самым Константинополем Митяй (митрополит Михаил) — внезапно умирает (то ли задушенный, то ли утопленный), а распиаренные заграничные мастера секретных операций — иезуиты и нинзя — нервно курят в сторонке…

Кончина Митяя в сентябре 1379 года во многом упростила политическую ситуацию. Соперник Михаила-Митяя в борьбе за пост владыки Руси, литовский митрополит Киприан, используя все свое влияние, все связи, должен был убедить православную Литву поддержать православную Москву в ее противоборстве с «поганой» Ордой или же — по меньшей мере — удержать Ягайло от совместного с Мамаем нападения на Русь. Слово православного митрополита имело в Литве немалый вес: огромное большинство населения Великого княжества Литовского составляли русские, православные. Государственным языком в Литве в ту эпоху был русский язык.

В результате великий князь литовский Ягайло, находясь всего лишь на расстоянии дневного перехода от места Куликовой битвы не сделал ни одной попытки помочь Мамаю, так и оставшись сторонним наблюдателем.

Однако остановить Литовского князя от вмешательства было только половиной дела. Второй половиной угрозы был рязанский князь Олег, который летом 1380 года он вел тайные переговоры с Ягайло, уверял его в своей дружбе. Литовцы прислушивались к советам Олега, видели в нем своего союзника.

В одной старинной рукописной книге, происходящей из Троицкого монастыря (Стихирарь 1380 года), сохранилась интересная запись на полях — беглые заметки для памяти, сделанные писцом под впечатлением череды тревожных событий одного дня. Эта запись, неожиданно «вклинившаяся» в мерные ряды богослужебных песнопений — «стихир», проливает свет на деятельность Сергия осенью 1380 года. Вот ее содержание:

«Месяца сентября в 21 день, в пяток (пятница. — Н. Б.), на память о агиос апостола Кондрата, по литургии почата бысть писати татрать (тетрадь. — Н. Б.). В то ж день Симоновский приездил. В то ж день келарь поехал на Резань. В то ж день нача чернца увеща… В то ж день Исакий Андроников приехал к нам. В то ж день весть приде, яко Литва грядуть с агаряны (татары. — Н. Б.)… В то ж день придоша две телезе со мнозем скрипеньем в 1 час ночи».

То есть в те дни Троице-Сергиевой Лавре кипела нешуточная штабная работа, по результатам которой останавливались уже готовые к бою рати, а грозные воители «спадали с лица» и превращались в конченых пацифистов:

«Между тем пронеслась молва о том, что великий князь московский ходил к Троице и получил благословение и ободрение от Великого старца, радонежского пустнника. Светлый луч надежды блеснул в средцах русских людей, а те, которые готовы были противу великого князя московского заодно с Мамаем, поколебались. Таков был старbный рязанский князь Олег. Он уже готов был соединиться с Мамаем, но… услышал про Благословение Сергия, данное и зело обеспокоился.

— Что же вы раньше ничего не сказали мне об этом? — упрекал он своих бояр, — тогда бы я пошёл к Мамаю навстречу и стал бы умолять его не ходить на сей раз на Москву, и не было бы беды никому тогда…»

(Архиепископ Никон Рождественский «Преподобный Сергий Радонежский» Издательство Сретенского монастыря. 2014)Видимо «кроткие слова пустынного старца» были настолько кроткие, полки чернецкие за спиной его посланника — келаря Троицы — стояли настолько зримо, а пример несостоявшегося митрополита Митяя был настолько наглядным, что рязанский князь Олег («суровейший из русских князей») решил: «Да шёл бы лесом этот Мамай… тут свою голову уберечь бы…»

Одним словом, когда посланник Сергия, келарь (второй человек после игумена) до князя Олега добрался, встреча их была вполне дружелюбной. Об этом косвенно свидетельствует тот факт, что пять лет спустя сам Сергий по просьбе князя Дмитрия ходил в Рязань, был тепло принят Олегом и сумел убедить его прекратить разгоревшуюся войну с Москвой.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: