Татьяна Тимофеева - Семейная история. Книга 1

- Название:Семейная история. Книга 1

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ПЛАНЕТА

- Год:2019

- Город:Москва

- ISBN:978-5-6042767-0-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Татьяна Тимофеева - Семейная история. Книга 1 краткое содержание

Семейная история. Книга 1 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Революцию 1917 года старшие Никифоровы встретили в Новом Осколе, там же, на Старооскольской улице, они жили и год спустя [110] См. подомовые списки жильцов в фонде Новооскольской уездной милиции за 1918 год. ОГКУ ГАБО. Ф. Р-385. Оп. 1. Д. 2. С. 11об.-12.

, пока сын Михаил доучивался в училище. Вскоре от событий иностранной интервенции и Гражданской войны семья бежала к родным в Ставрополь, но когда и как Аркадий и Мария Никифоровы закончили свою жизнь, узнать не удалось…

Михаил Никифоров

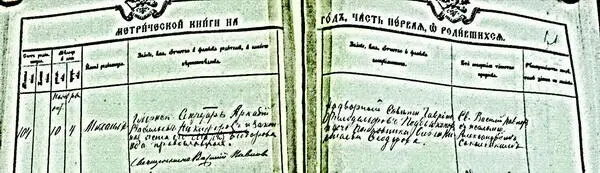

В воскресенье 4 (17) ноября 1901 года в церкви Великомученицы Варвары, построенной в 1848 году у городского кладбища Ставрополя, после поздней литургии долго не смолкали колокола, в храме свершалось таинство Крещения. Нарядных младенцев в кружевных крестильных платьицах и одеяльцах держали на руках их восприемники, крёстные родители, принимавшие на себя серьёзные обязательства помогать своим духовным чадам в течение всей жизни, а в случае сиротства – заменить им родных отца и мать. Холодный день поздней осени не мог нарушить общего приподнятого настроения. Трёхнедельного Мишу Никифорова[152], родившегося 10 (23) октября в семье губернского секретаря Аркадия Васильевича Никифорова и законной жены его Марии Фёдоровны, от купели приняли уважаемые люди дворянского сословия: надворный советник Гавриил Филодельфов Поддьяконов и дочь полковника Ольга Николаева Феодорова. Крещение совершал священник Варваринской церкви Василий Павлов с псаломщиком Александром Сокольским. Так было записано в свидетельстве о крещении Михаила, выданном в Ставропольской духовной консистории [111] ГКАУ ГАСК. Ф. 135. Оп. 78. Д. 1293А. Л. 60об.-61. См. также: Воронежский государственный университет. Архив. Ф. 33. Оп. (7)3. Д. (3536)4502. Личное дело студента Никифорова Михаила Аркадьевича. Л. 5. Варваринское кладбище Ставрополя располагалось в прямоугольнике современных улиц Спартака, Голенева, Комсомольской и Р. Люксембург, прямо к церкви шла аллея могучих каштанов. Сейчас на этой территории находятся здания строительного техникума и Дворца культуры им. Ю. А. Гагарина.

. Скорее всего, семья жила тогда недалеко от Варваринской церкви, поэтому в ней и крестили новорождённого.

После таинства новый член Церкви сладко спал, а его родители, наверное, устроили дома скромный праздник по случаю того, что Господь даровал им после двух дочерей ещё и сына-наследника. Отец, мать и крёстные родители смотрели на Михаила и думали, какая судьба ждёт мальчика? Что готовит ему жизнь? Надежды были только на хорошее: отец служил в Госбанке и пользовался уважением, мать не могла нарадоваться на новорождённого, рядом были две маленькие сестрёнки, крёстные родители, которые желали младенцу всяческого добра и счастья в жизни. Никто из них и подумать не мог, что всего через 16 лет, в октябре 1917 года, весь их мир, в котором они своим трудом выстраивали благополучие для себя и детей, таким же хмурым осенним днём будет снесён до основания, а Михаил уже на пороге юности будет вынужден кардинально поменять свои жизненные ориентиры и ценности, фактически отказаться от семейной истории и прошлого.

[112] ГКАУ ГАСК. Ф. 135. Оп. 78. Д. 1293А. Л. 60об.-61.

Детство Михаила прошло в уездном Елисаветграде Херсонской губернии, где на тихих улочках, среди садов он играл с мальчишками, ждал ёлки и скромных подарков на Рождество, шёл с сёстрами и родителями с первой в своей жизни исповеди в храме, где весной и осенью болел простудами, учился читать и писать, готовился к поступлению в гимназию. Ни у кого не было сомнений, что он, как его дед и отец, должен получить хорошее образование, чтобы потом строить собственную карьеру. Поступление мальчика в приготовительный, а особо подготовленного ребёнка сразу в первый класс было торжественным моментом в жизни семьи. Для этого отец должен был подать прошение директору гимназии, где указывал сословную принадлежность, степень своего образования, род занятий, размер годового заработка, прибыль от имущества или капитала. На основе этих данных руководство гимназии делало вывод о возможности или невозможности данных родителей содержать ученика и обеспечить ему нормальные материальные и моральные условия для обучения. Родители также обязывались одевать детей в соответствии с установленной формой, обеспечивать необходимыми учебными пособиями, беспокоиться о выполнении всех правил гимназии. Будущего гимназиста ждали серьёзные вступительные испытания в актовом зале, среди чужих людей, его будущих наставников. Самым важным экзаменом был Закон Божий – по нему судили о благонравии ученика. Но знать буквы, немножко читать, считать, а иногда и писать тоже было необходимо.

С августа 1911 года семья Михаила уже жила в Новом Осколе Курской губернии, где в местном отделении Госбанка продолжил службу его отец. И в гимназию, вернее, в мужское реальное училище Михаил этой же осенью пошёл именно там. Вряд ли ему было легко – друзья, знакомые места и всё, связанное с годами раннего детства, осталось в Елисаветграде. Но скучать было некогда. Русский, немецкий, французский языки, география, история, философия, словесность, теория поэзии, политические науки, математика, физика, природоведение, теория коммерции, технология, рисование и, конечно, Закон Божий – всё это полагалось освоить, выучить, сдать экзамены. Разница в учебных планах гимназии и реального училища к началу ХХ века почти стёрлась, она и раньше состояла почти исключительно в отсутствии у реалистов основных «страшилок» гимназистов: латыни и других древних языков. Но зато в реальном училище больше часов отводилось на естественно-научные и математические дисциплины, а также на изучение иностранных языков – и это действительно означало погружение в реальность, в современный быстро меняющийся мир.

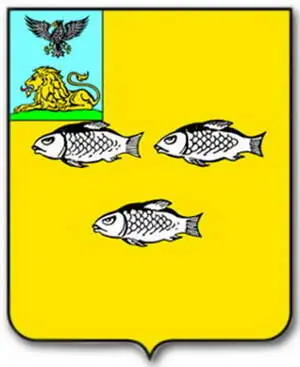

Новый Оскол стал новой малой родиной для Михаила после Ставрополя и Елисаветграда. Город тоже стоял на реке, левом берегу Оскола, и возник в середине XVII века, во время строительства Белгородской оборонительной черты. Царь Алексей Михайлович Тишайший не постеснялся дать ему своё имя, так и назвали: «Царёв Алексеев». Но уже в 1655 году городок был переименован в Новый Оскол, а его сосед Оскол, находящийся выше по течению одноимённой реки, получил название Старый Оскол. 23 мая 1779 года Новый Оскол назначен уездным городом Курского наместничества. В феврале 1780 года императрица Екатерина II утвердила городу уездный герб. Верхняя часть его представлена гербом Курской губернии, вторая (нижняя) часть – щит, на котором изображены «три большие рыбы, называемые вырезуб, ловящиеся в реке Оскол, каковых в других нигде не встречается» [113] Цит. по: novcbs.ucoz.ru › Hystory/istorija_novogo_oskola.doc

.

Интервал:

Закладка:

![Татьяна Бочарова - Семейная идиллия [litres]](/books/1142913/tatyana-bocharova-semejnaya-idilliya-litres.webp)