Матвей Полынов - СССР: от сталинского восстановления к горбачевской перестройке. Вторая половина 1940-х – первая половина 1980-х гг.

- Название:СССР: от сталинского восстановления к горбачевской перестройке. Вторая половина 1940-х – первая половина 1980-х гг.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Алетейя

- Год:2021

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-00165-224-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Матвей Полынов - СССР: от сталинского восстановления к горбачевской перестройке. Вторая половина 1940-х – первая половина 1980-х гг. краткое содержание

СССР: от сталинского восстановления к горбачевской перестройке. Вторая половина 1940-х – первая половина 1980-х гг. - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Огромным социальным последствием высоких темпов жилищного строительства стало то, что впервые в истории СССР/России отдельная квартира стала основным типом жилья городского населения вообще, рабочих и служащих, в частности. На октябрьском Пленуме ЦК КПСС Л. И. Брежнев не без гордости докладывал: «Уже около 80 процентов городских жителей имеют отдельные квартиры» [1102] Пленум ЦК КПСС. 21 октября 1980 г. Речь Генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева // РГАНИ. Ф. 2. Оп. 3. Д. 534. Л. 42.

. К середине 1980-х годов подобное жилье обрели 83 % семей, в то время как в 1970 году, по данным социологических обследований, среди горожан лишь 44 % имели отдельные квартиры и 30 % — личные дома [1103] Социальное развитие рабочего класса СССР. М., 1977. С. 167.

.

Для характеристики обеспеченности населения жильем статистика использует два показателя: «Приходится жилой площади в среднем на одного человека»; «Приходится общей площади в среднем на одного человека». Общая (полезная) площадь, кроме жилой, включает площадь вспомогательных (подсобных) помещений, расположенных внутри квартир. К ним относятся кухни, коридоры, санузлы, ванные и гардеробные комнаты, кладовые, встроенные шкафы, а также крытыелоджии.

Общая жилая площадь на одного жителя увеличилась. Так, в 1970–1985 гг. на одного городского жителя, она выросла с 11,1 до 14,1 кв. м, а сельского — с 13,9 до 16,1 кв. м. [1104] Народное хозяйство СССР за 70 лет. С. 522.

По сравнению с другими странами эти показатели выглядели весьма скромно. В Западной Европе и Японии в среднем на одного жителя приходилось 25–30 кв. м, а в США — свыше 60 кв. м с полным набором современных удобств [1105] СССР и зарубежные страны. 1990. Стат, сборник. М., 1991. С. 79.

.

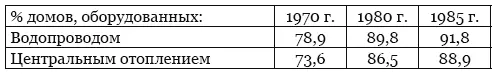

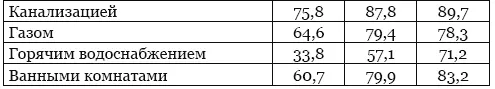

Постепенно улучшались жилищные условия людей. Жилище с каждым годом становилось более комфортным. Новое жилье строилось уже со всеми удобствами: с канализацией, ванной, горячей и холодной водой.

Таблица 29. Благоустройство жилищного фонда в городской местности

Источник: Народное хозяйство СССР за 70 лет. Юбил. стат, сборник. М., 1987. С. 321.

Социологические обследования, проведенные в 1971 году, дают более скромную картину жилищно-бытовых условий, по сравнению со статистическими данными. Б. А. Грушин пишет: «О жизни без газа сообщили 62,3 % опрошенных, без водопровода — 67,4 %, без канализации — 73,8 %, без центрального отопления — 75,0 % и без душа/ванной — 77,6 %» [1106] Грушин Б. А. Четыре жизни России в зеркале общественного мнения. Очерки массового сознания россиян времен Хрущева, Брежнева, Горбачева и Ельцина в 4-х книгах. Жизнь 2-я. Эпоха Брежнева (часть 1-я). М., 2003. С. 349–350.

.

Несмотря на впечатляющие достижения в жилищной политике, тем не менее, жилищная проблема была еще далека от полного решения. Обеспечение граждан жильем оставалось проблемой исключительно злободневной. Пусть меньшая, но все еще значительная часть населения не имела отдельных квартир. Особенно остро стоял жилищный вопрос в Ленинграде, где почти четверть населения (23,8 %) [1107] Санкт-Петербург в зеркале статистики. Информационно-статистический сборник. СПб., 1993. С. 16.

, — по данным переписи населения 1989 года, проживали в коммунальных квартирах, что было в три раза больше, чем в России в целом. В отдельных квартирах здесь проживало 68 % населения, что было самым низким показателем в Российской Федерации (в целом по России — 76 % постоянного населения имели отдельное жилье) [1108] Там же.

.

Проблемы в этой области имелись и в других городах. Рабочие из г. Карабаново Владимирской области писали в газету «Труд» (1979 г.): «Как объяснить такое положение, когда в стране много жилья, некоторые имеют просторные квартиры, а у нас на комбинате имени III Интернационала семейные рабочие по 40 лет живут в общежитиях» [1109] РГАНИ. Ф.5. Оп. 76. Д. 213. Л. 38.

.

Возмущенные письма поступали и от рабочих других городов. «Очень досадно бывает читать в газетах о том, как хорошо у нас с жильем. В частности, в ростовских газетах можно прочитать о том, что все нуждающиеся в жилье строители „в сравнительно короткие сроки 2–5 лет получают квартиры“ или, что в текущей пятилетке будут обеспечены жилой площадью все ростовчане, поставленные в очередь до 1 января 1976 г. Я работаю каменщиком 21 год, жена моя, тоже каменщик, работает в строительстве 11 лет. А живет наша семья в общежитии на 15 кв. метрах. В очереди стоим почти 10 лет. Почему же моя семья долгие годы не может войти в число тех миллионов новоселов, о которых мы читаем в газетах?» [1110] Там же. Л. 165.

.

В области жилищного строительства в нашей стране можно было достичь больших успехов. Это можно было сделать за счет расширения негосударственного сектора. Однако Советское государство по идеологическим соображениям мало способствовало использованию таких важных резервов как жилищно-строительные кооперативы и частное строительство на средства самих граждан. Если сельские жители строили себе индивидуальные дома на свои сбережения, то в городской местности этого сделать было практически невозможно. От подобной крайности пострадали как селяне, так и горожане. Первые — потому, что были лишены государственной поддержки в строительстве жилья, поскольку субсидию у государства на жилищное строительство колхозникам взять было трудно. А горожане, многие из которых были в состоянии построить квартиру на свои деньги, в этом их права ограничивались. Даже полугосударственное жилищно-кооперативное движение, которое очень серьезно могло бы способствовать улучшению жилищной ситуации в стране, не получило должного развития. Наибольший размах жилищно-строительные кооперативы получили в годы восьмой пятилетки (1966–1970), когда ими было построено 33,6 млн кв. м жилой площади, что было в 2,5 раза больше, чем в предыдущем пятилетии. В последующие пятилетки этот уровень уже никогда не был превзойден. В девятой пятилетке ими построено 32,6 млн кв. м; в десятой — 27,4; в одиннадцатой — 32,8 млн кв. м жилья [1111] Народное хозяйство СССР за 70 лет. С. 508.

. В эти три пятилетки доля ЖСХ в общем объеме жилищного строительства составляла лишь 5–6 % [1112] Там же.

. Но его долю безболезненно можно было бы поднять до уровня 15–20 % за счет высокооплачиваемых категорий советских трудящихся. И тем самым жилья было бы построено значительно больше. Но парадокс как раз в том и заключается, что ЖСК строили в основном для «среднего» советского человека, а наиболее состоятельная часть — партийно-советская, профсоюзная и хозяйственная номенклатура, как правило, получала бесплатное государственное жилье.

Интервал:

Закладка: