Андрей Банников - Византийская армия (IV — XII вв.)

- Название:Византийская армия (IV — XII вв.)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ООО «Издательство «ЕВРАЗИЯ»

- Год:2013

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-91852-066-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Банников - Византийская армия (IV — XII вв.) краткое содержание

Чтобы показать читателю наиболее полную картину того, что представляла собой армия Империи, авторами освещаются вопросы, касающиеся комплектования армии, ее вооружения, тактического деления, приемов ведения боя, и многие другие.

Книга адресована как специалистам, так и всем интересующимся военным делом Античности и Средневековья.

Византийская армия (IV — XII вв.) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Рис. 36. Даосская монада, представляющая концепцию «инь-ян».

В III–II вв. до н. э. важной частью вооружения римского легионера, были поножи. Позднее они вышли из употребления, что, по всей видимости, было следствием появления в армии большого щита (scutum). Замена скутума небольшими овальными и круглыми щитами способствовала тому, что поножи, которые в I–II вв. носили только центурионы, вновь появляются на вооружении римского легионера [428].

Поножи начали использовать уже в первой половине III в. В IV столетии они стали неотъемлемой частью защитного вооружения римского воина (Anon., De reb. bell., 15, 3) [429]. Поножи носили не только пехотинцы, но также и кавалеристы. Согласно утверждению Вегеция, в римской армии существовала особая категория всадников, отличительным признаком которых было именно ношение поножей (Veg., II, 1).

Наступательное вооружение.С конца II в. основным наступательным оружием римского легионера становится копье. Например, согласно утверждению Геродиана, уже солдаты Септимия Севера были вооружены диболиями — копьями, имеющими наконечники на обоих концах древка (Herod., II, 13, 4).

Длина позднеримских копий слегка превышала 170 см, поскольку на рельефах видно, что копье лишь немного выше солдата, который его держит. В рукопашном бою сражались прежде всего копьями и только после того, как они ломались, обнажали мечи (Amm., XXXI, 13, 5).

Пилум — традиционное оружие римского легионера — представлял собой метательное копье, наконечник которого соединялся с древком посредством длинного металлического стержня. Археологические находки свидетельствуют о том, что III–II вв. до н. э. длина такого стержня сильно варьировалась от 15 до 95 см [430]. Для эпохи Ранней империи характерны пилумы с длиной стержня от 60 до 90 см [431].

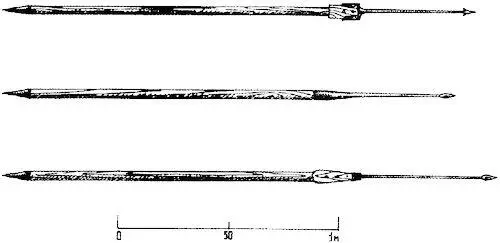

Рис. 37. Различные виды пилумов.

По: Cascarino G. L'esercito Romano. Armamento e organizzatione. Vol. II: Da Augusto ai Severi. Rimini, 2008. Р. 151.

Рис. И. В. Кирсанова.

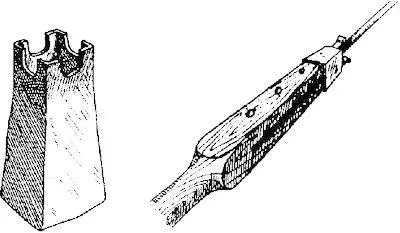

Pilum использовался еще в середине III в. Множество образцов позднеримских пилумов было найдено вдоль рейнской границы [432]. Пилумы III-его в. претерпели некоторые изменения по сравнению с пилумами Ранней империи. Например, наконечник пилума из Заальбурга крепился к древку с помощью специального утолщения, в отличие от пилумов предыдущих веков, металлическая часть которых крепилась внутрь древка [433].

Рис. 38. Муфта для крепления металлического стержня пилума к древку.

По: Cascarino G. L’esercito Romano. Armamento e organizzatione. Vol. II: Da Augusto ai Severi, Rimini, 2008. P. 152.

Рис. И. В. Кирсанова.

На нескольких погребальных рельефах, относящихся к III в., изображены пилумы, которые имели пирамидальное утолщение, служащее для крепления наконечника к древку, а под этим утолщением находятся два или даже три металлических шара. На сегодняшний день, однако, у нас нет археологических свидетельств, подтверждающих существование аналогичных пилумов [434].

Во второй половине III в. пилум окончательно выходит из употребления. Впрочем, Вегеций утверждает, что пилумы хотя и редко, но все же используются и в его время (Veg., I, 20). При этом он заявляет, что в современную ему эпоху пилум получил название spiculum (Veg., II, 15). Тем не менее в данном случае мы не должны впадать в заблуждение. Из описания, данного Вегецием, становится ясно, что речь идет не о классическом римском пилуме , а о более тяжелом, чем получившие широкое распространение плюмбаты и верутумы метательном копье. «Пилумы», которые видел Вегеций, имели трехгранный наконечник длиной от 9/12 фута до 1 фута (22, 18–29, 57 см) (Veg., I, 20; II, 15) и древко длиной в 5½ фута (162,64 см) (Veg., II, 15). Нигде нет ни слова о том, что наконечник соединялся с древком посредством тонкого металлического стержня. Термин spiculum Вегеций использует достаточно широко. Это не только особое метательное копье (Veg., IV, 28), но и стрелы, пускаемые различного вида боевыми машинами (карробаллистами, онаграми, скорпионами или манубаллистами). Изменялись лишь размеры спикулума; его форма, судя по всему, оставалась одной и той же (Veg., III, 24; IV, 22).

Аммиан неоднократно употребляет слово spiculum , но лишь в одном случае мы можем, как кажется, утверждать, что речь идет о метательных копьях, подобных тем, о которых сообщает Вегеций. Описывая битву при Аргенторате, Аммиан отмечает, что с той и с другой стороны «непрерывно летели спикулумы, вертумы и окованные железом стрелы» (Amm., XVI, 12, 46) [435]. В остальных случаях spiculum у Аммиана — это либо стрела (в том числе стрела метательной машины) (Amm., XXIV, 4, 16; XXV, 1, 13; 17), либо наконечник стрелы лука или баллисты (Amm., XXIII, 4, 2; 14; XIX, 2, 9; XXXI, 2, 9).

Наиболее распространенным дротиком, использовавшимся в IV столетии, был верутум ( verutum ). По свидетельству Вегеция, верутум под названием verriculum был известен еще во времена принципата (Veg., II, 15). Верутум представлял собой дротик с железным трехгранным наконечником длиной в 5/12 римского фута (ок. 12 см); длина древка составляла 3,5 фута (ок. 103 см) (Veg., II, 15). В IV столетии верутум применяли как римляне, так и варвары (лимиганты-сарматы, готы и, очевидно, другие племена германцев) (Amm., ХIХ, 11, 11; XXXI, 7, 12).

Новым видом метательного оружия была так называемая плюмбата ( plumbata ) или маттиобарбула ( mattiobarbula ), не известная в эпоху Ранней империи. В 1992 г. археологами на территории Бретани, в верховье Рейна, на Дунае и в районе Аквилеи было обнаружено 42 плюмбаты. Это позволило некоторым исследователям утверждать, что плюмбата не была заимствована у германцев, как это иногда считается, а является исконно римским видом оружия. Так, например, М. Фожер считает, что появление плюмбаты в римской паноплии не должно считаться чем-то неожиданным. Он предлагает рассматривать ее как логическое продолжение эволюции классического пилума. В качестве доказательства своей точки зрения исследователь указывает на то, что уже для эпохи Ранней империи засвидетельствованы пилумы, имеющие груз в виде сферической массы наверху древка [436]. Р. Гроссе, опираясь на сообщение Вегеция, что плюмбаты были основным оружием двух иллирийских легионов Маттиобарбулов , получивших позже название Иовианов и Геркулианов [437], делает вывод, что этот вид оружия был иллирийского происхождения [438]. Плюмбата, вероятно, не нашла широкого распространения в римской армии ни в III, ни в IV столетиях. Как явствует из замечания Вегеция, Иовианы и Геркулианы были особыми легионами, вооружение которых отличалось от вооружения остальных римских подразделений. Автор трактата «О военных делах» воспринимает плюмбату как некое нововведение, поэтому считает нужным подробно рассказать о ней и о способах ее использования. Плюмбата была оружием как легкой, так и тяжелой пехоты, и продолжала оставаться таковым и в ранневизантийское время [439].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: