Андрей Банников - Византийская армия (IV — XII вв.)

- Название:Византийская армия (IV — XII вв.)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ООО «Издательство «ЕВРАЗИЯ»

- Год:2013

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-91852-066-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Банников - Византийская армия (IV — XII вв.) краткое содержание

Чтобы показать читателю наиболее полную картину того, что представляла собой армия Империи, авторами освещаются вопросы, касающиеся комплектования армии, ее вооружения, тактического деления, приемов ведения боя, и многие другие.

Книга адресована как специалистам, так и всем интересующимся военным делом Античности и Средневековья.

Византийская армия (IV — XII вв.) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Определенно можно утверждать, что tuba и cornu продолжали использоваться в римской армии, по крайней мере в III–IV вв. Изображение первого инструмента представлено на погребальной стеле Аврелия Сура, служившего в Первом Вспомогательном легионе ( I Adiutrix ), эта стела датируется 210–215 гг. [513]; прекрасное изображение корну, относящееся к середине III в., представлено на знаменитом саркофаге Лудовизи [514]. Солдат, несущий корну на плече, запечатлен также на триумфальной арке Константина.

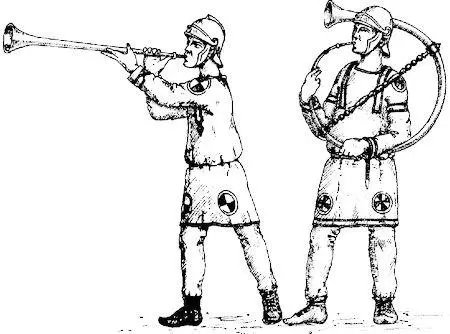

Рис. 50. Военные музыканты (по рельефу на триумфальной арке Константина).

Рис. И. В. Кирсанова.

Согласно Вегецию, буцина представляла собой медную трубу, «свернутую в виде кружка» (Veg., III, 5) [515]. Однако здесь Вегеций очевидным образом путает этот инструмент с cornu [516] . В действительности же буцина — духовой инструмент, имеющей коническую форму, сделанный из рога быка или морской раковины. Существует предположение, что буцина представляла собой модификацию cornu , приспособленную для нужд кавалерии [517]. Буцина звучала более резко и пронзительно, нежели туба.

Литу ( lituus ) — небольшой, загнутый кверху в виде буквы «J» сигнальный горн с длинным съемным мундштуком [518]. Литу, как туба и буцина, также был заимствован римлянами у этрусков [519]. Свое название этот инструмент получил, очевидно, из-за сходства с жреческим посохом ( lituus ), которым пользовались при ауспициях авгуры [520].

Рис. 51. Cornicien.

Фрагмент рельефа на Большом саркофаге Лудовизи.

Прорисовка И. В. Кирсанова.

Как выглядел литу, мы можем судить благодаря немногочисленным археологическим находкам. Один из обнаруженных экземпляров имеет длину 78 см. Его корпус снабжен парой колец, служивших для крепления ремня, благодаря которому горн можно было носить через плечо [521]. Существуют указания, что некоторые литу могли достигать в длину 1,5 м [522].

Особенности употребления литу остаются до конца не выясненными [523]. Считается, что такие горны использовали в кавалерии, в то время как в пехоте сигналы подавались тубами [524]. Основываясь на характеристике звука, некоторые исследователи полагают, что lituus был знаменитым classicum , часто упоминающимся в наших источниках [525].

Lituus исчезает уже в период Поздней республики (I в. до н. э.). Тем не менее сам термин продолжал оставаться в ходу и в императорскую эпоху, при этом использовался он, как правило, только в поэтических текстах, в качестве синонима к tuba или bucina [526] . Вместе с тем Аммиан Марцеллин неоднократно упоминает lituus и даже чаще, чем остальные военные музыкальные инструменты (Amm., XIV, 7, 21; XVI, 10, 9; XIX, 2, 12; XIX, 11, 15; 6, 10; XXII, 2, 3; XXIII, 5, 15; 4, 1; XXVI, 10, 10; XXVIII, 1, 14; XXIX, 1, 14; XXXI, 7, 10; 13, 1). По Аммиану, литу использовали для подачи сигналов о выступления армии в поход (Amm., XXIV, 4, 1), о начале сражения (Amm., XXIII, 5, 15) и прекращении боя (Amm., XIX, 11, 15). Однако неясно, вкладывал ли Аммиан в используемый им термин какое-либо конкретное специальное значение. Молчание Вегеция по поводу литу позволяет предположить, что подобный горн действительно не использовался римлянами, по крайней мере в позднюю эпоху. Выражение signo per lituos data («когда затрубили горны»), которое часто встречается у Аммиана, — обычное клише, означающее начало или прекращение военных действий [527]. Поэтому Аммиан может прибегать к нему, не только когда ведет рассказ о римской армии, но также и когда речь идет о противниках римлян (Amm., XXXI, 7, 10).

Согласно мнению некоторых исследователей, в римской армии существовал еще один музыкальный инструмент, называвшийся classicum . Его название произошло от сlassicus — флотский, морской . Считается, что первоначально классикум представлял собой простую дудку, которую использовали для подачи сигналов на корабле. Позднее классикум был адаптирован уже в сухопутной армии [528]. Возможно, классикум не использовался для передачи команд в боевой обстановке. Тит Ливий упоминает о нем, говоря о сигналах, подававшихся в лагере (Liv., V, 47, 2; VII, 3, 69; VIII, 7, 17; 32, 1).

Более вероятным представляется, что classicum — это не инструмент, а особый сигнал. Его название свидетельствует, по всей видимости, о том, что в древности он имел церемониальное значение (Тас., Ann., II, 2, 52) [529]. Согласно Bezettuto, classicum играли на буцинах. «Знак, который подают музыканты на рожках (буцинаторы), называется "классикум". Этот знак относится к высшему командованию, так как сигнал "классикум" раздается в присутствии императора или когда производится наказание воина со смертельным исходом, так как обязательно, чтобы это совершалось на основании императорских постановлений» (Veg., III, 22; пер. С. П. Кондратьева). В подтверждение слов Вегеция можно привести эпизод, описанный Цезарем в «Записках о гражданской войне». Помпей, объединив свою армию с армией Сципиона, пожелал, чтобы последний сохранял все атрибуты, присущие командующему. Поэтому он приказал, чтобы у Сципиона играли его собственный классикум (Caes., ВС, III, 82, 1) [530].

Для Аммиана classicum не был каким-то особым видом сигнала. Он использует это слово в обобщенном значении, называя так команду собраться солдатам на сходку (Amm., XXI, 5, 1) [531], сигнал к началу боя (Amm., XXIV, 6, 11), сигнал, приказывающий остановиться и разбить лагерь (Amm., XXIV, 8, 7) [532]. Таким образом, классикум — это сигнал, подававшийся не одним инструментом, а всеми одновременно. Поэтому Аммиан и называет классикумом грохот музыкальных инструментов, поднявшийся в лагере по поводу провозглашения императором Грациана (Amm., XXVII, 6, 10).

Некоторые археологические находки позволяют предположить, что римляне могли использовать в военных целях свирели или флейты [533]. Это подтверждается также и сообщением Аммиана, утверждающего, что под звуки флейт ( fistulae ) проходило обучение солдат строевой подготовке (Amm., XVI, 5, 10) [534].

Однако ни в «Деяниях» Аммиана, ни в каком-либо ином источнике того же периода мы не находим сведений о том, что флейтисты своей игрой задавали ритм движения войскам. У нас вообще нет доказательств того, что римляне в какую бы то ни было эпоху использовали для военных целей этот музыкальный инструмент. Показывая нам наступающую римскую армию, сам Аммиан утверждает, что солдаты шли «в анапестическом такте под звуки песни» (Amm., XXIV, 6, 10) [535], но не под игру флейт.

Сообщение о том, что Юлиан учился маршировать под звуки флейты, напоминает об известном пассаже «Истории» Фукидида, в котором описывается, как спартанцы наступали в такт песни, исполняемой флейтистами (Thuc., V, 70). Впоследствии он был пересказан Авлом Геллием (GeI., I, 11, 5) Очевидно, Аммиан хотел показать своему читателю, что Юлиан, подобно древним спартанцам, считал, что в бою было необходимо смирять свой пыл и сохранять холодный рассудок [536]. Вероятным представляется также и то, что описание медленно наступающей в анапестическом такте под звуки песни римской армии появилось у Аммиана благодаря его знакомству (не исключено, что через посредство Авла Геллия) [537]с рассказом Фукидида. Вставлен же этот эпизод был только из желания героизировать римлян, уподобив их непобедимым лакедемонянам [538].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: