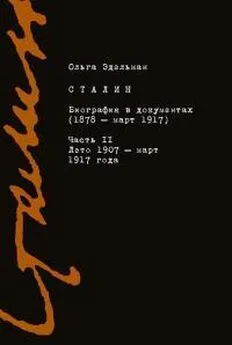

Ольга Эдельман - Сталин. Биография в документах (1878 – март 1917). Часть I: 1878 – лето 1907 года

- Название:Сталин. Биография в документах (1878 – март 1917). Часть I: 1878 – лето 1907 года

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ООО «ЛитРес», www.litres.ru

- Год:2021

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ольга Эдельман - Сталин. Биография в документах (1878 – март 1917). Часть I: 1878 – лето 1907 года краткое содержание

Сталин. Биография в документах (1878 – март 1917). Часть I: 1878 – лето 1907 года - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Проблема псевдомемуаров в последние годы осложнилась появлением на книжном рынке чисто коммерческих фальшивок, к числу которых следует отнести так называемые воспоминания Камо [76]. Камо, это известно, действительно писал воспоминания, но по непривычности к писанию продвигался с трудом и не закончил их. Большие фрагменты его текста были опубликованы в 1934 г. в книге В. Бибинейшвили о Камо [77]Сравнив их с появившейся недавно книгой, нетрудно убедиться, что это весьма далекие друг от друга тексты, написанные в абсолютно разной стилистической манере. Публикаторы недавней книги утверждают, что рукопись была передана самим Камо И. Г. Капанадзе и происходит из семейного архива последнего. Не вдаваясь в вопрос, были ли мемуары переделаны Капанадзе или же являются плодом современного творчества, ограничимся замечанием, что по целому ряду заметных специалисту признаков стилистического и фактографического характера они не могут быть включены в число достоверных источников о жизни И. Джугашвили.

Мемуары профессиональных большевиков, видных партийцев отличаются тем, что эти авторы лгали со вполне рациональными, легко прочитываемыми целями: подтвердить официальную версию событий своими как бы свидетельствами очевидцев. Так поступал С.Я. Аллилуев, в поздние годы имевший огромный авторитет среди старых большевиков. Он был давним знакомым Сталина по подполью, «Иосиф» был другом семьи Аллилуевых, с которой породнился. В фондах РГАСПИ имеется изрядное количество различных редакций воспоминаний Сергея Яковлевича, как в фонде Сталина, так и в личном фонде самого С. Я. Аллилуева [78]. По сравнению с печатной версией его мемуаров архивные представляют собой отнюдь не более полную и честную книгу, из которой партийная цензура выбросила какие-то важные, острые места, а многословные повторы одного и того же, с разрастающимися все пространнее славословиями и рассуждениями о Сталине как вернейшем соратнике Ленина. Приходится признать, что издательская редактура книги Аллилуева просто сделала ее более пригодной для чтения.

Пример воспоминаний С.Я. Аллилуева показывает, что наличие помимо напечатанной еще и неизданной версии большевистских мемуаров отнюдь не всегда означает, что в последней найдется некая нелицеприятная правда. Напротив, в ряде случаев именно печатная версия похожа на сколько-нибудь реалистичные воспоминания, а в отвергнутых рукописях наблюдается все более пышный расцвет авторской фантазии. Но случалось и наоборот, например многократно перерабатывавший рукопись своей мемуарной книги большевик Б. Иванов, встречавшийся со Сталиным в Туруханске, после его смерти внес в новую редакцию текста ценные подробности о конфликтах между туруханскими ссыльными (см. гл. 24).

Специфической источниковедческой проблемой воспоминаний о Сталине является обратное влияние на мемуаристов советской пропаганды и созданного ею образа «отца народов». Исследователь обречен блуждать будто в зеркальном лабиринте, где зрелый Сталин не то напоминает молодого Кобу, не то подменяет его своими поздними парадными, льстивыми портретами, да еще и изготовленными с учетом меняющейся моды на идеальный образ вождя [79]. К тому же в дело вмешивается кино: в сознании мемуариста давний облик Иосифа Джугашвили мог заместиться кинематографическим образом Сталина.

Авторы воспоминаний придерживались различных повествовательных стратегий. Иногда заметно, как мемуарист в пределах возможного старался не грешить против правды, прикрываясь вместе с тем славословиями Сталину и не очень заботясь о том, что они входят в ощутимое противоречие со скромным содержанием его рассказа. Иногда в таких рассказах переход от реалистичного повествования к повторению формальных, ритуальных фраз о руководящей роли Сталина в революционном движении бросается в глаза и позволяет легко отделить истину от ее обрамления. В иных случаях реальные воспоминания оказываются сильно деформированными стремлением изобразить «правильного» вождя, автор погружается в обычную демагогию восхвалений, в предельном случае в таких текстах элемента собственно воспоминаний не остается вовсе, они полностью вытесняются набором пропагандистских общих мест.

Собранные истпартами рассказы о Сталине имеют также и локальную специфику. Воспоминания, записанные в Тифлисе и Баку, по стилю, тональности заметно отличаются от присланных из Вологды, Курейки или Ачинска. Те, кто знал Сталина в Закавказье, были преимущественно товарищами по подполью; жители Вологды и Сибири – простые обыватели, описывающие живущего с ними рядом ссыльного. Первые лучше знали его качества партийного работника, конспиратора и т.д., вторые наблюдали его повседневные бытовые привычки. Кавказские мемуаристы в большей мере сталкивались с необходимостью подстраиваться под официальную версию истории РСДРП. Важно еще иметь в виду, что Кобу в тех местах хорошо знали с самого детства. Там он, хоть и нелегал, был на виду, за ним следовал шлейф слухов. Сколько бы он ни менял имен, паспортов, конспиративных квартир, он оставался самим собой, Сосо и Кобой. Напротив, для тех, кто встречался с ним в ссылке, он был каким-то грузином с труднопроизносимой фамилией, одним из множества ссыльных кавказцев. Изрядное число авторов воспоминаний простодушно признавались, что вплоть до середины, а то и конца 1920-х гг. они не отождествляли когда-то квартировавшего по соседству, а то и в их собственном доме Осипа с товарищем Сталиным.

Западные биографы Сталина, опиравшиеся на эмигрантскую традицию, полагали, что враги должны были судить и рассказывать о нем более правдиво, нежели друзья и адепты, находившиеся под диктатом советской цензуры. Однако именно в мемуарах меньшевиков находятся не только не поддающиеся проверке и неправдоподобно преувеличенные сплетни, но и легко выявляемая прямая клевета. Не забудем и о политической ангажированности авторов, и о том, что для них, проигравших свое дело грузинских меньшевиков, страницы мемуаров стали способом продолжить задним числом свою войну и даже в буквальном смысле переписать неудачные эпизоды. Достаточно сдержанные на общем фоне воспоминания Ноя Жордании [80]при сопоставлении с другими документами обнаруживают, что мемуарист искажал события в своих интересах. Например, он довольно решительно меняет в свою пользу результаты голосований по ряду вопросов на V съезде РСДРП, объявляя большевиков проигравшими, тогда как по протоколам съезда видно обратное. Мемуары Иосифа Иремашвили, на которые особенно часто ссылались зарубежные авторы, менее прочих заслуживают доверия. Иремашвили, бывший друг детства и соученик Иосифа Джугашвили, стал меньшевиком, в революционные годы вошел в состав меньшевистского правительства Грузии и был выслан из СССР в 1922 г. Книгу «Сталин и трагедия Грузии» он издал в 1932 г. на немецком языке [81]в Берлине, где провел оставшуюся жизнь и умер в 1944 г. Л. Д. Троцкий замечал, что по взглядам Иремашвили стал «чем-то вроде национал-социалиста» [82], хотя и счел текст Иремашвили не лишенным «бесспорной внутренней убедительности». Однако книга Иремашвили суть не более чем политический памфлет, пристрастный и далекий от правдивости. Иремашвили выступал как ярый грузинский националист, путавшийся во взаимоисключающих демагогических заявлениях о своей приверженности демократическим и социалистическим ценностям. Рассказы его на поверку оказываются фантазиями и даже клеветой. Забавно, что сделанный Иремашвили очерк детства Сосо Джугашвили удивительным образом напоминает аналогичный опус П. Капанадзе. Хотя один автор выступал как апологет, другой – как разоблачитель Сталина, у обоих он совершенно одинаково описан как чудо-ребенок, превосходящий сверстников. Только у Капанадзе он лучший пловец, а у Иремашвили превосходит всех в грузинской борьбе и лазанию по скалам. Образ бывшего друга вышел у Иремашвили настолько карикатурным (чего стоит, например, заявление, что Ленин не раз покорялся Сталину, потому что боялся его больше, чем любил) [83], что трудно понять, как этот текст мог пользоваться доверием исследователей.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: