Леонид Амирханов - Кронштадт. Город-крепость. От основания до наших дней

- Название:Кронштадт. Город-крепость. От основания до наших дней

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Центрполиграф ООО

- Год:2018

- Город:Москва

- ISBN:978-5-227-08178-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Леонид Амирханов - Кронштадт. Город-крепость. От основания до наших дней краткое содержание

Кронштадт. Город-крепость. От основания до наших дней - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Новую жизнь проект обретает в 1840 г., при короле Луи Филиппе. Вновь осложнившиеся отношения с англичанами заставляют военных чиновников вернуться к проблеме защиты Ла Рошели. К тому времени каменное основание наконец стабилизировалось на своем песчаном ложе и уже не было таким непрочным, как вначале. Значительно облегчил работы технический прогресс: в распоряжении строителей появились бетон, цемент и гидравлическая известь. Это избавило от необходимости доставлять тяжелые камни с островов – отныне изготовлять блоки можно было прямо на месте.

В 1848 г. удалось закончить строительство фундамента, а к концу 1852-го уже возвели цокольный этаж. В нем были размещены склады пороха и провизии, цистерны для воды, кухни, столовые, гауптвахта и отхожее место. В конце 1854 г. завершено строительство первого этажа, а в 1857-м – верхней платформы форта и сторожевая башня. Окончательно работы на форту заканчиваются в 1866 г. Таким образом, строительство форта длилось в общей сложности больше 60 лет! И лишь на меньшую половину этого срока приходятся непосредственно строительные работы.

Форт «Император Павел I»

Форт «Рисбанк» первоначально был одноярусным, открытым с горжи и состоял из двух бастионов, соединенных куртиной длиной около 410 м и был рассчитан на 66 орудий, не считая мортир.

Ноябрьское наводнение разрушило всю надводную часть «Рисбанка». В 1825 г., когда «приступлено было к исправлению повреждений», это укрепление восстановили на прежнем основании, но уже двухъярусным. При этом появилась возможность разместить вдвое больше орудий. В 1834–1836 гг. здесь проводились разного рода работы, в частности, были пристроены два капонира на 11 орудий каждый. Однако к этому времени во многих местах сгнившие бревна ряжей «сжимались под тяжестью вышележащих венцов и разламывались и выпирались наружу давлением песка и камня, наполнявших срубы. Вследствие этого в ряжевых стенах образовались значительные отверстия, через которые вымывались песок и камень, наполнявшие ряжи». И в 1838 г. «возникло предположение» о перестройке деревянного «Рисбанка» в каменный, что было вызвано не только ветхостью укрепления, но и необходимостью усилить оборону строившегося форта «Император Александр I» и корабельного фарватера.

Известно три проекта перестройки форта. Один из них составлен полковником Масловым и относится к 1838 г.; второй, датированный 1842 г., – генералом Фельдманом; и, наконец, третий, «составленный» генералом Дестремом в 1845 г.

Все эти три проекта в оборонительном отношении мало отличались друг от друга – авторы предполагали сохранить прежнее начертание укрепления, выстроив бастионы и капониры в несколько ярусов. Огромная разница заключалась в устройстве основания.

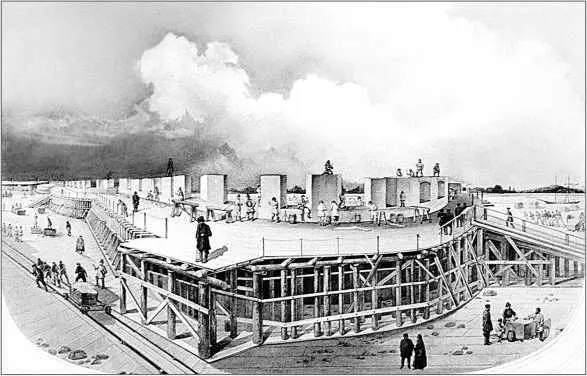

Постройка форта «Рисбанк» (будущий «Император Павел I»)

Полковник Маслов предлагал к старому основанию добавить дополнительные ряжи и по внутреннему очертанию ряжевой ограды сделать «наброску из булыжного камня с откосами». Пространство же, огражденное «наброской», засыпать землей, уложить гранитные лещадки и здесь возводить стены. Инженерный департамент признал такое устройство основания весьма ненадежным, так как «строение предполагается возвести из гранита и притом в несколько этажей».

Вице-директор Инженерного департамента инженер-генерал-майор Фельдман в 1842 г. предложил свой проект. Он также предполагал использование старых ряжей, но с заливкой булыжных камней бетоном. Но и этот вариант был отвергнут. Главным критиком стал инженер-генерал-лейтенант М.Г. Дестрем, осуществлявший надзор за строительством форта «Александр I». Основную проблему Дестрем видел в заливке ряжей бетоном или гидравлической смесью, ссылаясь то, что в 1839 г. в Кронштадте проводились подобные опыты, при этом наблюдалось некоторое расслоение раствора и «потеря им части прочности».

Поэтому Дестрем взялся за разработку своего проекта переустройства «Рисбанка». Он предложил выдвинуть новый форт от «Рисбанка» к фарватеру, а старое укрепление использовать как строительный двор.

В 1844 г. Николай I рассмотрел проекты Фельдмана и Де-стрема. В это время завершалось строительство форта «Александр I», и это способствовало принятию проекта Дестрема, несмотря на то что Фельдман состоял в числе свитских генералов и пользовался расположением императора. Николай был превосходным инженером, что подтвердилось в его решении строить новый форт не на «чистом» месте, а внутри гавани старого.

Летом 1852 г. перекрыли своды большей части первого оборонительного яруса, и в дальнейшем работы несколько затормозились. Не последнюю роль в этом сыграл весьма своеобразный «опыт», произведенный в 1852 г. в Кронштадте в присутствии «Его Императорского Высочества Генерал-Адмирала» А.С. Меншикова, для определения действия различных снарядов на гранитную облицовку возводившегося тогда форта «Рисбанк». Обычно такие опыты проводятся на опытных постройках или специально изготовленных срубах, что неоднократно делалось на полигоне Волкова поля в Петербурге. В данном случае решили испытать строившееся сооружение, что в мировой практике не проводилось.

«Фрегат „Амфитрита“, назначенный для производства этих опытов, находился от стен форта на расстоянии сначала 217-ти, а потом 225-ти морских сажень (6-ти футовой меры), что составляет 2 и 2 ¼ кабельтова. Сделанными с фрегата 26-ю выстрелами, из орудий различного калибра, произведены в гранитной стене 26 различного вида повреждений».

Результаты опытов сформулированы следующим образом: «Должно полагать, что различие в повреждениях произошло от места, которое занимал каждый камень, куда попадал снаряд, а также и от взаимной связи камней между собой. Например, снаряды, попавшие в камень, окруженный со всех сторон другими камнями, произвели большей частью углубления не более как в 1 ¼ до 4 ½ дюйма; напротив, в правой наружной щеке первого оборонительного яруса, где камень был только прислонен с трех сторон, два снаряда, попавшие в самое наружное ребро и близ его, сделали углублении до 8-ми дюймов (№ 14 и 24); снаряд же, попавший в шов верхнего ряда, где камень был положен насухо и где сверху и сзади его не было других камней, сделал углубление в 8 ½ дюймов (№ 15) и, кроме того, две сквозные трещины близ пиронов: одну небольшую прямую и другую более значительную косвенную.

Из этого видно, что снаряды из орудий большого калибра, с расстояния от 2-х до 2 ¼ кабельтов (от 217-ти до 225-ти морских сажень), углубляются в гранит вообще не более как от 1 ¼ до 4-х дюймов; но при этом все снаряды без исключения, не только пустотелые, но и сплошные, разбиваются на куски величиной от ⅛ до 2 ½ дюймов. Даже ядро, ударившее под весьма острым углом в щеку амбразуры (№ 26), тоже не выдержало удара и вошло во внутренность каземата не ядром, а мелкими осколками. Глубина повреждений была тем меньше, чем удар следовал ниже или чем более камень был сжат сверху и с боков.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: