Леонид Амирханов - Кронштадт. Город-крепость. От основания до наших дней

- Название:Кронштадт. Город-крепость. От основания до наших дней

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Центрполиграф ООО

- Год:2018

- Город:Москва

- ISBN:978-5-227-08178-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Леонид Амирханов - Кронштадт. Город-крепость. От основания до наших дней краткое содержание

Кронштадт. Город-крепость. От основания до наших дней - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Не остался без внимания судовладельцев и северный берег Финского залива. В 1894 г. началось регулярное сообщение Кронштадта с Терийоками (ныне – Зеленогорск). Рейсы выполнял пароход «Карло» Общества легкого финляндского пароходства. В следующем году пароходы Приморской железной дороги «Лисий Нос» и «Сестрорецк» связали Кронштадт с Лисьим Носом.

Зимние дороги

Все это происходило в то время, когда восточная часть Финского залива была чистой, но с появлением льда ситуация менялась кардинально. В период ледостава и таяния льда были дни, когда связь с «Большой землей» была просто невозможна – судов на воздушной подушке еще не существовало. Не существовало и мощных ледоколов. О первой попытке создания «ледопила» уже было упомянуто. Когда лед становился достаточно толстым, по нему прокладывали ледовые дороги не только в Ораниенбаум, но и в Петербург.

Еще в 1734 г. вышел приказ «об устройстве с наступлением зимы дороги в море, с постановкою в местах, где бывают полыньи, деревянных с перилами мостов и надзора за их содержанием» [277] Столпянский П.И. Историко-общественный путеводитель по Кронштадту. С. 8.

. Лихие извозчики могли доставить нетерпеливого пассажира из Кронштадта в Петербург всего за несколько часов, но стоили дорого. Дешевле, но медленнее добирались на санях-каретах. На всем пути через каждые 20 метров были установлены деревянные вехи с небольшими флажками. Версты обозначали высокими вехами с парусиновым флагом, разделенным на черные и белые квадраты. Сверху крепилась дощечка с указанием пройденного расстояния. На льду с зимы 1749/50 г. разрешили «поставить на половине пути избу для обогревания». Позднее изба превратилась в трактир, в котором пассажиры могли отогреться у печки, выпить рюмку водки и скромно закусить пирожком, бутербродом, а в масляничные дни – блином с семгой или свежею икрой. Описание зимней дороги в Петербург 1860-х гг. приводит известный знаток старого Петербурга П.И. Столпянский: «Теперь вехи, будки с колоколами, часовые уже поставлены на местах, построен настоящий кабак на сваях, учреждены многие второстепенные заведения этого рода, а потому зимнее сообщение может считаться совершенно устроенным».

Однако все было не так просто: «Дорога в последние дни от выпавшего снега и от нанесенных метелью бугров сделалась чрезвычайно тяжела и ухабиста, в особенности часть дороги между кабачком и Петербургом. Беда встретить тянущийся обоз, который, разумеется, ни за что не свернет с дороги. Приходится сворачивать в сторону, при этом лошади уходят по горло в снег и с трудом вытаскивают кибитку на дорогу» [278] Кронштадтский вестник. 1864. № 19. С. 76.

.

Но это было не самое страшное. Бывало, и замерзали, и под лед проваливались. В 1876 г. в бывшем караульном доме у Петербургских ворот создали станцию «для предупреждения несчастных случаев на льду во время весенней и осенней распутицы». На станции имелись железная шлюпка «системы Френсиса» и три лодки на полозьях. Эти суденышки были снабжены шестами, лестницами, веревками, то есть всем, что может пригодиться при спасении тонущих людей. На дежурство назначались офицер, унтер-офицер, фельдшер и восемь нижних чинов. Для фельдшера в гостинице «Германия» выделили комнату с ванной, двумя кроватями и необходимыми медикаментами.

Зимняя дорога

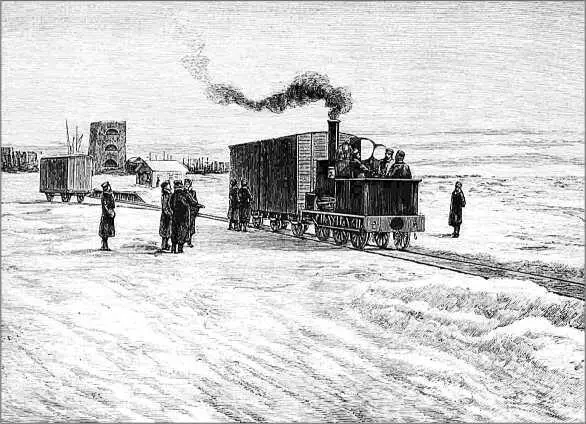

Кибитки кибитками, а железная дорога и здесь пригодилась, правда, не надолго. Первый поезд прошел по льду от Ораниенбаума в Кронштадт 17 января 1881 г. Билет в вагоне 1-го класса, обитом внутри коврами и отапливаемом камином, стоил 75 копеек. Холодные 2-й и 3-й стоили соответственно 50 и 25 копеек. Ранней весной началась подвижка льда, и железную дорогу пришлось разобрать. Но предприимчивый ум не дремал, предлагая различные варианты передвижения по льду: то какие-то непонятные «воздушные ящики» под вагонами, то цепной путь, то «конькобежный». Но с природой бороться тогда было сложно – кронштадтские остряки шутили: «Сегодня устроите дорогу на Ораниенбаум, а завтра она отъедет к Красной Горке».

Поэтому сообщение с материком продолжалось традиционными способами. Так, в 1880-е гг. к кронштадтским извозчикам добавились «общественные кареты», то есть «дилижансы». В Ораниенбаум они отходили от Нарвской площади, прибывая на южный берег за полчаса до прихода и отхода поездов и делая по шесть рейсов в сутки.

Ледовая железная дорога

В конце января 1882 г. случилась на Финском заливе страшная буря. «В половине седьмого часа в Ораниенбаум прибыл пятичасовой петербургский поезд. На этом поезде основную массу составляли кронштадтцы. Буря была в разгаре. Несмотря на это, большинство прибывших тотчас расселись по саням и кибиткам и массою двинулись на лед. Вот здесь-то и началась ужасная драма. На совершенно гладком льду кружилась снежная пыль. На расстоянии пяти шагов ничего нельзя было рассмотреть. Огни Ораниенбаума, яркий огонь Военного угла – все исчезло. Весь громадный поезд из нескольких десятков саней сразу разбился на несколько групп. После 10-15-минутной езды по льду большинство решилось вернуться назад в поисках уже ораниенбаумского берега. Многим это удалось. Другие же плутали по льду 9-11 часов, до тех пор, пока буря не утихла.

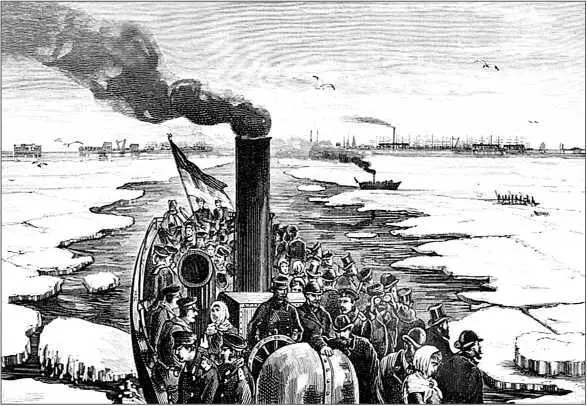

Путешествие из Кронштадта в Ораниенбаум по каналу, пробитому ледоколом

Около двадцати дружно державшихся саней, несмотря на бурю, благополучно добрались до Петербургских ворот и прибыли в Кронштадт. Но и от этой группы, как и от группы возвратившихся в Ораниенбаум, были отставшие. На их долю выпал весь ужас борьбы с бураном. Произошло это из-за различных приключений с лошадьми. Лошади падали, их поднимали. Однако плохо подкованные лошади не могли держаться на ногах. Их буквально уносило ветром вместе с санями и седоками. Некоторых извозчиков, их саней и лошадей до сих пор не нашли. Некоторые из них добрались до будки посредине пути и заночевали там. Два или три случая с одинокими окончились трагически» [279] Кронштадтский вестник. 1882. № 12. С. 1.

.

Через три дня после того, как буря утихла, между Ораниенбаумом и Кронштадтом установили еще две будки на полозьях и с печкой. В каждой будке постоянно находились три человека, спавшие по очереди. Вечером они зажигали фонарь и периодически звонили в колокол. Кроме того, стали назначать дежурного офицера с небольшой командой, которая имела все необходимое для спасения потерпевших и наведения переправ через полыньи.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: