Леонид Амирханов - Кронштадт. Город-крепость. От основания до наших дней

- Название:Кронштадт. Город-крепость. От основания до наших дней

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Центрполиграф ООО

- Год:2018

- Город:Москва

- ISBN:978-5-227-08178-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Леонид Амирханов - Кронштадт. Город-крепость. От основания до наших дней краткое содержание

Кронштадт. Город-крепость. От основания до наших дней - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

На основании нового городового положения, принятого в 1872 г., в Кронштадте прошли выборы в новую думу.

Весеннее освящение скота на набережной Обводного канала у Соборной улицы

«Кронштадтский вестник» не мог пройти мимо такого мероприятия и опубликовал небольшой анонс этих выборов: «Кронштадтская городская Дума, на основании 27 ст. Высочайше утвержденного 16-го июля 1870 года городового положения, имеет честь известить г.г. обывателей, имеющих право голоса на избирательных собраниях в гласные Думы, что по постановлению городской Думы назначаются общие собрания в общественном зале г.г. обывателей города, состоящих во втором разряде составленных Думою списков, 15-го сего марта, в 11 часов утра, и третьем разряде 17-го марта в те же часы, для избрания из среди себя известного числа лиц в гласные Думы. При этом городская Дума предваряет, что в случае неприбытия в сказанные собрания 15-го и 17-го марта должного числа лиц г.г. обывателей города, второго и третьего разрядов, имеющих право голоса, собрания, согласно 41 ст. городового положения, будут считаться недействительными».

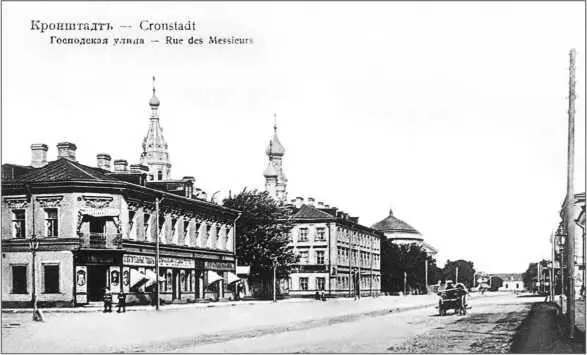

Господская улица

Итак, в 1872 г. состоялись выборы в новую думу, которая на своем первом заседании избрала городским головой бывшего преподавателя физики и астрономии штурманского училища, бывшего редактора газеты «Кронштдтский вестник» отставного полковника Павла Алексеевича Коргуева. На следующем заседании городской голова принял присягу, после чего дума избрала городскую управу и назначила ей содержание «по шестисот рублей в год каждому и, кроме того, двести рублей добавочных тому из них, кто займет должность казначея».

Городская дума заседала в здании градских присутственных мест на Господской улице (об этом доме уже упоминалось).

Тот же «Кронштадтский вестник» рассказал и о том, как проходило одно из заседаний: «Голова и секретарь уселись за длинным столом, покрытым красным сукном. Гласные стали размещаться за двумя огромными столами в виде подковы.

Одев цепь, городской голова произнес обычную фразу: „За прибытием законного числа гласных, заседание объявляю открытым“.

Заседание началось. В самый разгар прений появился сторож и начал зажигать огарки в люстре. Немного погодя показался другой и стал стирать пыль со столов. Один из гласных показал на перепачканные пылью рукава сюртука.

Поморская улица

Прения были оживленными. И здесь, как в настоящем парламенте, есть своя левая и правая стороны и центр. Левая, как и следует, всегда оппонирует, хотя и не всегда красноречиво и толково. Правая держится солидно, мнения ее членов выражаются последовательно. Центр большей частью безмолвствует и глубокомысленно созерцает. Наконец, за задним столом размещается резерв всех партий, делающий иногда вылазку.

Городской голова сдержан и, видимо, желает быть беспристрастным. Ораторам предоставляется говорить по порядку, но очень часто один неожиданно вскакивает и прерывает другого. Нередко раздается звонок. Вообще же прения идут очень и очень порядочно, принимая в расчет нашу непривычку к публичной общественной деятельности.

Немного спустя, появился поднос, уставленный стаканами с чаем. Начали обносить, конечно, с головы, потом секретарю, гласным. До публики поднос не дошел. Спустя немного, явился с махалкой сторож и начал гасить догоравшие свечи. Зачадило. Прения продолжались. Время шло…» [295] Кронштадтский вестник. 1881. № 148. С. 4.

.

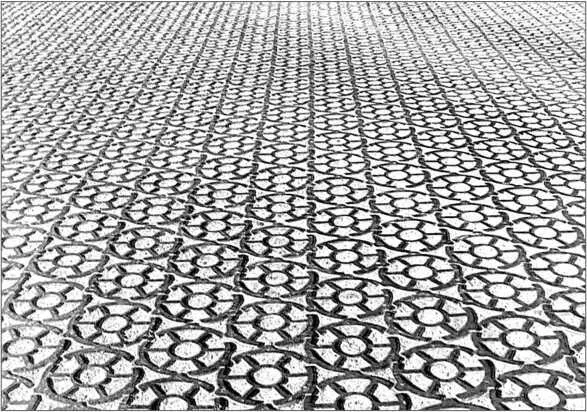

Фрагмент чугунной мостовой

Заканчивая рассказ о Кронштадте в годы правления императора Александра II, следует отметить некоторые знаковые события этого периода. Например, появление в Кронштадте чугунной мостовой. Она была устроена в 1860 г. у Пенькового моста и, как писал в следующем году инженер-полковник Н.П. Эйлер, «простояла одну из самых суровых зим без всякого изменения и дурных последствий» [296] РГАВМФ. Ф. 84. Оп. 1. Д. 8906. Л. 16.

. Идея эта в Кронштадте прижилась настолько, что в 1862-м чугунную мостовую устроили под Петербургскими воротами и вдоль Петровской улицы, в 1863-м – вдоль Большой Екатерининской, а в 1864-м – от Пароходного завода до северного вала и вдоль стены Петровского Адмиралтейства на Якорной площади. Люди много лет ходили по этим мостовым, но, к сожалению, большая часть их со временем была утрачена, и лишь в 1974–1975 гг. восстановили небольшие участки чугунной мостовой на Октябрьской улице и на Якорной площади.

Сложная навигационная обстановка у острова Котлин еще в 1719 г. вынудила Петра I приказать, чтобы на Котлинской косе по ночам зажигали фонари. В 1857 г. для облегчения входа на Большой Кронштадтский рейд построили два створных маяка с секторным освещением, соответствующим безопасной части фарватера. Однако оставались подводные препятствия, и для обеспечения безопасного плавания в этом районе в 1863 г. был создан цех кронштадтских лоцманов, состоявший из 30 лоцманов. Временный проект его устава Александр II утвердил в августе 1863 г., а окончательный – лишь в ноябре 1873-го. Лоцманы (исключительно русские подданные) обеспечивали лоцманскую проводку судов от Толбухина маяка до вех Большого Невского фарватера. Далее эстафету принимали лоцманы Петербургского цеха, основанного Петром I еще в 1719 г. Школа лоцманов располагалась на южном берегу залива, в селе Лебяжье.

Совсем недалеко на запад от Лебяжьего находилась в те годы еще деревня Красная Горка. В начале XX в. здесь будет построен мощный форт, а в середине века XIX на окраине деревни располагался телеграф [297] Телеграф – от греч. rfj \е — «далеко» + ур&сро) – «пишу».

. Однако это был не электрический телеграф, к которому мы давно привыкли, а вышка, информация с которой передавалась либо флажной системой, либо световыми сигналами. К сожалению, точно установить это мы пока не можем, но вполне вероятно, что на вышках использовалась система Клода Шаппа [298] В 1794 г. во Франции была построена первая линия из 20 станций по системе К. Шаппа. «Каждая из них была оборудована вертикальной мачтой, напоминавшей железнодорожный семафор. К концу мачты были прикреплены подвижные линейки, при помощи шнуров и блоков линейки могли принимать 196 различных положений и таким образом изображать не только все буквы, но и отдельные часто встречающиеся слова» (Будовниц Я. У История телеграфа. М.; Л., 1937. С. 25).

. Известно, что перед самым началом Крымской войны по всему побережью Финского залива были построены телеграфные вышки, причем в Сестрорецке для этого пришлось вырубить несколько десятков дубов в заповедной роще Петра Великого [299] См. подробнее: Амирханов Л.И. Заповедная роща Петра Великого (парк Дубки) в Сестрорецке. СПб., «Остров», 2016.

. Именно телеграф Красной Горки сообщил всем о приближении в 1854 г. англо-французской эскадры.

Интервал:

Закладка: