Владимир Блаватский - Природа и античное общество

- Название:Природа и античное общество

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:1976

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Блаватский - Природа и античное общество краткое содержание

Природа и античное общество - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Существенным дополнением к свидетельству Плиния Младшего являются результаты раскопок двух ближайших к Везувию городов — Геркуланума и Помпеи, которые позволили восстановить картину их гибели.

Остановимся сначала на Геркулануме, небольшом городе, расположенном в 7 км от кратера Везувия и примерно в 2 км от подошвы вулкана. Геркуланум был засыпан слоем раскаленного вулканического пепла, температура которого была настолько высока, что все деревянные предметы полностью обуглились. Благодаря этому хорошо сохранились все изделия — от деревянных больших конструкций, поддерживавших черепичные кровли, и больших раздвижных решеток, перегораживавших обширные помещения, до небольших шкатулок и иных мелких поделок. Дождь превратил пепел в вулканическую грязь, которая, затвердев, приобрела большую твердость. Сверху все было залито лавой. Общая высота вулканического слоя, извергнутого Везувием на Геркуланум, достигала от 12 до 18 м [64] А. Maiari. Ercolano. Roma. Novara, 1932, р. 10, 14 sgg.

.

Совершенно иная картина наблюдалась при раскопках Помпей, которые находятся в 9,5 км от кратера Везувия и в 4,5 км от подошвы вулкана. Помпеи были засыпаны [65] Исследователи, писавшие о гибели Помпей, сообщают различные размеры засыпавших ее пластов грунта. Это, по-видимому, свидетельствует о неодинаковой мощности их над отдельными частями города.

слоем очень мелких кусков пемзы мощностью около 5—7 м и покрыты пластом вулканического пепла. Хлынувший примерно в то же время сильный дождь превратил пепел в жидкую грязь, которая позднее затвердела, образовав слой около 1,5 м толщиной.

«В 366 г. н. э. повсеместно (в Средиземноморье) произошли землетрясения [66] Ammian. Marc., XXVI, 8, 15—19.

, и море, заволновавшись, отступило от берегов; на обнажившемся дне остались рыбы, морские животные и корабли. Через некоторое время сильное цунами обрушилось на острова и континент, затопив побережья и смыв много построек в городах и других местах. Погибло много кораблей и моряков. Некоторые большие корабли были брошены на крыши домов, как это случилось в Александрии. Недалеко от города Метоны в Лаконике корабль был выброшен на сушу на расстоянии 2 миль (около 3 км) от берега».

В Греции нет больших рек, в Италии имеется только одна — нынешняя По, древний Пад. Однако разливы небольших, особенно горных, речек и даже ручьев нередко причиняли немалые разрушения жилищам, полям и виноградникам.

Впрочем, большие бедствия причиняли и реки, протекающие по равнинам. Плиний Младший в одном из своих писем [67] Plin., ер. VIII, 17.

сообщает о непрерывных бурях и частых ливнях в окрестностях Рима, в результате чего Тибр вышел из берегов и залил долины, несмотря на канал, сооруженный императором Траяном в низовье этой реки. Наводнение привело к тому, что притоки Тибра пошли обратно и стали заливать поля. Так, Анио (ныне Тевероно) смыл и унес большинство рощ, обрамлявших его берега, а также подмыл и обрушил горы. Вызвав запруду, река стремительно вырвалась и понеслась дальше, сокрушая на своем пути виллы и унося людей, животных, различную утварь, орудия труда, бревна от усадеб и деревья.

В то же время разрушения произошли даже в местностях, не затронутых наводнением; сильные ливни подмыли различные здания, одни из них рухнули, другие были расшатаны.

Мы не будем касаться свидетельства о падении метеоритов, которые привлекали внимание древних авторов (в частности, Тита Ливия и Плиния Старшего).

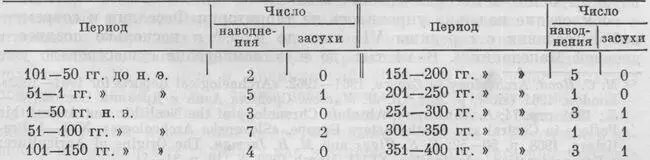

Перечисленные изменения в природе, бурные катастрофы и различные бедствия [68] К. Бруксом (К. Брукс. Указ. соч., стр. 284—285) была сделана попытка подсчитать число известных наводнений и засух, которые происходили в Европе каждое пятидесятилетие, начиная с I в. до н. э.

, происшедшие в античную эпоху, были не единственными. Автору хотелось показать, с какими проявлениями стихийных сил природы приходилось сталкиваться античному обществу.

ВОЗДЕЙСТВИЕ АНТИЧНОГО ОБЩЕСТВА НА ПРИРОДНЫЙ ЛАНДШАФТ. РОЛЬ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

В течение длившегося сотни тысячелетий периода палеолита человечество сильно зависело от природы и очень мало на нее воздействовало. Это — время собирательства и охоты, которая, несмотря на примитивное оружие, способствовала уменьшению численности, а иногда исчезновению некоторых видов животных.

В VIII—VI тыс. до н. э. в широком поясе земель от Ирана до Балканского полуострова наблюдается переход к производящему хозяйству — земледелию и скотоводству [69] М. С. Hood. Archeology in Greece, 1961—1962. «Archaelogical Reports for 1961—1962». London, 1961 (sic!), p. 30 f.; В. M. Массон. Средняя Азия и Древний Восток. М.— Л., 1964, стр. 74; Е. Neustupny. Absolute Chronology of the Neolithic and Aeneolithic Periods in Central and South-Eastern Europe. «Slovenska Archeologia», XVI—1. Bratislava, 1968, p. 50—52; E. S. Higgs and M. R. Jarman. The Origins of Agriculture: a Reconsideration. «Antiquity». XLIII, March 1969, N 119, p. 31—41.

. В новых экономических условиях воздействие человечества на природу стало более значительным, но зависимость от нее отнюдь не исчезла.

С V тыс. до н. э. начинается постепенное освоение земледельцами бассейна Нила и южной части междуречья Тигра и Евфрата, что в дальнейшем приводит к созданию грандиозной сети ирригационных сооружений, которые регулярно обеспечивали орошение, а ежегодно отлагавшиеся пласты речного ила неизменно восстанавливали плодородие рыхлой, легко поддающейся обработке почвы. Урожаи были достаточно надежно обеспечены; вместе с тем в этих условиях не было стимулов улучшать приемы земледелия, длительно остававшиеся почти неизмененными.

Много больше труда и инициативы требовали от земледельца более тяжелые условия существования в древнейшей Европе, в частности на Балканском и Апеннинском полуостровах, где в дальнейшем сложилась культура Греции и Италии — основных стран античного мира, ставшего новой ступенью в истории человечества [70] В. Д. Блаватский. Античный мир и Древний Восток. М., 1970, стр. 6—7.

.

Земледелие надежно упрочилось на территории Фессалии и современной Югославии с середины VII тыс. до н. э. [71] S. S. Weinberg. The Relative Chronology of the Aegean in the Stone and Early Bronze Ages. «Chronologies in Old Word Archaeology». Chicago and London, 1965, p. 286, p. 313.

и несколько позднее в древней Македонии [72] Α. H. S. Megaw. Archaeology in Greece 1963—1964. Archaeological Reports for 1963— 64, p. 16 f.

. В VI тыс. до н. э. земледелие существовало уже в южной и западной частях Балканского полуострова. Греция — один из основных районов [73] Н. И. Вавилов. Центры происхождения культурных растений. «Труды по прикладной ботанике и селекции». XVI. Л, 1926, стр. 28.

земли, где обнаружена дикорастущая пшеница (типа Triticum durum) [74] На Балканском полуострове обнаружено одиннадцать разновидностей аборигенной мягкой пшеницы (Н. И. Вавилов. Указ. соч., стр. 398 и сл.).

.

Интервал:

Закладка: