Дмитрий Уваров - Средневековые метательные машины западной Евразии

- Название:Средневековые метательные машины западной Евразии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2004

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Уваров - Средневековые метательные машины западной Евразии краткое содержание

Средневековые метательные машины западной Евразии - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

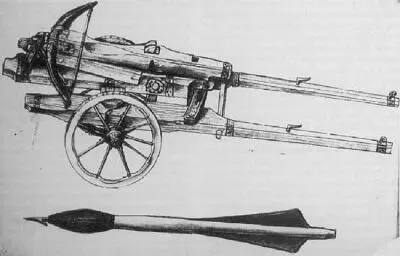

Гравитационные машины приводятся в действие либо тяговыми веревками («ручные» или «тяговые» требюше), противовесом («требюше с противовесом») или их комбинацией («гибридные»). Тяговые требюше в современной французской литературе обозначаются термином «перьер», гибридные — «бриколь», а с противовесом — просто «требюшé». Наиболее значимая категория, требюше с противовесом, распадается на три подкатегории — с фиксированным противовесом, с подвешенным противовесом и с парными параллельно подвешенными противовесами. Во французской литературе их принято обозначать терминами «мангонель» (англ. mangonel , фр. мangonneau , "мангонó"), «требюше» в узком смысле слова и «куйяр» (фр. couillard ).

В Средние Века, особенно в Византии и мусульманских странах, требюше было принято различать также по типу станины. «Манганон» и «манганикон» первоначально обозначали требюше, у которого опорой служит единственное бревно; позже эти термины стали общим названием требюше, будучи заимствованы и арабами, и «латинянами». Для обозначения требюше на одном опорном бревне стали применяться термины «алакатион» и «литоболос». Устройства на опорной раме в виде буквы L назывались «лямбдарея», на треноге или «козлах» — «элеполис», «петроболос» или «петрарея», независимо от типа тяги. «Хейромангана» означала шестовой «мини-требюше», приводимый в действие единственным человеком. Подобный же специфический подход сохранился после создания Латинской Константинопольской империи в 1204 г.: итальянское слово «брикола» (греч. «прайкула») стало обозначать требюше на опоре из одного бревна, а французское слово «требюше» (греч. «тримпуцето») — машину на треноге. Арабы называли машины на одинарной стойке «аррада», а на треноге — «манджаник».

Нужно подчеркнуть, что современные четкие терминологические схемы искусственны. В Средние Века не было однозначных и стандартизованных обозначений конкретных типов машин, каждый летописец применял первое попавшееся слово, какое когда-либо слышал, либо просто придумывал какие-то обозначения на ходу. Большинство вышеприведенных красивых иностранных терминов в действительности являются простыми значащими словами. Например, «перьер» и его латинский аналог «петрария» — это всего лишь «камнемёт», «спрингалд» можно перевести как «прыгун», «манганон», превратившийся в «мангонель» — искаженное греческое «монанкон», «однорукий». Поэтому перьером могли называть любое устройство, метающее камни, будь то торсионная, гравитационная машина и даже пушка, стреляющая каменными ядрами. Единственная определённость, содержащаяся в этом термине, заключается в том, что его применяли к машинам относительно небольшого калибра. Подобным образом под спрингалдом могли понимать любое стационарное устройство, предназначенное для настильной прицельной стрельбы снарядами среднего калибра, будь то большой станковый арбалет, торсионная или одноплечевая тенсионная машина, а в более позднее время — и пушка среднего калибра. Поэтому, если в источнике не содержится каких-либо технических деталей (а так бывает в подавляющем большинство случаев), невозможно точно определить, к какой технической категории относится упоминаемый летописцем перьер, спрингалд или мангонель.

3. Тактико-технические характеристики

Как появились метательные машины и в чем суть их эволюции? Еще в доисторические времена определились два основных метательных снаряда, «дешевый» и «дорогой», камень и заостренная палка, превратившаяся в дротик. Дротик имеет лучшую пробивную способность и летит дальше, но требует б о льших затрат труда на своё изготовление. Итак, на одном конце двигатель-человек, на другом — снаряд. Создаваемая коротким напряжением мышц энергия одномоментно передается дротику, и тот летит к цели. Затем был создан первый «накопитель энергии» — лук. Натягивая тетиву, человек постепенно преобразует свою мышечную энергию в упругую энергию деревянной или роговой дуги, накапливает её, а затем мгновенно высвобождает, превращая в кинетическую энергию стрелы. Затем перед передачей человеческой энергии «накопителю» (дуге лука) её стали «умножать» при помощи ворота или взводного рычага. Так появился арбалет — механический стреломёт. В свою очередь, «умножитель» и «накопитель» претерпели много частных модернизаций. Наиболее значительным усовершенствованием «накопителя» стало изобретение торсиона, скрученного каната из волос и жил, обычно установленного вертикально. В него вставляются плечи лука. Торсион позволил сузить оружие и увеличить его мощность. Последнее станет понятно, если учесть, что запасаемая упругая энергия тиса (наиболее подходящего для луков дерева) составляет 900 дж на кг, роговой ткани — 1500, а сухожилий — 2500 дж.

У техники камнеметания прогресс долгое время был односторонним — только за счёт «умножителя», а именно за счёт увеличения длины рычага. Когда человек просто бросает камень, он использует в качестве рычага свою руку. Вложив камень в петлю веревки или ремня, то есть изобретя пращу, человек значительно удлинил метательный рычаг. Еще более удлинился рычаг, когда веревку привязали к шесту — это был «фустибал». Затем рычаг дополнительно удлинили, закрепив шест с пращой на оси или «вилке» вверху опорного столба, и к свободному концу шеста прикрепили тяговую веревку. Потом увеличили число людей-метателей, когда к единственной тяговой веревке добавили еще несколько. Еще в античности «пращевой камнемёт» стали снабжать «накопителем» в виде торсиона, который, однако, имел существенные недостатки (о них пойдет речь в дальнейшем) и потому постепенно сдавал позиции более простой и надежной схеме с тяговыми веревками. Качественным же прорывом стало создание «накопителя» в виде противовеса, поднимаемого несколькими людьми, чьи силы многократно умножены воротом и рычагом, роль которого во время взведения играет метательная балка.

В принципе возможно метание камней и из лука (развившегося в арбалет и баллисту), но долгая практика доказала, что «метод пращи» эффективнее.

3.1. Арбалеты

Арбалет состоит из дуги (лука), прикрепленной к деревянному ложу, тетивы, запорно-спускового устройства и, чаще всего, устройства натяжения. Стреляют из него короткими толстыми стрелами — болтами.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Дмитрий Пучков - Средневековая Русь [От призвания варягов до принятия христианства]](/books/1065503/dmitrij-puchkov-srednevekovaya-rus-ot-prizvaniya-va.webp)