Виктор Дыгало - Откуда и что на флоте пошло

- Название:Откуда и что на флоте пошло

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство «Крафт+»

- Год:2000

- Город:М.

- ISBN:5-93675-013-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Виктор Дыгало - Откуда и что на флоте пошло краткое содержание

Автор, русский моряк, контр-адмирал, до тонкостей знающий дело рассказывает о флоте, его обычаях, устоях и традициях, об их истоках и развитии.

Книга рекомендуется самому широкому читателю, интересующемуся историей Родины.

Контр-адмирал ДЫГАЛО Виктор Ананьевич родился в 1926 году в г. Одессе. Службу в Военно-морском флоте начал с 1942 года. Участвовал в Великой Отечественной войне на боевых кораблях Черноморского флота. Участник Парада Победы в Москве. В 1947 году окончил Высшее военно-морское училище им. Фрунзе и служил на подводных лодках Тихоокеанского и Северного флотов. В 1958—1960 году командовал первой ракетной подводной лодкой Тихоокеанского флота и впервые выполнил в 1958 году стрельбу баллистическими ракетами. В 1963 году окончил Военно-морскую академию, командовал дивизией ракетных подводных лодок. В 1965 году защитил диссертацию, имеет ученую степень кандидата военно-морских наук, с 1990 года — профессор Академии Военных наук. С 1973 по 1977 год — главный редактор журнала Военно-Морского флота «Морской сборник», член Союза журналистов СССР. С 1978 года — служба в Главном штабе ВМФ, с 1985 — на научной работе в НИИ МО РФ. Автор книг «Так повелось на флоте», «Море зовет», «А начиналось все с ладьи» и многочисленных очерков на морскую тематику в периодических изданиях. Читатель имеет возможность ознакомиться со вторым изданием книги В. Дыгало — «Откуда и что на флоте пошло».

Откуда и что на флоте пошло - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Следует также иметь в виду, что именно наличие стратегического оружия играло и продолжает играть роль фактора сдерживания, обеспечив невиданный еще в истории полувековой мирный период, хотя предпосылок и поводов для перерастания локальных войн и военных конфликтов между различными государствами в крупномасштабный и даже мировой конфликт было за это время предостаточно. И даже в новой военно-политической обстановке, сложившейся в мире в последнее время, вероятно, никто не сможет гарантировать невозможность подобного в будущем. А поэтому «порох следует держать сухим».

РЫЦАРИ ПЯТОГО ОКЕАНА

Ранним теплым утром 16 сентября 1910 г. Севастополь был необычайно оживлен. Ожидался полет первого на флоте аэроплана. К 10 часам вокруг Куликова поля собралась огромная толпа зрителей.

На краю поля, примыкавшего к окраине города, красовался аэроплан «Антуанет», возле которого стояла группа военных. Среди них выделялся высокий, статный офицер в морской форме, но в летном шлеме с большими защитными очками. Он взобрался в кабину, механик раскрутил пропеллер и отбежал в сторону. Зрители, затаив дыхание, наблюдали, как аэроплан побежал по зеленому полю и вдруг, оторвавшись от земли, запарил в воздухе. Тысячеголосое «ура» заглушило рокот мотора, и над головами собравшихся взметнулись фуражки и шляпы. Летчик из кабины приветливо помахал рукой. Аэропланом управлял морской офицер лейтенант С. Ф. Дорожинский.

Неделей позже, 22 сентября 1910 года, лейтенант Г. В. Пиотровский на самолете «Блерио-ХИ» с механиком на борту совершил первый в России полет над морем из Петербурга в Кронштадт. За полчаса он пролетел 25 верст. Это был первый в России междугородный перелет, а Пиотровский в газетных публикациях торжественно был назван «летчиком дальнего действия»... [27].

Не раз, поднимая аэроплан с Куликова поля, Дорожинский задумывался о том, что было бы хорошо приспособить свой «Антуанет» для взлета с воды и посадки на морской аэродром. В 1911 г. он сделал попытку установить этот самолет на поплавки собственной конструкции — два главных и хвостовой. Но при испытаниях аэроплан зарывался поплавками в воду, поэтому не мог набрать скорость, достаточную для взлета. Тогда во Франции был заказан поплавковый гидросамолет марки «Вуазен-Канар». Дорожинский обучился летать на нем, став первым гидроавиатором России [28]. Кроме Станислава Фаддеевича и другие русские моряки широко проводили опыты по применению самолета на море. Например, 24 мая (6 июня) 1911 г. лейтенант В. В. Дыбовский осуществил поиск подводной лодки с аэроплана, заложив тем самым основы противолодочной борьбы с воздуха. Организационное начало авиации Российского флота было положено 19 апреля 1911 года, когда морской министр адмирал И. К. Григорович дал «добро» на формирование в Севастополе первой команды военно-морских летчиков в составе двух отделений, в каждое из которых входило по три аэроплана. В том же году на зарубежных заводах были заказаны три однопоплавковых летательных аппарата Кертиса и два Вуазена. Центром испытаний гидросамолетов стало Черное море.

Через год морская авиация стала создаваться и на Балтийском флоте. Впервые авиация в боевых действиях в море применялась в 1-ю мировую войну, и ее влияние на ход борьбы на море оценивалось достаточно высоко. Она выполняла воздушную разведку, корректировку артиллерийского огня при стрельбе надводных кораблей по береговым объектам, наносила удары по надводным кораблям и военно-морским базам, а также вела борьбу с авиацией противника. Уже в самом начале первой мировой войны флотские авиаторы осуществляли на своих ажурных «стрекозах» отважные боевые полеты. Именно русским морским летчикам принадлежит первенство нанесения бомбового удара с неба по кораблям противника. 29 октября 1914 г. во время набеговой операции немецкого линейного крейсера «Гебен» на Севастополь и артиллерийского обстрела города семь русских летающих лодок поднялись и, кружа над крейсером, сбросили свои бомбы. Насколько серьезно он был поврежден, выяснить так и не удалось, но этот боевой эпизод показал, что гидросамолеты становятся ударной силой на море и могут действовать самостоятельно [29].

Русские морские летчики действовали успешно не только на театрах военных действий. 8 августа 1914 года вековое молчание Арктики было нарушено ревом авиационного мотора: поручик Я. Нагурский совершил первые полеты на поплавковом аэроплане «Фарман» над Ледовитым океаном.

Он искал исчезнувшую экспедицию Георгия Седова. Полет Нагурского можно без натяжки считать началом практического применения морской авиации в условиях Крайнего Севера [30].

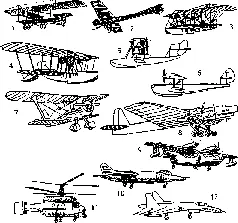

Развитие морской авиации в России шло по двум основным направлениям: авиация корабельного базирования и авиация берегового (прибрежного) базирования. Самолетный парк гидроавиации к концу 1917 г. на Балтике насчитывал 98, на Черном море — 112 аппаратов. Это были самолеты иностранного производства «Телье», «Ньюпор», «Спад», «Лебедь», «Шорт», «Ферри» и отечественные летающие лодки М-5, М-9, М-15, М-20 с моторами «Испано-Сюиза», «Рон», «Сальмсон», «Гном и Ром», «Сопвич» и др.

Морская авиация Балтийского флота состояла из двух воздушных бригад, объединенных в воздушную дивизию, и отряда корабельной авиации. Воздушная дивизия Черноморского флота также состояла из двух воздушных бригад и дивизиона корабельной авиации, а также из отряда дирижаблей. На Балтике корабельная авиация базировалась на гидроавиатранспорте «Орлица» (бывшем пароходе «Императрица Александра») водоизмещением 3800 т и скоростью 12 узлов (22 км/ч). «Орлица» принимала на борт четыре гидросамолета. На Черноморском флоте гидроавиатранспорты «Император Александр I» и «Император Николай I» водоизмещением по 9240 т и скоростью 14—15 узлов (26—28 км/ч) принимали на борт по семь-восемь гидросамолетов, а гидроавиакрейсер «Алмаз» — четыре самолета. Они объединялись в дивизион гидроавиакрейсеров Черноморского флота.

По два гидросамолета «Телье» предполагалось установить на палубе двух строившихся легких крейсеров типа «Светлана» на Балтике.

4 июля (17 июля по н. ст.) 1916 г. четыре гидросамолета М-9 (конструкции Д. П. Григоровича) с гидроавиатранспорта «Орлица» провели воздушный бой над Балтийским морем с четырьмя немецкими самолетами, который закончился победой русских морских летчиков. Два кайзеровских аэроплана были сбиты, а два других обратились в бегство. Наши летчики вернулись к своей авиаматке без потерь.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Виктор Дыгало - Так повелось на флоте... [Очерки]](/books/1066918/viktor-dygalo-tak-povelos-na-flote-ocherki.webp)