Виктор Дыгало - Откуда и что на флоте пошло

- Название:Откуда и что на флоте пошло

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство «Крафт+»

- Год:2000

- Город:М.

- ISBN:5-93675-013-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Виктор Дыгало - Откуда и что на флоте пошло краткое содержание

Автор, русский моряк, контр-адмирал, до тонкостей знающий дело рассказывает о флоте, его обычаях, устоях и традициях, об их истоках и развитии.

Книга рекомендуется самому широкому читателю, интересующемуся историей Родины.

Контр-адмирал ДЫГАЛО Виктор Ананьевич родился в 1926 году в г. Одессе. Службу в Военно-морском флоте начал с 1942 года. Участвовал в Великой Отечественной войне на боевых кораблях Черноморского флота. Участник Парада Победы в Москве. В 1947 году окончил Высшее военно-морское училище им. Фрунзе и служил на подводных лодках Тихоокеанского и Северного флотов. В 1958—1960 году командовал первой ракетной подводной лодкой Тихоокеанского флота и впервые выполнил в 1958 году стрельбу баллистическими ракетами. В 1963 году окончил Военно-морскую академию, командовал дивизией ракетных подводных лодок. В 1965 году защитил диссертацию, имеет ученую степень кандидата военно-морских наук, с 1990 года — профессор Академии Военных наук. С 1973 по 1977 год — главный редактор журнала Военно-Морского флота «Морской сборник», член Союза журналистов СССР. С 1978 года — служба в Главном штабе ВМФ, с 1985 — на научной работе в НИИ МО РФ. Автор книг «Так повелось на флоте», «Море зовет», «А начиналось все с ладьи» и многочисленных очерков на морскую тематику в периодических изданиях. Читатель имеет возможность ознакомиться со вторым изданием книги В. Дыгало — «Откуда и что на флоте пошло».

Откуда и что на флоте пошло - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

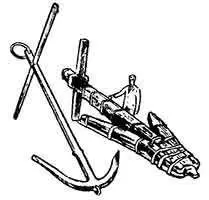

Вспомним, сколь зависимы от ветра и волн были древние мореплаватели! Сколько раз их несовершенные, малоустойчивые корабли, плававшие в основном только с попутным ветром, становились жертвами бурь. Утлые суденышки дрейфовали вблизи опасных рифов и мелей по воле ветра и господствующих течений. В таких случаях вся надежда попавших в беду моряков возлагалась на «священный якорь» — самый большой и тяжелый из всех, находящихся на корабле. Им пользовались лишь тогда, когда судну грозила неминуемая гибель.

Мореплаватели древности были очень набожны и суеверны. Поэтому, чтобы придать «священному якорю» силу для борьбы со злыми духами, населяющими море, изготовление его завершалось особым религиозным обрядом. В Древней Греции, например, после того как мастер заканчивал работу, якорь торжественно переносили в храм Зевса. Там целую неделю якорю торжественно воздавались пышные почести, курились благовония, произносились молитвы, приносились жертвы... После этого служители храма вырезали на рогах якоря священные знаки, назначение которых было — расположить добрых духов и отвести от мореходов — обладателей якоря — злой дух, болезни и смерть. На штоке выбивалось стандартное клеймо-девиз: «Зевс — бог всемогущий и спаситель».

В память о былом значении «священного» якоря в латыни осталось крылатое выражение: «Sacram anchoram solvere» — «Спасаться священным якорем», т. е. прибегнуть к последнему средству.

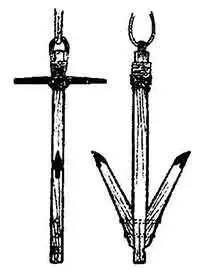

С развитием технологии выплавки железа якорь начинают делать железным, хотя штоки могли быть и металлическими, и деревянными. Как у греческих, так и у римских железных якорей было обычно по два рыма. Второй рым заводили сквозь утолщенную нижнюю часть рогов. Назначение этого рыма трактуют по-разному. Второй рым или просто отверстие есть и на многих современных литых якорях. К нему крепится буйреп — прочный конец с поплавком-томбуем, который делался из пробки и позволял, в случае отрыва якорного каната (якорь-цепи), вытащить якорь за буйреп. Древние были более бережливы, чем современные моряки! Они знали цену своим якорям и буквально молились на них. Ведь в VII—II веках до н. э. железо ценилось наравне с серебром и стоило в 120 раз дороже меди, попадавшейся людям в самородках. Поковка якорей обходилась средним судовладельцам в кругленькую сумму. Вот почему в античных якорях, уверяют некоторые ученые, делали по два рыма. Нижний рым, уверяют другие, служил для крепления якоря у борта.

Один из найденных в 1932 году в Италии на озере Неми якорей — кованый железный. Он состоит из трех плотно скованных между собой брусьев мягкого железа. Масса — 545 кг, длина веретена — 3,5 м. Шток якоря длиной 2,7 м, съемный. Он вставлялся в прорезь в верхнем конце веретена и крепился плоской железной чекой. Лап на рогах нет. Нельзя не удивляться точности его пропорций, симметрии в чистоте поковки.

У второго якоря был литой свинцовый шток с отверстием в середине. Его длина 240 см, масса 450 кг. Насаженный на верхнюю часть соснового веретена, он закреплялся растительным тросом. Дубовые рога якоря были на концах окованы для прочности железом. Длина якоря по веретену — 5,5 м!

Оба якоря были предназначены для двух гребных кораблей — гигантов античного мира, имевших внушительные размерения: длину 73 м и ширину 21 м. Правда, это были не транспортные или военные корабли, а так называемые «корабли развлечения», построенные в самом начале нашей эры по приказу римского императора Калигулы, едва ли не самого расточительного и властолюбивого императора древнего мира. К сожалению, эти корабли во время второй мировой войны были сожжены немецкими фашистами...

По мнению ученых, появление якоря в том виде, в каком мы его себе представляем, относят к V веку до н. э., однако относительно имени его изобретателя мнения исследователей расходятся. Плиний, например, приписывает изобретение якоря греку Евлампию (?), другие утверждают, что его изобрел царь Мидас.

Вероятно, сразу после появления двурогого якоря со штоком его еще далекая от совершенства конструкция стала символом мореплавания, дальних странствий, морской торговли. Моряки античного мира, убедившись, что якорь не раз оказывался их единственным спасением в беде, стали считать его изображение символом надежды. В искусстве Древнего Рима якорь — один из атрибутов аллегории радости и возвращения на родину после долгих и тяжелых скитаний на чужбине. В период возникновения христианства якорь у многих народов, обитавших на берегах Средиземного моря, стал символом непоколебимости, надежды и спасения. Может быть, это произошло потому, что в изображении якоря со штоком, развернутым в плоскости рогов, верхняя часть воспринималась христианами как знак креста. Говоря о якоре как о символе надежды и мореплавания, следует сказать несколько слов о графическом изображении этого предмета. К сожалению, некоторые современные художники часто путают изображение реального адмиралтейского якоря со стилизованным. Когда надо изобразить настоящий якорь, они рисуют такой, у которого шток развернут на девяносто градусов. Эта ошибка, которую можно простить мастерам изобразительного искусства Древнего мира, слишком часто попадает на страницы печатных изданий. Не блещут четкостью и завершенностью формы стилизованные изображения якорей на ленточках бескозырок, эмблемах, нагрудных значках и ременных бляхах. Современная стилизация якоря зачастую невыразительна, весьма далека от оригинала — адмиралтейского якоря. В одних случаях якорь изображен с обнесенным вокруг штока веретена и рогов канатом или цепью, в других — без них (как, например, у французов). Английские моряки эмблему своего «могущественного Адмиралтейства» в шутку называют «позором моряков», поскольку на ней адмиралтейский якорь показан буквально запутавшимся в своем канате, что противоречит здравому смыслу и хорошей морской практике (ведь если «якорь не чист», надежды на него у моряков нет). Якорь-эмблему, используемую в современном флоте, можно было бы сделать оригинальнее и красивее, если бы было принято стилизованное изображение якоря, учрежденное в Российском военном флоте в 1882 году. Почему бы не использовать его в наше время?

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Виктор Дыгало - Так повелось на флоте... [Очерки]](/books/1066918/viktor-dygalo-tak-povelos-na-flote-ocherki.webp)