Евгений Асноревский - Гродно – столица, которая осталась

- Название:Гродно – столица, которая осталась

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785005537911

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Евгений Асноревский - Гродно – столица, которая осталась краткое содержание

Гродно – столица, которая осталась - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Зарисовки Фары Витовта. Начало XIX века.

Апсида костёла выходила в сторону нынешней улицы Советской и имела большие готические окна. Входы в храм выделялись ренессансными порталами с богатой резьбой по камню.

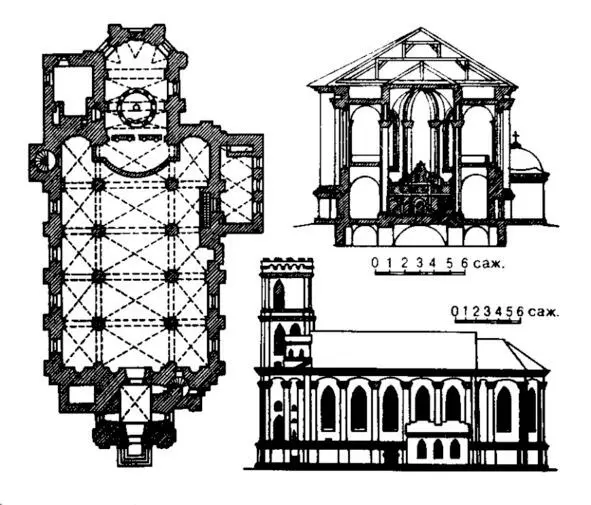

Существует достаточно большое количество реконструкций облика храма. Одна из самых старых и известных – реконструкция знаменитой исследовательницы архитектуры Беларуси Елены Квитницкой. Из более современных выделяется отличная работа Мечислава Супрона.

Архитектором храма зачастую называют королевского зодчего Санти Гучи. Однако существуют небезосновательные гипотезы об авторстве Яна Марии Бернардони, создателя костёла иезуитов в Несвиже. Эта гипотеза выглядит убедительной не только потому, что план храма находится в так называемом Киевском альбоме Бернардони, но и потому, что знаменитый итальянский зодчий был иезуитом, а как уже было отмечено выше: храм строился именно как иезуитский.

После отказа ордена иезуитов принять костёл, он стал главных католическим собором Гродно. Старая Фара Витовта, которая, как считают исследователи, всё ещё существовала неподалёку от нового храма – была разобрана, а костёл построенный Баторием как бы унаследовал её имя и историю.

Фара Витовта на рисунке XVIII века.

Некоторые дополнения вносились в облик храма ещё в XVII веке, к примеру, род известных в Гродно шляхтичей Халецких пристроил к костёлу каплицу.

Но храму не было суждено долгое и спокойное существование, наполненное работами по его дальнейшему украшению.

Во время оккупации Гродно московскими войсками, в пятидесятых годах XVII века, храм был значительно повреждён. Святыня не раз горела в XVIII веке. Облик храма был запечатлён в конце XVIII века Анной Тышкевич. На рисунке храм показан в достаточно неблагополучном состоянии. Нескончаемые беды Фары вынудили горожан придать статус фарного костёла храму иезуитов, которые в первой половине XVII века всё-таки выполнили волю Стефана Батория и обосновались в Гродно, а затем возвели великолепный костёл Св. Франтишка Ксаверия, прямо напротив Фары Витовта.

После разделов Речи Посполитой, Гродно оказался в составе Российской Империи. Государственной религией этой державы являлось православие. Логичным было создание значительного православного собора в новом губернском городе, который имел большое количество крупных католических храмов. Так появилась идея перестройки Фары Витовта в православный собор. Решение было принято в 1804 году, самим императором, а уже в 1807 году новый/старый храм был освещён в честь Св. Софии.

Фара Витовта перестроенная в Софийский собор.

Архитектура здания претерпела лишь незначительные изменения и всё ещё крайне мало напоминала обычные православные храмы тогдашней России. Собор сохранил даже свои готические окна. Башня получила округлый купол, напоминающий тот, что был запечатлён на гравюре Маковского 1600 года. На месте часовни Халецких была построена так называемая «тёплая церковь». Таким образом общая площадь храма значительно возросла. В таком виде храм стал попадать в объективы появившихся в Гродно фотографов и был изображён известным художником Наполеоном Ордой.

Брама Софийского собора. В такой браме, над проездом, могла помещаться каплица, как в знаменитой «Острой браме». Выходила на площадь. Место брамы свободно.

Однако православное духовенство не могло оставаться равнодушных к тому, что « собор более походит на костел, чем на православную церковь ». Это предопределило дальнейшие изменения облика храма.

Ближе к концу XIX века выдался и подходящий случай. В 1892 году собор охватил разрушительный пожар. Была предпринята очередная перестройка и в 1898 году работы в основном завершили. Вот так появился на центральной площади Гродно огромный псевдорусский собор. С северной стороны был построен ещё один предел, аналогичный «тёплой церкви». Высокая звонница храма господствовала в городской панораме. Софийский собор стал самым большим по площади православным храмом из числа существовавших на территории будущей Беларуси! 1 ноября 1914 года храм посетил Николай II с императорской семьёй.

Псевдорусская версия Софийского собора. Фото начала XX века.

Но период власти Российской Империи над этими землями и само её существование близились к концу. Гродно оказался в составе возрождённой Польши. В двадцатых годах XX века, Софийский собор, уже возвращённый католикам, был перестроен в гарнизонный костёл. Причём храм прошёл как бы несколько стадий своей трансформации, постепенно теряя облик псевдорусского собора. Архитектор вернул готические окна, но ему не была известна гравюра Маковского, поэтому завершение башни зодчему довелось просто придумать.

Гарнизонный костёл, промежуточная версия. 20-30-е годы.

Храм пережил II Мировую и первые годы владычества коммунистов. Однако новая власть не была заинтересована в возвращении святыни верующим. В здании прописались различные советские организации, далёкие от религии. В конце 1950-х возникла идея создать в здании бывшего костёла кинотеатр. Кроме того, предлагалось расположить в нём Дом физкультуры. Но этим проектам не суждено было воплотиться. В 1961 году было принято решение о сносе храма. Горожане пытались охранять костёл. Многие гродненцы до сих пор вспоминают рассказы своих бабушек о том, как те защищали храм. Но в ночь с 28 на 29 ноября 1961 года здание было оцеплено солдатами и взорвано ленинградскими подрывниками.

Финальная версия гарнизонного костёла.

Так был уничтожен этот важнейший для ВКЛ храм с богатейшей историей. 4 июня 2014 года, в сквере на месте Фары Витовта установили памятный знак.

Какое же значение имеет этот утраченный храм для современных белорусов? Известно, что главные готические соборы Европы являются своего рода символами своих стран и важнейшими национальными памятниками, связанными с именами правителей и прочих значительных личностей. Собор Св. Вита в Праге, Собор Парижской Богоматери, Вестминстерское Аббатство – значение этих храмов как национальных символов чрезвычайно велико. Даже американцы посчитали нужным построить огромный готический собор-символ. Речь, конечно же, о Вашингтонском Национальном Соборе. Но есть ли такой храм у белорусов? Прежде всего им может считаться Виленская катедра. Храм давно утратил готические черты, но в нём захоронены правители ВКЛ и другие значительные личности. Однако этот собор находится на территории независимой Литовской Республики. На территории Беларуси на такую роль национального храма-символа может претендовать гродненская Фара Витовта – самый большой храм на территориях будущей Беларуси в XVI веке. Костёл связан с именами Витовта, Святого Казимира, Александра Ягеллончика, Боны Сфорцы, Стефана Батория, для которого святыня должна была стать усыпальницей. Храм не так огромен и раскошен, как великие соборы Западной Европы, но это не умаляет его значения для белорусов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: